蓑魚のゆくえ特別番外編2 ― 2025年10月28日 21:03

蓑魚のゆくえ

特別番外編-2

四万十幻想

川は眠らない

今日も明日も眠らない

それが絶えても変わらない

闇に溶けても、声を失わず

砂礫に記憶をかき消されそうになっても

石の記憶を撫でながら

その岩の如く

永遠なるその普遍流れと共に

その真実の

次の語り部を待っている

冒頭の川は眠らないという言葉はかの文豪の“河は眠らない”という著書が無ければ思い浮かばなかった言葉である。それは、素人がいくら考えてもそのような表現には至らないということになるのだろうか。想像するに、その文豪がこれに向き合った釣りと執筆をしていたならば、それは超大作だったに違いない。あるいはそれが短編であったとしてもかなりのインパクトを与えた作品になったにちがいない。それは、容易に想像がつく。ただただ文豪がその昭和にトライできなかったのがとても残念に思えてならない。もしかすると、その時代に企画が上がらなかったのは、彼のスタイルにあった釣りで結果を出そうとするとこれは困難を極めるし、長期に至るリスクを敬遠してのことだろうか。いずれにしても、もう文豪は故人であるのでそれを聞くこともできない。

もし万が一にも彼が四万十川へと足を延ばしてそれを行ったなら、そのタックルは容易に想像がつく。ZOOMのヘビークラスにもちろん十八番の両軸リールだろう。開高健つながりと言えば皆さん、すぐにAbuのAmbassadeurを思い浮かべるだろう。その昔、私の旧友は、かつてのそのABU製品の輸入総代理店であったエビスフィッシングのMR.DONに6500Cのコンボで四万十の蓑魚クラスを釣った。それは20㎏を超えていた。もちろんナイロン30Lbにオリジナルルアーでの結果だった。現在の国産高性能ベイトキャスティングリールからするととても貧相に見えるが当時としては、ベイトタックルでとなるとベターな選択だったと思う。当時は、ベイトでやっている人はほとんどおらずもっぱらスピニングだった。当然専用タックルなどそんなマイナーな魚にある筈のなかった。いいとこシーバスタックルのヘビークラスがやっとの時代である。もちろんリールはpeラインに全く対応していなかった。先述の開高先生もきっとこのクラスのリールを使ったに違いない。

満月の大潮、月が昇る。

闇夜の大潮、そこに月は見えない。

その当たり前のそれを幾度となく繰り返してきたのだろう。

その長い歴史の中で彼らは、我々よりもそれを繰り返し見てきたのだろう。そして命をつないできた。

だが、今我々はそのような長い歴史と命、それらを我が物顔で踏みにじっているのだろうか。

最近は、それを神の使いとも神の魚とも呼ばれない。そこには、尊厳も畏怖も信仰も何もない。ただその疑似餌の対象魚でしかないのだろうか。それは、時と共に進化し続ける高性能リールと高性能ラインと驚くほど大きくかつデジタル設計されたルアーという疑似餌だったりする。そんな無機質な疑似餌達とその釣り人の前にはもはや、神の魚の勝ち目はあまり残されていないだろうか。それでもその太古より備わった強靭な顎の骨は、抜くことが極めて困難である。いや不可能に近いほどの硬さを誇る。また、その強烈に太い尾柄部と尾鰭とその筋肉から繰り出す豪快はジャンプと鰓洗いは、キャッチすることがコンプリートという観点からすると、勝負は最後まで分からない。

その硬い顎は、強力に科学研磨された日本製針をしっかりと突き抜けられるのか。無論突き抜けなければ意味はない。となるとそのポイントは、その釣りなるものを経験したものだけが知ることとなる。“掛かりどころ”それは、釣果にとっても獲物にとっても極めて重要である。所詮トレブルフックではその掛かる場所をフロントとリアフックの両方で捉えない限りその捕獲率を下げていくようである。その体の全身を蓑で纏ったようであるとのことからそれは蓑魚(ミノイヨ)と呼ばれてきた。しかしながらそれを知る人も最早少ない。ただただそれは、その眼が赤く見えることからアカメとなってそれが標準和名となり、その俗に言う正式名称と呼ばれるアカメがいつのまにかその欲望の端の獲物としてのアカメと呼ばれるようになった…とまでは断言できるのかどうか結論に至っていない。

そう言えるかどうかはその人次第であるが、なんとなくそう思えたりするのはその神の使いの位置からの転落がもたらした意識の没落からの故なのだろうか。いつから人はその神とその使いを恐れなくなったのだろうか。神の魚は、もう神の使いでもなんでもない、ただ怪魚として雑に扱われて行くのか。怪魚という名の崩壊なのかはまだそれは分からない。判らないので、もはや神の魚ではない家畜の延長線上の産物まで落ちていくのか。それは彼らの地獄なのかどうかもそれは知る由もない。神が神でなくなってしまった時点でそれはもう彼らの地獄なのかもしれない。たかが魚と言うなかれ、かつては神の魚であった。そして未だそれを神の魚としている人も存在しているのかもしれない。その数は決して多くはないだろうけれど。

月竿の誇り

日の丸と四万十

現在(2025年)においてもデザインこそ変わってしまったが

ジョージアオリジナルコーヒーもマックスコーヒーも健在である

ある面脅威のロングセラーである

既に周知ではあるが、マックスコーヒーの創業者は現在と異なる

「おお、おんしゃあアカメしっとるんかえ!」

「だいぶ前じゃけど、わしの船のしたにがいにふといアカメがついちょったがや。」

「ざまに太かった。」

「140をこえとった。」

「突いて上げたら、おばちが下へついたぐらいざまにふとかった…。」

それを話してくれたお世話になった人は、若かりし頃桂浜水族館に勤めたことがあると聞いた。それは意外だった。どうやら銛で突いたらしい。それは、釣りではなかったがそんな大型のアカメが昭和のその時代にはまだまだお目にかかることもあった時代なのだろう。

それが1960年代なのか70年代なのかは聞いていない。

「あんちゃんらぁ、わしは海軍で鍛えちょったけぇそこらへんのやつらにはまだまだ負けんどぉ。」

「鍛え方が違う。」

「まあ、コーヒーでも飲んで…」

と言ってはジョージアのオリジナルミルクコーヒーを出してくれた。それはとてもとても甘かった。甘過ぎた。それを筆者はもう何十年も飲んではいないが、恐らく千葉県民のソウルドリンク?と称されるMAX COFFEEと同レベルだったように思う。人生はそんなにも世知辛いのに…なぜジョージアはそんなにも甘かったのか、MAX COFFEEは未だ加糖練乳と砂糖マックスが健在なのか。なぜその初老の先生はとても優しかったのか。

「アカメ?ミノイオかぁ…若いころはなんぼでもおったがのぅ。夕方涼みよったらざまに太いがおったがのぅ。」

それは、彼が戦後故郷に帰った1940年代後半なのか50年代なのかは分からない。聞いておけばよかったと思うこの頃である。

「最近は、あんまりみんようなった。」

「コーヒーがあったかって?」

「ああ呉の海軍にはあったよ。」

「ふつうに美味しかった。インスタントなんてない。」

よくコーヒーを飲みながら戦時中の話、特に呉の海軍兵学校に居た頃の話を聞いた。それだけ当時は生きるか死ぬかの選択の中で生きてこられたのだろう。

故のやさしさは、本当の厳しさを熟知しているが故のやさしさというものを知っておられたのかもしれない。そして、そんなある日のこと、ちいさなその街の午後

「焼き肉を食べに行こう。」

と誘って頂き、ご馳走になりすっかり甘えてしまった若い頃を。

もうその肉の味もその店のタレの味ももう思い出すことはできないし、その店が今もあるのかないのかも分からない。ただそのやさしさの味は忘れてはいない。そのやさしさは、やはり死闘の中の平和を誰よりもわかっているからの他ならないのだと思う。その平和を熟知している人の一人ではないかと思う。

学校で先生から教えられたことよりも何倍も何十倍もいや比較対象にならないくらいその重みは違うと思った。それは、黒板に平和と書かなくても・・である。教育者は、その重みと深みも加わったほうが間違いなく良いとは思うが現実は、その薄い紙のページと黒板ですぐに消される重みと深みが現実なのかもしれない。あの時の大先輩、どうもありがとうございます。

先の大戦以来、80年も我が国では戦争をしていない。先人の粉になるまでの玉砕と戦闘、死闘、それら戦いの犠牲の上に成り立つ報酬なのだろうか。それは誰にも分らないが80年もの間に戦争または戦闘に巻き込まれたことのないという国はそう多くはない。むしろ極少ないといってもいいだろうか。世の人々の中には、平和、平和と叫ぶ人や団体は多いけれど、わずかな平和を勝ち取るために多くの犠牲の上に成り立っているのかを考える人は、そう平和という言葉だけを一人歩きさせない。戦争と平和は常に表裏一体の歴史な気もするのは私だけなのだろうか。戦後は、誰もがそれを否定してみたがどうやら戦争や紛争は終わっていないようである。そして今現在もその戦闘に巻き込まれて真の平和を願っている人は多い。それを現実と取れないのは、80年とう月日がそうさせたのもあるだろうが、どうもそれだけが原因ではないのだろう。

そんな争いを川はずっと見てきたかもしれないが、それは関与していない。その流れに偽りはない。

清流の中にその蓑の如き鱗を纏うミノイヨ

それは老成魚とも呼ばれる歴史を刻む

それから30年もあっという間に過ぎていった。30年という時間は、人のそれには当然かなり長い。述冒頭の話の主も今は故人である。その優しかった長老も故人である。その四万十川で一緒に釣りをした親友も若くして既に故人である。その1の岡田光紀先生も故人となって久しい。それだけ無常にも時は私の親しい人をこの世からあの世に連れ去っていくと思うと次は誰なのだろうか、あるいは私なのかと思ってしまう。

大型になるとその皮膚は厚く鱗も大きい

その骨は、はやり硬い、硬いのだ

私が学生時代の1980年代では、釣りキチ三平の四万十川の潜水艦と呼ばれる巨大アカメと三平、中村の町でのストーリーも既に終わっていた頃であったが、それの影響をみても一般的にはとてもマイナーでマニアックな魚だった。それは現在のSNSスピードからすると異次元である。

当時水産学部という枠組みの中にいた私でもそれを知っているのは数人だった。当然ながらそれから40年も過ぎて2025年ともなると矢口高雄も釣りキチ三平もはるか過去のことで多くの平成生まれの釣人はそれを読んだこともないのだろう。しかし、よく潜水艦という名前を付けたものである。さすがに4mの特大潜水艦は、幻想をはるかに超えた大きさなのだが、もし仮に本当に居たらそれはそれで楽しいけれどその半分の2mでさえ今のところ上がった記録はない。また当時の矢口先生にも三平にもルアーという疑似餌で釣る発想はない。そこが同イトウ編と違うところである。

「平野、四万十川へアカメを釣りに行こうぜ。」と言った当時(1989年頃)の同級生は、今頃何処で何をしているのだろう。そこが高知であること以外何も知らないその時に。そして、その彼の誘いのその後はというと全く分からないし、実現していない。いや既に絶望的に実現しないだろう。また、その当時の恩師もすでに故人である。

人は、その時多くの約束をするがそれが実現することは決して多くはない。いやむしろ忘れ去られていくことも多いのだろう。常に現実は、明日への希望を打ち砕いてしまい、それを地に撒いてしまう。全く無常とも言え無慈悲でもある。

蓑魚の行方本編を掲載する前に番外編の方がすでに今回で2回目となるのは今現在(2025年晩秋)の私にも5年いや10年前の私にとっても以外だった。20年前の私はどうだろう。そのことすら掲載する気もなかった。最初の原稿が1993年くらいと考えると短くもちっぽけな人生なことに悲観してみたくもなったりする。

そしてそれは未だ幻でもあり、幻想でもある。

ゆくえ知らずの幻想に過ぎない。

その幻想の中の幻想に救われたいという思いが駆け巡って行くのだ。現実は、常に辛かったとしても。それは、消えることのない幻想なのだ。それは、逃避なのか。

それは、まさに釣り人が描く妄想なのだろうか。幻という名の幻想なのだろうか。そこに怪魚なる言葉は似合わない。全く何が怪しいのかも分からない。

2024年友人の釣ったストライパーと

新型CT702-FTS-20 RED MOON SP

ストライパーとの相性もとても良い…それは40Lb超えであっても

ストライパーは、日本のスズキとは異なってより大型化しパワフルかつとても人気の魚である。

ただし私が経験した中では、ジャンプすることはなかった。

月竿のリアルダブルラッピングとシングルラッピング

昨今は、簡易ダブルラップ仕様の竿も多いらしい

簡易なのはいいとして、通常の工程を踏んだダブルラップと一緒にされるのは職人としては少し心外でもある

四万十川よ、眠るな

それがあらゆる人の手で蝕まれても

あらゆる物理的、科学的汚染されても

その砂礫の流れの記憶の中にも

四万十幻想交響曲

それは、突然やってくる。

その手は、誰の手なのか。

その人が誰なのか。

まさか、神の魚が選ぶのか。

神の魚ではなくなったのに。

そんなことはないと思いながらも蓑魚伝説を現実に換えたい人達がいる。

極まれにそれを実現しようとする人が。

蓑魚は蓑魚、四万十川でなければならないともないだろうに。

それは、たまたま訪れるかもしれないし、狙ったから訪れるかもしれない。狙ってとれるならば誰もが狙うだろうが、それには時の運も左右することを知っておくべきである。そうなると運はとても重要な条件になるかもしれない。幸運なのか不運なのか悪運なのかは選択できるものだろうか。それは、また信じるものが救われるという信仰と神への畏怖の上に成り立つのか立たないのか、それを知るのはそれを勝ち取った者のみへの特別な問い掛けでもあるのか。いやいやそれは単なる妄想であって現実は、ハイテクな道具であっさりとやっつけるものであると若者は言う。そしてそれを引きずり上げるだけ。それだけのモノ、それだけのネタとしていいのではないか。はたまたそこまでは言わないがただの釣り。それだけ。それはそれで寂しい限りだと思うけれどもそれも本人の自由だろう。世の中は。その場当たり的画像か映像に重きをおきつつあるからか。撮影自体もただのデジタルなのか、フィルムという過去の遺物に捕らわれない今の価値観なのか。それは、私には分からない。

たしかに突然やってくる

狙いがそこでなくても

それは誰も判らない

選ぶのは神なのか神の魚なのか

ただの怪魚と言われる見世物なのか

四万十の蓑魚老成魚

その赤い目で河を見続けたのか

はたまた一度も人の針にかかったことはないのか

とても気になるが聞くことはできない

それが判れば神の使いは本当なのだろう

潜水艦は、夢のまた夢

多くは夢で終わる

儚き幻想

四万十の幻想

137㎝はあまりにも特大である

それは潜水艦なのか

まだまだ潜水艦ではない

それは幻想

それは137㎝という人生のレコード

誰もがそれを手にすることを希望するが

それを手にするものは、ごくわずかである

それを選ばれた人とするか偶然とするか

幻とするか妄想とするか

現実とするのか

あなたの未来を切り開く唯一の釣竿

それが月竿でありたい

今日それを出す人にも明日出す人にも

未来に出すひとにも、月竿はともにいる

祈幸釣

あとがき

わずか10㎝にも満たない彼らの仲間から、あのミノウオになる

丁度わずか一年後に特別番外編その2をアップするとは思いもよりませんでした。もっと先になるいやもうないかもしれないと思っていた矢先、それはいつも突然です。もっと早くアップするつもりでしたが結局今となってしまいました。書きかけては途中までのものが今書きかけのファイルと日増しに薄らいで行く記憶の様を時は待ってはくれずまた過ぎていきます。今回は、私が若い頃、その眼に焼き付けてきた四万十の情景とその昔の話。また、少しの間だけその情熱を注いだ四万十川での記憶とその後の経過を交えて少しだけ断片的に書いてみました。

また、今回の本来の主役、一気に飛び越えてレコードをたたき出してくれた高橋氏を心よりお祝い申し上げます。今までも何度も申しおりますが、チャンスは等しくの話です。人生の中でチャンスは等しく与えられているのかもしれませんがそのチャンスを幸運に変えてさらに、それが目の前の現実として現れることなどそう多くはないとおもいます。むしろ人間不幸を呪うことも多々あるでしょう。月竿は、そんなチャンスを少しでもものに出来るようにお手伝いすることができたらと思い1本1本手を抜かずこつこつと丁寧に仕上げて参りました。そんな平野屋謹製月竿が幸運をもたらすラッキーな竿であることは、それを手にした方にしか分からないのかもしれません。そのうちのその何人かは確実にその人生のチャンスの一つを掴んでいることでしょう。それは、私が23年前に独立した理由の一部でもあったりします。しばらくハードコアな夢ばかりを追い続けることにすべてを投入してきましたが、年齢に伴う身体能力とその立ち向かう気力も、どうやら過去のようです。あとは、それはマイナーだけど知る人ぞ知る奇蹟の竿と呼ばれるようになれたら…本望かと思ってはおります。そんなバカなことばかり言いよってという方もいらっしゃるかもしれませんが、そこは大目にみてやってください。実に釣りなどという単なる趣味程度、娯楽程度と考えてみると、儚くも空虚なものですが、ひとたびそれをその先の戦う主戦場にしてみると少し見えるところも体験する感覚も異なるのは誰でもそれを経験した方ならばおのずとお分かりかと思います。また、ここまで辿りついて幸いにも月竿を手にしたユーザーの皆さんには心より感謝申し上げます。あなたがより幸運な釣人であることを願います。さらに、手にされた方は幸運がいつか訪れてくれることを切に願います。また、当初よりこのブログを読んで頂いている方にも真に感謝申し上げます。以前にも釣りは好きだけれどあんたの言っていることは良く分からんし、書いてあることの良く分からないその特殊な専門用語はもう理解不能と言われたことがあったりします。そう、好きという感覚にはその人によって案外大きな開きや温度差があります。傍から見ると、「あの人は釣りばかりしている、うちの旦那は相当の釣り好きなので話が合うと思う。」と言われたことがあります。そうその通りなのかと思いきや、そうでもなかったりします。そこはその人の感覚が大きく異なる他ありません。

あとどれだけこのようなことを書くことができるのか全く分かりませんが、あまり期待せずお待ちください。もしかしたらその3が追加されるような140クラスの弩級の蓑魚老成魚があなたの手に収まる時がくるかもしれません。単独または2人組では、それの重量を計量することはもはや至難の業でありますが、もしかしたらその伝説に迫る100Lbクラスにであうかもしれませんね。それも伝説を呼びこしてきた四万十川で。それはあなたかもしれません。たぶんそれは私ではないことでしょう。もしかすると、既にその時私はこの世に存在しいないかつての友人たちのところなのかもしれません。そんなこと若かりし頃は、ほとんど考えなったとことです。

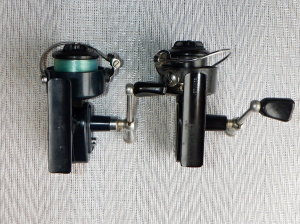

筆者が愛用していた師匠作のFISHERMAN

AKAME9一号機と星条旗はためくPENN SPINFISHER Z 5500SS 6500SS

当時としては、最高のドラグの滑りとその金属的サウンドで玄人を魅了してきた

それが静寂の四万十川で鳴り響くと

心も同調して鳴りやまない

もてる魂の釣竿

月竿

1990年代初頭筆者のタックル

6500SSはのちにCCMチューンしてある

ベイルリターン問題は常に我々の悩みだった

遠い過去の四万十川と私、親友

2025年10月吉日

その3へつづく…かもしれない

簑魚のゆくえ特別番外編-竜王の使い- ― 2024年10月08日 15:42

簑魚のゆくえ

特別番外編

岡田光紀著

竜王の使い

全日本希少魚保護協議会会報第11号

にっぽんつくりばなし

昔々、ずうっと大昔のことです。

四万十川が海に流れ込むところより、ほんの少しだけ上手に大きな島がありました。島は川の中にポッカリと浮いたようで、それはそれは驚く程大きなエノキの木に囲まれた緑一色の美しい島でした。

夏には島のまわりの水の中にアマモが茂り、その中にはたくさんの魚の仔が育ち、冬には一面ジュウタンのようなアオノリが育ち、島のまわりのエノキには、枝が折れるほどのたくさんの鳥達が止まって羽を休め、生き物の楽園のようでした。

その島には二人の若い漁師が暮らしており、一人は弥助、もう一人は与助といいます。

弥助も与助も丸太をくり抜いた小さな船で、ウナギ、スズキ、チヌ、コイ、ナマズ、ボラ、エバ、スミヒキ、アユ、そして、エビだのカニだの様々な川の幸を獲って生活をしていました。

ある冬の風の凪いだ真夜中のことです。弥助と与助が舟を横に連ねて、タイ松の灯りをたよりにつきん棒漁でスズキやミノウオを獲っていた時のことです。

二人の船の先に一そうの船がぼやーっと見えてきました。これまでに見たこともない形の船です。その船の上には人影も見えます。

近づいてみると、まっ白な長いヒゲをたくわえた見知らぬ老人でした。

その老人が気になった弥助は老人に声をかけました。

「ジイさんジイさん、あなたはどこの漁師さんですか。」

白ヒゲの老人は答えました。

「ワシは、この沖の海の中にあるオガタゴウリという島のものじゃ。」

与助が言います。

「そんな島があるとは知らんが、そんな沖の人がどうしてこんな川の中まで来て、釣なんぞ古くさい漁をしておるんじゃ。そんな漁じゃ銭もうけ出来んぞ。」

白ヒゲの老人は少しだまっていましたが、キリッとした眼を与助に向けてこう言いました。

「お前様達は、暗夜にタイ松の灯りをつけて、つきん棒漁でミノウオを獲っておりなさるようじゃが、たくさん獲ることはつつしみなされるが良かろう。その魚は竜宮よりの使いで海と川を行き来して、川の民達に幸福(さいわい)をもたらしておるものじゃ。毎年毎年たくさんのミノウオを殺しておると竜王様が怒り、いずれ災いをもたらすことになるぞ、ワシの言うことを信じようが信じまいがお前様方の勝手じゃが、ワシの言うたこと、夢々忘れるでないぞ。」

弥助も与助も老人の言うことを、馬鹿らしいと思い、聞く耳を持たず、又、つきん棒漁を始めました。カイをこいで老人の乗った船の脇をすり抜けて上手に廻ったすぐ後のことです。グァボーンと言うとてつもない水音に驚いていまが今しがた通った下手を振り返ったのですが、そこには何もなかったように、川の水が静かに流れているだけでした。

それから後は、全く魚の姿が見えず漁にならなくて、二人は戻ることにしました。帰りの舟をこぎながら二人は今夜出逢った老人の話をしました。

弥助はこう言いました。

「あのジイさんの言うておったことは本当かもしれん。オラはもうミノウオ漁はやめにしようかとおもうんじゃが。」

与助がこう言いかえします。

「なあに、そんな話はウソに決まっておる。本気にする方がおかしいぞ。どうせあのジジイはオラ達が大物のミノウオを獲るのを知ってうらめしく思っておるだけじゃ。オラはやめんぞ。獲って獲って獲りまくって大金持ちになってやる。」

次の日から弥助はプッツリとミノウオ漁を止めてしまいました。でも与助は、毎日毎日ミノウオ漁をだけをして、これまでにも増してたくさんのミノウオを獲り続けました。その上、町に売りに行った時は、「この魚はミノウオという竜宮に住む幻の魚じゃ。喰うと万病にきくぞ。」と大ウソを言って高い値段で売りさばくのです。それでもあきたらず、大きなミノウオの獲れない時には小さなミノウオの仔を獲って、「このミノウオの仔をコンガリ焼いて粉に引いて飲むと一尾分で一日分若返るぞ。」と又々大ボラを吹いて大金を手に入れたのです。

一方、弥助の方は、これまで通りの漁だけをしていましたから、いつまでも普通の暮らししかできていません。それでも、弥助は不満とは思わず漁に精出し、楽しくすごしていました。

それから数年たったある夏の終わり頃のことです。四万十川にとんでもない大雨が降りました。

昼過ぎまでにはカラリと晴れた良い天気だったのが、夕方からにわかに厚い雲におおわれて、急に空は夜のように暗くなり、息をつく間もない程の雷鳴がひびき、大粒の雨がたたきつけるように降り始め、雨はさながら滝のように降り続き止むことを知りません。三日目には四万十川はドロドロに濁って、まるで赤茶けた巨大な竜が山と山の間をのたうちまわるように轟音を鳴らして暴れまわります。

時間と共に水かさはグングンと増し、弥助や与助の住む島も岸辺から順に濁流に呑みこまれて行き、島の高いところにあった弥助や与助の家の方にも濁流は押し寄せて来ます。

その内、弥助の家が流れに呑み込まれてあっという間に流れだしました。弥助は何とか屋根の上までよじのぼったのでおぼれはしませんでしたが、このまま流されると家ごと大海原まで流されて戻ることはできなくなります。

一方、与助の家はと言うと、ミノウオを大獲りしてかせいだ大金をつぎ込んで、とてつもない多いわの石垣を高く築き上げて造ったお城のような屋敷だったので、島中が水に浸かっても大丈夫なようになっていたので、シケなんざとうってことはないと、与助はまくらを高くして、グッスリと寝込んでいました。

しかし、濁流の力はものすごく、まるで竜の群れが爪をむきだしてかきむしるように、与助の家の大岩をその根元からえぐりはじめました。そのすさまじいこと、すさまじいこと。あっという間に大岩の石垣は根元から、ゴーォォー……ッと崩れ与助共々赤茶けたウズの中に家もろともに引きずり込んでしまいました。

その夜、雨は上がり、次の日には川の水は引ききって四万十川には元の静かな流れが戻ってきました。

水の引いた流れの中に与助と弥助の住んでいた島がポッカリと浮かんでいるように見えます。

島の中の与助の立派な家のあったところは跡形もなく何もかもが押し流され、その跡には青々とした深い池だけが残っていました。

一方、流された弥助の家は、どうしたことかちゃんと元のところに元のように残っているではありませんか。一体どうしたことなんでしょう。

水につかり逃げ場のなくなった弥助は屋根によじ登り、その後濁流に家と一緒に流されたのですが、もうそこが海というギリギリというところまで流されたところ、とてつもない大きなうずがおきて、そのうずは、それまでの流れとは反対方向の上流へ上流へと向い、こんどは上流へも下流へも行かないで、ゆっくりと何どもまわっていましたが、そのうち静かに止まって動かなくなったのです。

その後少しずつ水が引き始めて解ったのですが、弥助の家は元の基礎石の上にぴったりと戻っていたのです。

この時、与助は心から思いました。自分が竜宮の使いのミノウオを殺すことを止めたことで、竜王が大洪水から自分を助けてくれたのだと………。

その年の秋、弥助は四万十川と海のつながるところの岸辺の岩の上に、竜王様を祭る小さなホコラを建て、いつまでも大切におまつりしたとのことです。

あとがき

このお話しは、創作童話ですが、今でも、中村市の竹島という集落の一部の人達の間で『ミノウオ(アカメ)を殺しつづけると、その人の家には必ず不幸が訪れる』という伝説が語りつがれています。この話はその伝説を元に創作したものです。

多分竹島集落で代々川漁を営んできた人達は、ミノウオ(アカメ)は本来希少な魚であるということを十分知っていて、このような伝説を創り上げて、乱獲からミノウオを保護しようとしたのではないでしょうか、私にはそのように思えてならないのです。

岡田光紀

表紙写真について

ヤエヤマノコギリハゼ

温暖化により四万十川に生息し始めた魚種の一種です

発行 全日本保護協議会

編集 全日本希少魚保護協議会事務局

平成 13年12月15日発行【2001/12/15】

通刊 第11号

会長 岡田光紀著 にっぽんつくりばなし-竜王の使い-

※2024年現在全日本希少魚保護協議会は解散となっています。

大型のミノウオと月夜と月竿

掲載に添えて

『竜王の使い』は如何でしたでしょうか。当時の著者の気持ちをそのままに原文をコピーいたしました。文字等もそのままかと思います。当時の著者の思いはほぼあとがきに集約されていると私は思っています。

ここ最近の2024年9月に目が止ったことがあります。米国分子・進化学会(SMBE)が発行するGenome Biology and Evolution誌の2024年8月号のオンライン掲載されたものがネット上に紹介されたのを読んでみました。

そこにはアカメが種内の多様性が極めて低く、約3万年もの間個体数が少なく保たれてきたということがわかったそうです。その数はおおよそ約1000という数字も判ってきました。これは種の保存においてはかなり特殊なことは言うまでもありません。それには特殊な免疫のメカニズムもあるそうです。またアカメは、1984年の別種と同定されるまでバラマンディと同種とされていました。ご関心のある方は論文の原文等々をご一読ください。

湧風(ようふう)=岡田光紀作刀子

この竜王の使いは、全日本希少魚保護協議会の会長であった故岡田光紀先生の創作昔話ですが2001年の同会報に掲載されたものです。会報中には年度別汽水調査結果も出ていました。ことアカメに関しては99年9月に24匹が記録されています。これが96年7月から2000年4月までの記録のうち最高の数でした。

当時は、平成の真っただ中でしたがアナログ色がまだまだ濃い時代です。その後会は解散となり現在に至っています。この11号が出版されてからもう23年の月日が流れて行きました。時が流れることはとても早く感じられることは他の項でも何度も述べている私がそこにあります。

またこの竜宮の使いにでてくる竹島の言い伝え(竹島伝説)の竹島集落の人口は2020年現在で既に468人でその大半が高齢者になっているようです。何処も地方の田舎になれば同じような感じですが、その未来の竹島を含む四万十市(旧中村市)もそれに当てはまります。【2024年現在31557人】それこそ四万十市の方は良くご存知でしょうが、四万十市は前関白一条教房公が応仁の乱を避けてこの地に下向し、京都を模したまちづくりを始めたことから、「土佐の小京都」と呼ばれていた古い歴史のある街でした。よって現在の高知市街とはその文化のルーツは異なっていたことになります。その点については、四万十観光の際には是非中村城跡の四万十市郷土資料館をおたずねください。その昔は、アカメの表本が展示されていました。また天守閣からの展望は、その昔時の城主が見た同じ景色が想像をかき立てます。

20年以上も経つと当然世の中も変わってきます。比較的解りにくい自然環境もこれまたしかりで特にここ10年のスパンはかなり変化が著しいかもしれません。

80年代はもちろん90年代は、アカメという魚については知らない方も多く、釣人であっても「なにそれ?」という感じであったのを覚えています。時代がまだまだアナログで推移している我が国の情報ではそのような感じだったと思います。昭和の大作である「つりキチ三平」で知った人も多いでしょう。当時のその時の釣具屋さんも健在しているそうです。

しかしながらそれ以降からここ最近は、多くの釣人や他の自然に関心のある方の中では一躍その認知度はあがり、度々ネット上でも他のSNS上でもここぞとばかり勢いを増すばかりです。それもその内容もそれぞれになり、もっぱら釣り業界となるとそのポジジョンも様々になりました。そしてその情報も様々となり、あちらこちらで散見されるようになりました。いいネタにされている気もしないでもないです。それに度々三大怪魚とか呼ばれ、はたまた神の魚とも呼ばれていますが、神の魚にしては神さまに対して大変失礼な扱いを受けていることもあるかもしれません。神の魚をやっつけた感は神さま以上になった気分なのでしょうか。そこには、過去の先人が頂いた畏怖や崇拝といった特別な感情や霊性は存在していないのかもしれません。

その後の現在ですが、岡田先生がこの物語を作った頃とはまた少しずつ環境は変わってきているようです。毎日のように川の様子を見ている関係者の話によれば、「最近まだ四万十産の稚魚として売られているものも見ますのでいつの時代も変わらないそうです。大島周りもすっかり様変わりしてアマモも見られなくなりました。これは中筋水系の水草全般が壊滅した事にも関係があると思っています。オオカナダモすらほぼ消えました。農薬、除草剤が高濃度で流出しているのではないかと思います。

危惧しているのは人間による環境的なプレッシャーが近年特に影響を与えて来ているという点です。

しかしいくら個人で異を唱えてもどうしようも出来ないのが実情であります。」

とのことでした。いずれこれらも明かにして行かなければならいことでしょう。

前置きが大変長くなりましたが、この竜王の使い等が忘れ去られないように、いつか掲載したいと思いながらも既に何年も経過してしまいました。そして今日の運びとなりました。それもどの項で上げるか迷いましたが、まだブログにもアップしていない『ミノウオの行方』の特別番外編としてこれをアップすることにしました。ミノウオの行方の本編をアップしていないにも関わらず先に特別番外編とはまたちょっと変にも思いますがそうすることにしました。

また、掲載にあたり会長は既に故人となりましたのでその御親族関係者に許可を得て掲載しております。掲載にあたってはより多くの方々にご一読をお願い申し上げます。なお昔ばなし風になっておりますので直接釣りに関心のない方でも楽しまれるとおもいます。ぜひご活用ください。

多くの種が誕生したのは長い地球の歴史から生まれた産物であり、創造物とされるならば、それは多いなる全知全能の力であると思う方も世界的にみれば大変多いことでしょう。また、偶発的進化の過程と信じる方も我が国においては多いことでしょう。そうなれば、神の魚という表現は少しちぐはぐにも思えます。学校でも人間はサルが進化して人間になった・・・そう教わりました。その種が絶滅するなどという結果は、今の人類にとってはとても容易いことです。また一旦絶滅危惧に追いやられてしまうと、それを維持することがかなり難しくなってくるのは今までの歴史が証明していることでしょう。さてミノウオの未来はどうなるのでしょうか。

私がまだまだ若かった頃に岡田先生からオバチ(尾鰭)のつくほどのミノウオの話を聞いて以来…それから30年以上も経過してしまいましたが、

またいつの日にかまた伝説のミノウオに出会ってみたいものだと思いながら初老になってしまった私がそこにいます。

新型CT-702-FTS-20DH Simanto sp

おわり

2024年10月吉日

平野元紀

Tribute of Master Kazuo Yuge-2 ― 2023年03月31日 18:45

特別番外編

Tribute of Master Kazuo

Yuge-2

DAIWA SEALINE SL50SH

ダイワ精工株式会社

アメリカ生まれの日本製とその栄光/そしてアメリカンリール

ジギング黎明期を支えたダイワ精工傑作の一つ

DAIWA SEALINE SL50SH

軽量グラファイトボディに、超高速巻き上げ6.1:1を実現し自動遠心ブレーキ搭載のこのリールは、ジグのコンビネーションで西海岸のイエローテールに威力を発揮した

スポーティかつ斬新なデザインだった革命的両軸リール

両軸リールの代表といえばPENN SENETOR

1936年発売開始という超ロングセラー

我が国が戦争に突き進んでいった時代にゲームとして釣りが行われていたのは、当時から先進国の最強国であったことは間違いない

ゲームフィッシングのキャリアの差を感じる

さて、弓削さんが90年代早々にジギングリールとして目を付けて使用していたのは、先に述べた“恐怖のヘビージギングそれは、チーム弓削と魔王への挑戦”のところで述べましたが、(ご関心のある方は、そちらからお読みください。)弓削さんの目のつけどころは、やはり先取りだったと思います。新しいことへの挑戦は、明日への開発につながることです。たしか当時の弓削さんと私の会話はこのようなことだったと思います。

「ちょっと前はな、これアメリカでしか買えへんリールやねん。」

「散々さがしたけどな、これしかなかったんや。」

と申されていたのを記憶しています。逆輸入という言葉が少し流行っていた時代です。まさにこれが逆輸入仕様のそれであり、これがジギングの走りを支えた一つであることは間違いないようです。当時のダイワ精工には、国内にその製造拠点があり、それを世界に輸出していました。高度成長期かつ広島県人の職人魂が加わったまさにメイドインジャパンまさに大和魂だったように思えます。そんな日本製というこだわりも既にどうでもいいことになりつつある、いやなっていることを思い知らされる昨今です。

私がSL-SHを購入したのは、国内でも発売になってから直ぐのことだったと思います。なんといってもその特徴でもあるデザインは、ギアボックス側が異常に出ている形状でした。それは、ラウンド型、マルチプライヤーリールの常識からは逸脱したものでした。また、そのギア比を上げる為の秘策というか必然というかデザインとバランスは二の次という、なんとも斬新なものでした。そのスピニング並のギア比かつ巻き上げトルクは当然スピニングの上となると、貪欲にそのジギングという釣りを追う釣人にとっては必然だったようにも思えます。一方他社はと言うと、その先取りからはかなり出遅れた感がありました。当時マミヤOPが総代理店であったABUリール名品Ambassadorオリジナルではほぼ使えない上に、ギア比もドラグ性能も巻き上げトルクもすべてに於いてこの釣りには向いていなかったように思えます。それも当然です。元々そのような釣には設計されていません。あくまでもサーモン、トラウトベースから、7000番、10000番もそう強力な巻き上げとスピード、ドラグ性能を有していませんでした。そこをマミヤさんは、なんとかジギング用にマイナーチェンジしてこの世に送りだしていた時代です。残念ながら当時のマミヤ時代のそのウインチシリーズは、購買に至らず所有しておりませんので画像はありません。また、近くの友人知人にもそのような方はいませんでした。少し残念です。

一方今やその代名詞であるSHIMANOのオシアジガーは、98年発売以来改良を重ねてその新製品が発売されるごとに人気の一途を駆け上がって行きました。今では、一番人気を博しているジギング専用リールでしょう。それは、国内にとどまらず世界で活躍していることと思います。それだけSHIMANOの技術は高く世界市場でも不動の位置に立ってということになりますでしょうか。また、蛇足になりますがこのジギングという高強度のPEラインを使うという前提となるとその耐久性及びその性能を上げてきたお蔭で今の高性能、高負荷ドラグ可能なスピニングリールが徐々に進化を遂げていきました。特に当時の(も)日本人は、スピニングにこだわるというなんとも面白い拘りがあったように思えます。今もそのラインナップをみればスピニングリールの機種は、両軸の市場を上回っています。そのこともあり、開発を後押しすることになったかもしれません。今や日本のスピニングリールは、各ジャンル世界最高峰といっても過言ではないと言えるでしょう。スピニングリールによるある程度の大物釣りにまで世界的に拡がっていきました。これは、日本メーカーの尽力とそれを持参して世界の釣をしてきた日本人アングラーの功績であることは誰も否定できないことだと思います。また今後は、アジアの各国製でもそのようなリールが出てくるかも知れません。技術というものは常に流れていくものですし、時代は常に移り変わっていくものですから。

※南方回帰Ⅲ-その13-おまけで一度取り上げました。

http://tukinoturisi.asablo.jp/blog/2018/07/23/8923997

なお、SEALINEシリーズの歴史については、残念ながら私はそう詳しくありません。聞いておかなければならなかったことではありますが、それを開発してきた当事者である私の師匠も既に故人です。その時は、常に予想外、想定外です。いつもの通常が突然変わってしまう現実です。

このリールについて検索しますと、その歴史をかなり詳しく述べている方のサイト等がありますのでご関心のある方は調べてみてください。きっとまたあなたにとって無駄な知識にはならない?ことになるかもしれません。

ジギング初期に於いては、やはりPENNはその選択枝のある程度メインだったようである

とても古い時代から変わらなかったがゆっくりと時代と共に変化していった

セルフメンテナンスも容易なのも利点である

ゆえに改造もされていった

90年代CCM文字は、SPINFISHERSSチューンをメインにその地位を確立していった

筆者がかつて愛用していたPENNのSPINFISHER

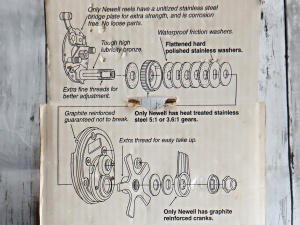

NEWELL

軽量両軸リールとは

その栄光と挫折と無念

筆者が2001年に購入したオリジナル533-5.5

徹底的に軽量化された

それから軽量と言えばこのリール

http://tukinoturisi.asablo.jp/blog/2018/09/05/8956896

これも2度取り上げましたが、秀逸なリールでした。

当時のカット

カジキの突っ込みに耐える友人と月竿ベストセラーFTSシリーズのM701-FTS30-Master model

ハーネスラグも搭載されている

革命的軽量リール

だが、課題もそれなりに最後まで残っていたらしい

それは、過酷な外洋及びハワイのウルワリールとしての長期耐久性であるらしい

ある面このリールも進化の途上にあったともいえよう

軽量グラファイト両軸リールなら、もうこのラインナップにはどのメーカーも勝てないと思います。残念ながらこのメーカーも現存しないのがとても残念でなりません。リール名がそのまま、名前のこのリールNEWELLさんから上手く引き継ぎが行っていれば、今でも米国内とりわけ西海岸とハワイでは多くのファンを獲得したと思います。当然そのメインマテリアルでもある売りででもあるグラファイトも軽量かつ耐久性アップしたサイドプレートや、キャステングブレーキ等々のさらに改良が進めば、PEライン主体の時代になっても十分戦えたと思うので今でも復活してくれないかと時々思っています。それはいつも思うことですが、それも儚い夢でしょうか。それは、リョービやオリムがまだ存在していたら・・・と同じことに思います。やってみたいことはまだ沢山あったかもしれませんが、これも創業者まかせの小さな会社であった為にその歴史が終わりました。それは、他業種でも多々あることかもしれません。中小零細企業には、そのアイデアや発想というものがあっても実現してそれを継続することが大企業のそれよりも脆弱かつ不可能なことも多いのは皆さんの知るところでもあります。

ベアリングは、当時のカスタムチューン職人であるCCM文字さんに依頼した耐錆ベアリングに替えてある

またドラグワッシャーは、スムースドラグのカーボテクスに替えてある

※残念ながらCCMも2023年現在は廃業されています

533-5.5は500番台最速ギア搭載である

まさにジギングを可能にした秀逸最速超軽量両軸だった

実に最大44インチ、約111.76㎝の巻き上げスピードを誇った

ジギングの為のリールと記載されている

当時徹底的に軽量化が進んだ

5年保証付きだったが、その保証はもうない

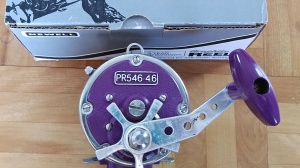

NEWELL/DEEP PURPLE

紫の衝撃

そういえばと思いだしたことは、友人が所有しているレアな紫仕様のリールをまだ大事に使っていてくれたことを思い出しました。早速連絡をしてみました。そこで彼に撮影をしてもらうようにお願いしたところ、快諾してくださいました。その撮影画像を提供して頂きました。ありがとうございます。これらの紫仕様リール画像は、その友人の提供になります。

それにしても紫ってかっこいいですね。かなり主観的な意見ではありますが今の国産メーカーもこれくらいの遊び心があってもいいのではないかと思うこの頃です。多くの大陸性にはあらゆるカラフルなリールや迷彩柄まで様々な色使いのものがありますが、なぜか安っぽくかつ怪しく見えるのは色眼鏡でみているからなのでしょうか?いや、単純にとにかく色をあれこれ色々塗ってしまえ、付けてしまえという考え方なのでしょうか。

友人は、箱も大事に保管していた

その状態は筆者のそれよりかなりいい

紫は、かなりレアモデルである

日本で所有している人は殆どいないと思われる

他にレッド、ピンク、ブルーが存在していたがそれは、かなりレアモデルになるとおもう

2000年代初頭に一度入荷したモデル

赤もレアモデルでロゴも違う

ハンドルはCCM文字特注ベアリングハンドル

これらも手元にはない

MOON 701FTS30と546-4.6モデル

筆者がオーダーした時は2008年だったのか9年だったのか、オーダーこそ入ったが、ついに納品には至らなかった

既にその時遅かったのが悔やまれるが、その時は突然訪れる

アフターパーツも良い状態で確保している

セラミクスベアリングもあるし、耐熱性のあるグリスもある

筆者の所有533-5.5とそのパーツ

ドラグマテリアルもオリジナルよりカーボテクスに変えてある

スプールサイドのネジパーツ(U-5)まで樹脂製だったのですぐに割れてしまうのが難点だったが、後のパーツステンネジに付け替えてある

PRO GEAR

それは90年代突如として現れた

PRO GEAR 251 440

※それと同じ頃、PROGEARが存在した。http://tukinoturisi.asablo.jp/blog/2017/10/23/8711015

アメリカ製を強調してある

それほど危機感を感じていたのであろうか

それは我が国とは違って愛国心の現れでもあるといえる

釣方及び対象魚がPENN、NEWELL、PROGEARは、ほぼ同じでもこちらのプロギアはアルミフレームにこだわった重厚感がとてもステキなリールでした。90年代半ば日本にもそれなりに入ってきました。初めてみた時は、これも衝撃的でした。国内でもワンピースフレームとか幾らかは存在していたと思いますが、高強度のアルミを削りだすなどとても贅沢です。とてもシンプルですが、両軸リールとしての基本性能はしっかりとしていました。むしろそれが売りのリールでした。また記憶によれば、このリールには最初からスムースドラグが搭載されていると思いました。日本では使い道がないのか、はたまた、常に更新されて新製品を買うという習慣が根付いていったのか、単に新しいもの好きなのかはわかりませんが、この基本性能重要視型のリールは、次第に電動主体に移行していく我が国ではSEALANE同様に人々から忘れ去られるようになりました。ゲームフィッングとしての、マニュアル操作満載の技量が問われるこのリールも素晴らしいものでした。これも現在は、販売されていないようです。2016年頃新機種を引っ提げて復活したと思いましたが、それも今はないようです。いつもあると思う日常からの無でした。

我が国では、世界的に稀であった深海への釣が早くも行われていたのでその点は、やはり日本の釣文化として電動リールによる深海の釣はあってもいいのかと思います。それももう20年近く前になりますが、服部名人も仰せだったと思います。一方で小型両軸手巻可能な比較的浅い水深も電動なのは少しやりすぎな気がしてなりませんが、それでも業界の長年の渉外や、先ほど述べた高齢化社会へのアプローチ、あるいは先ほど述べた娯楽化推進という点に於いて必然の流れといえばそうなのかもしれません。なにせその国の勢いは若者の数が多分に影響するのは間違いなさそうなので、もはや健全な体力のある若者の減少は、釣という趣味産業にも多大なる影響を与えていると思います。流石にある程度の国内メーカーでも今は輸出としてのあるいは、現地法人としての経営もされていることでしょうから、市場という点を国外へ向けてみるとその先も見えそうです。なんでもアメリカが良いとは思いませんが、こと遊び、スポーツに関しては常にそのウエイトは大きく、遊ぶために仕事をするという感覚はこれらのリール市場の底上げをしているのでしょう。

保証書もその当時のまま保管してあった

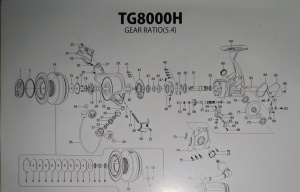

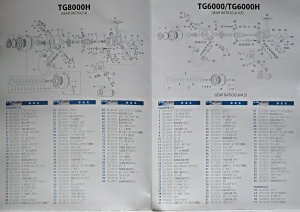

251と440の展開図

シンプルで耐久性重要視なのが解る

そのベースは、どれもPENNあってのことだと思う

これらも保管することにした

440はハーネスラグすらない

そこでGSブラケットなるハーネスラグ部品も売られていた

数度使用してみたがまあ高負荷でない限りその役目は果していると言えよう

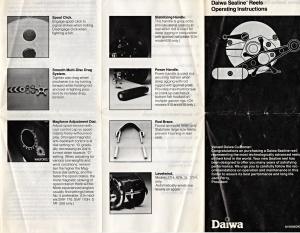

DAIWA SEALINE SL50SH

家探しすると、捨てていなかった通販カタログの95年度には既に販売されていた

SLSHのリム径は、40と50、20と30が共同じのシーラインSLでしたが、ジギングは40の方がし易い印象でした。ジギングに於いては、リム径がワイドだとブレも大きく、巻きとりもナローより均一に巻き取り辛いということもありました。今現在は、ナロースプールの扱いの良さはごく普通に言われ多くのジギングリールは、ナローかナロー気味のものが大半だと思います。ワイドスプールは、イシダイリール以外はあまり見かけなくなってきました。どちらかというと50は、そのキャパが行かされる、イソンボのライブ及びデットベイトの釣に向いていることが実感できました。それも、ラインワインドを指で操作するということを考えると、ワイドよりもナローの方が楽でブレも少ないです。可能であれば60サイズも製作してほしいと思いました。それも具体的にはリム径を一回り上げて40サイズ幅並のナローです。私がダイワ精工の開発であったなら、絶対それを製作してやろうと思いますが、そもそもそんな釣をする人が今日本国内には殆ど居なくなってしまいましたので国内市場だけを意識してしまうとすぐにどんづまりになってしまいます。再び世界戦略を目指すと言うことなら話は別ですが、果して軽量グラファイトボティ、ハイギア、高耐久ドラグ性能、MCブレーキ付のリールなど現在のグローブライドに期待するのは間違いな気がします。私の師匠や服部名人、〇田先輩がまだ現役バリバリならきっと可能だったことでしょう。

またライトジギングとしては20と30それぞれ利点はありますが、20の方がよりナローですのでジギングし易いように思えます。20はNEWELLの200シリーズを彷彿とさせる感じですが、これも現代のジギングリールに影響をもたらした一つであると思います。

さて、バラムツのジギングに於いては、ジグ単体から、ジグ+シングルフック+ワーム、それからジグ+シングルフック+サンマの切り身(半身)と移行してくるにつれ、ジギングする機会は少なく、徐々に連続的なしゃくりという動作、運動が減ってしまい、超スロージャークに近い誘いに変化していきました。そうなると、ジグ重さは徐々に錘代わりとなっていき、そこは錘になっていきました。それと同時に徐々にPEラインの性能が上がって行くにつれ、ナロースプールの40でも十二分に戦えるようになりました。それでも得体のしれぬ大物に対してのラインキャパは大切です。それをカバーするには50でも足りないくらいです。結局バラは、その大半をこの両軸SL50SHで釣ることになりますが、消耗品であるドラグワッシャー交換とオーバーホールをすること以外は、壊れたことはありませんでした。アベレージ20㎏、アブラソコムツに関しては30㎏台ともなるとドラグ5~6㎏テンションであればガンガン引きずりだしていきます。それでも一度もドラグ周りの破損はありませんでした。とても超優秀な部類に入ると思いました。90年代は、ほぼ行けばイレグイでしたのでジグ単体でもそれなりに釣れました。後半は、前述のNEWELLを使用することが増えました。それは、最軽量、タフで、速いとてもいいリールの一つでした。

日本の誇りのEMBLEMを備えるSL50SH

このリールが無ければ今のハイスピードリールは生まれなかったかもしれない

発売当初から90年代までは日本製

旧広島工場で製作されていた

最下段:X-HSA20最小サイズはライトジギングや遠心ブレーキの利点を生かしてブッコミ等で仕様可能な小粒でパワフルなリールである

日本のクラフトマンシップ製品は、海を渡って活躍されていたが、その後日本ではこれをベースにグランウェーブというジギングリールが発売されたが短命だった記憶がある

筆者は、その後イソマグロ戦闘で使用することになる

200O年代に入ると、弓削さんは関西の実家に戻られて合う機会も激減しました。私の方は、次第に磯からイソマグロを狙う機会が増えました。ここでもスピンタックルは、VAN STAAL VS300とPENN 9500SSと決めていましたが圧倒的にVSの方が軽量であった為VSを持参していました。両軸となると、多少の悩みはありましたが、手元にあるSL50SHを使う気になりました。軽量で高速巻き上げ、ワイドスプールが生み出すラインキャパ、投げに対する自動遠心ブレーキ、どれをとっても当時私が行っていた釣りにはベストな回答に思えました。他に同じ性能に近い同様なリールはPENNから出たGSシリーズがそれにあたりましたが、私は545 サイズしか所有しておらず、当時からバラもそれで行っていましたが、どうもSLの方が巻き上げトルクもあるように感じていました。GS555であればある程度イソマグロやロウニンアジでも対処することができることは認識していました。その頃は、古い作法の友人は、GS555を使用していました。

またSL50SHのドラグ性能に於いては、湿式のフェルトドラグであることは唯一の悩みでしたが、それもスムースドラグ社のものを使うことで解決しました。これは、GSも同様にスムースドラグに変更して2015年くらいまで使用していました。秀作と言えるリールでした。

PENN GS545

同じくグラファイトボディにサイドフレームデザイン

ギアボックスがはみ出した形の高速ギア

同時期のライバル機だったが

一体どちらが人気で売れたのかは判らない

ドラグホイールはこちらの方が好みだが(GS545)

オーバーホール後の50SH

流石、メインギア及びピニオンギアはまだまだ十分生きていました

弓削さんとの思いでの一つの接点でもありましたので、今回、仕舞って置いた50SHをひっぱりだしてきました。そういえば5年以上もそのままにしておいたようです。お蔵入りさせるのもそのままとは行きませんでしたのでこれを機会にオーバーホールすることにしました。当然今のグローブライド及びそのアフター会社では修理不能機種に違いはありません。壊れれば、USA現行の後継機種X- SHAとの共通パーツ以外は部品もありません。(探せばあるかもしれませんが)

しかしながら、この2023年に於いてもほぼマイナーチェンジの後継機種があるというのは凄いことです。如何にこの製品が北米市場で愛されてきたか容易に想像がつきます。北米市場に於いて、ベストセラーとなるにはバリューと言う概念がとても重要になってきます。安くて、こわれなく、使えるという点に於いてこのシーラインシリーズは、ダイワ精工では群を抜いています。

それでは、簡単ではありますが、時間を少しばかり取って分解していきましょう。

左50SHA右SL50SH

フレーム等は今日共通である

サイドプレート左

スプール

SL50はアノダイズドブラックである

当時の日本でのアルマイト【アノダイズ】処理はかなり優秀だったと思う

ギアボックス内

メインギアは健在である

潮は、海での釣りでは必然だがその侵入を放置すると致命的な状態に陥る

ドラグワッシャーハンドル側のプレートには塩が侵入していた

古いグリスは、硬化している

除去作業およびクリーニング前

細かい粒の潮が付着している

これも作業前

古く固まったグリスを取り除く作業はとても地味

しかし基本である

クリーニング後、再度グリスアップする

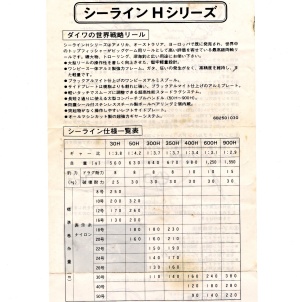

Sealine

世界戦略の看板

DAIWA精工の勢い

1987年当時のラインナップ

まだSLシリーズはない

当時の説明書き通り世界戦略リールとしてその名を知らしめたまさに世界のDAIWAを目指したリールである

当時の自信が満ち溢れている気がする

元々の説明書き英語版

説明書きその2

最終型シーラインHシリーズは、1987年発売の超ロングセラーだった

この50SHDは、2001年にマイナーチェンジしたもので以降タイランド製に変わった

これは、大半が日本製パーツに組み替えてある特注品

50SHDも廃盤になって久しい

世界的には使い道が多くあると思うが

国内ではほぼ電動リールが主体になっていた

廃盤へと近づいていった時代

箱も英語記載のみで後からシールで日本語説明されている

輝かしいダイワのエンブレム

個人的にはかなりかっこいいとは思うけれどそれは昭和の人間だからなのだろうか

GS545とのサイズ比較

新品とまではいかないが、これでお蔵いりしても大丈夫だろう

恐らくもう私がつかうことはない

最後の贐にしたい

時代は大きく移り変わり、私と弓削さんのこよなく愛したDAIWA精工は、もうありません。釣りのスポーツ、ゲーム化が加速した80年代~90年代の20年もあっという間でした。40年以上慣れ親しんできたそのサンマークと呼ばれたエンブレムももうすっかり見かけません。若者が極端に減少している我が国の現状は大きく変わりつつあり、よりエンターテイメント、娯楽化に力をいれてきたのもその流れ、商売上致し方ありません。リールも電動でいい訳です。いや電動でないと行けなくなってきました。それも時代の流れです。かつては、ABU社1970年頃までその世界のリールをけん引してきたように思えますがそれも今は別会社です。それでもABUという名前が残っているだけでも凄いことでしょう。これらのかつてダイワをけん引していったリールももう殆ど残ってはいませんが、それも時代の流れです。それでもまだDというデザインのもと、DAIWAという文字が残っているだけ釣り業界の一流企業には変わらないことでしょう。近年の動画を見ると、無名あるいは中華とよばれるリールのレビュー等を多く見かけます。そんなことも、弓削さんと釣りをした時代にはあり得ない話です。当時からすれば、あり得ないことだらけです。ましてやその世界の生産の中心もその大陸となり、経済も我が国を追い越していきました。我が国の国力もどんどん衰退の方向性になっていくのでしょうか。釣具など遊びの商品ですので、それもさらに変わっていくことでしょう。それも時代の流れです。流れに逆らうことは到底ない不可能なことかもしれませんが、その支流から外して生きて行く手段はあるようにも思えます。時には大物もその支流に入ってくることもあるでしょう。そう大型のイトウのように。

Tribute of Master Kazuo Yuge

で記載するのを失念していたBILL LEWIS LURE

RAT-L-TRAP

の最大サイズ

これも弓削さんからのプレゼントだった

それから後は、私がその魚を追うことはしばらく無かった

筆者が初めて目の赤い魚を狙いだしたのは92年頃である当時は、認知度が割合低かったようで説明に苦労したものである

またその専用も使えるルアーもそう無かった

K-TEN140かBOMBER LONG-A Magnumくらいだろうか

いつも当たり前のように存在していたことが、ある日忽然と無くなって行く。そんなことも多々あるでしょう。それも時が経つとまた忘れ去れて行くようです。それは人もそうなのでしょう。多くの人は、その名前も忘れ去れて行くのが世の常なのでしょうか。そんなことをついつい思うこの頃です。

弓削さんとのわずか5年という時間もあっという間でした。あの日、あの場所で竿を並べて、あの時同じ悔しい気持ち、うれしい気持ち、感動を同時に共有したこと。涙したこと、すべて洗い流してしまうのでしょうか。

単身赴任の引っ越しを手伝いに行った時のあの弓削先輩の悲しくも儚い表情を今も忘れません。私はきっと忘れないです。

※本編は筆者の主観を中心に記述しているものです。また歴史的記載の誤り等がございましたらご容赦ください。

2023年3月31日

釣竿工房 月代表

弓削和夫師範に捧ぐ-Tribute of Master Kazuo Yuge ― 2023年03月08日 11:00

Tribute of Master Kazuo Yuge

Master of Squid jig (EGI-ing the Great)

弓削和夫師範に捧ぐ

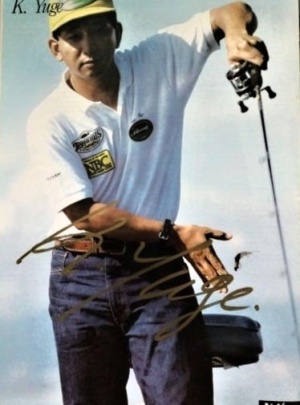

若き日の弓削和夫氏

チームソラロームのエース時代

誰でも若い時があり、勢いがある時もある

そんな時は、その後のことを誰も悟れないし悟ろうともしない・・・だから誰からも顧みられないのだろうか

2022年の夏の話

1970年代の音楽、とりわけ洋楽となるとLed ZeppelinかDeep Purpleというバンド名があがる人であれば、それはもう仲間です。中でも筆者は、後者のDeep PurpleやRainbowが好きです。音楽的嗜好となると人それぞれですが、その昔中学の先輩に言われたことが今でも忘れません。それは、下校時のことです。

ランドセルをしょってサクラ林前の上道路を下校中のことでした。すると中学に上がった私より2つ3つ先輩と会い帰宅道を一緒に歩いていた時のことです。

小学生の私に彼は、こう言いました。

「最近はどがな音楽ききょうんな?」

「はぁ?お前まだ歌謡なんかききょうんか?!」

「でぃーぷぱーぷるって知っとるか?」

「しらんです。」

「おまえ、ええかげんにせーよ。はーどろっくがいちばんええけんのう。」

「ましーんへっどのあるばむのはいうぇーすたー、すもーくおんざなんたらきけえよ。」

「しらんのかぁ!まだまだおこちゃまじゃのう~」

と概ねこのような会話でした。

そりゃそうでしょう。1070年代には、耳に入る音楽の選択枝なんてそうありません。情報もありません。音楽雑誌も買えません。流れてくるラジオか、カラーテレビから流れる歌謡なのか。父の乗るマツダのシャンテ360㏄から聞こえる演歌か。せいぜいデビューしたてのサザンからの勝手にシンドバットか、ロックなのかなんなのかも分らないゴダイゴのガンダーラを聞いて歌うのが精いっぱいで、学校に行けば、キャンディーズの下敷きがええか、それともピンクレディーの下敷きがええか。ラン、スー、ミキのどれがええんか?いやミーなんかケーなんか、そんな議論しかない子供にロックだのはたまたハードロックだの深紫だのを英語で言えって。土台無理な話です。その早口の英語の曲を聞けぇ!など、もうそれは無理難題な話です。ロックでも、ハードロックなのです。長髪にベルボトムのジーンズなのです。理解不能です。当時安いからこうてきたと母親が私にあてがったベルボトムのジーンズを履いていると、不良と呼ばれました。これも子供には理解しがたいことです。ロックなど不良の音楽だったと言われたりしました。ロックだかハードロックだかさっぱり解りません。当時の多くの小学生は、英語など全く意味不明です。それ以前の私が生まれた時代のわずか25年前は、呉港からあの戦艦達が決死の突撃をしていたのです。英語やその文化など鬼畜米英と言われたご時世です。時の流れはとても変わり易いです。特に近代の流れは特別な気がしたりします。

そのDeep PurpleというHard Rock bandでも特に黄金期と呼ばれるギタリストのRitchie Blackmore私が一番好きなギタリストです。ほぼリッチー節に洗脳され切った当時若者たちの末裔です。その流れで言えば、まさに今の心境は、MAYBE NEXT TIMEこれに尽きます。それと本題と何が関係あるのか?と多くの方は思うことでしょう。その頃、弓削さんはきっと大学でサッカーに勤しんでおられた頃だと思います。

理由は、私の心の中にありそれがまさに弓削和夫氏に捧げる私の曲はこれなのです。もし聞いたことがない方でご関心がありましたらこの曲を聞きながら一読くだされば幸いです。さらにという方は、CARRY ON...JONもお聞きくだされば幸いです。きっとわかる方は解って頂けると思います。

最高のギターを弓削さんに捧げたいですが、人間得て不得手がありまして、私にはその技量はありません。せいぜいその数十年昔のこと、釣竿のグリップ位置で弓削さんと試し投げのためだけに三重まで行ったことくらいでしょうか。その1インチの差に議論したものです。当時の私達の会社には、そこまで追求する社員など弓削さんと私を除くと一体誰がいたでしょうか。誰も存在していなかったと思います。なんとかテスターでさえそんな感じでした。それだけ弓削さんは素晴らしい釣りを極めようとした達人でした。当時の私は、ただの若造でしったかぶりした兄ちゃんだったとおもいます。若者は、自分を大きく見せたがるものでしょうか。

達人故でしょうか。ぶつかる最後は、その経営方針と釣りという情熱との確執でしょうか。そんな弓削さんを生涯宮本武蔵とは言いませんが、お抱え仕官ならぬ人でした。商売と釣りの本質とは、少し距離のあるものでしょうか。その時代の私達は、それは大きな隔たりであったように思えます。もしかすると今現在に於いても商売優先なのは変わらないことなのかもしれません。アプローチする方法が大きく変わりデジタル通信5Gスピードに変わったことで情報の伝達は、当時とは全く比較対象にならないほどですが、故に、達人の技はそう簡単に知られないという時代だった?のかもしれませんね。

ご隠居と弱小藩

その切れる刀とは

それは、私が2022年の夏にメバル釣りを友人としている時でした。

キャスト後のリフト&フォールからリトリーブしている手が止まり、竿が押さえ込まれました。それから合わせをいれて2,3回とリールを巻きとりますが、動きません。それから、何秒か経って一気に糸を出されました。なんだろう?

この鈍重な感触からジェット風な引き出し方はなんだろう?エイ?いやカス?でもなさそうです。しばらくしてそれが、軟体動物であることに気が付きました。

それで翌日のこと、そういえば弓削さんに連絡してみようと思い、久しぶりに電話をした時のことです。声は、若い頃よりだいぶしゃがれています。

「弓削さんお元気ですか?」

「ああ、なんとか元気やけどな、コロナで釣りも行けへんわ。」

「イカ釣りは?」

「もうイカもええかな、釣り過ぎや。」

「アオリ旨いですからね。」

「もういらん、喰い飽きたわぁ。」

「自分は、エギングとか今の流れは良く判らんのだけど、あの最近よくぴしぴしとリズム付けてやる人を良くみるんだけど、あれじゃないと釣れんのですか?」

「いいや、そんなことない。」

その答えは解っているもののついつい聞いてしまいます。

「なんでかと言うと昨晩イカを久し振りにつりました。まあ、偶然ですけどね。」

「ふーん、どれくらいあった?」

「胴長40くらいですかね。」

「それやったら2㎏はあるやろ?」

「あー締めて家で量ったら1.88㎏くらいでした。」

「痩せてんなぁ。」

「そうですか・・・・。」

「まあ、狙っていた訳ではないですからね。」

「メバルの道具に掛かりました。ちゃんと触腕に掛かってました。」

「ナイロン1号の4Lbです。」

「ふん、まあよくやんなぁ。」

「たまたまですよ。」

メバルの仕掛けに掛かったアオリ

偶然だが、4Lbではなかなかの時間がかかり、かつドラグも何度も出されてしまった

それからイカ釣りの話を10分くらいしましたが、先生はと言うと“もうええわ・・イカは・・・・”とおっしゃっておられました。それからサスペンドの釣がどうこう迄は聞きました。磯歩きは、最近あまりしていなくてかなりしんどいとか申されていました。あの情熱的な釣人生の先生も、かなり寂しく気概が減ったような気がしました。コロナ禍のその3年は、とても短い人生にとってはあらゆる支障をきたしたようです。コロナのばかやろう!と叫びたい気持です。それは、誰しも思うことですね。恐らく世界が停滞した3年間は、近年誰も経験したことのない悪夢のようでした。まさに人類への挑戦なのか警告なのか暗黒の数年でした。

〆て翌日下す

中骨は透明感がある綺麗さ?

だがそれは、ゴミになるだけなのか

「ほかになんか釣行ってんの?」

「コロナですからね、遠征は全く行っていません。」

「まあ、小物ばかりで、メバルとかムツとかニベとか・・・ナマズとか時々いびってますわ。」

「ふん。ナマズかあ。」

「ジタバグ縛りとかやってますけどね。」

「ふん。(笑)自分相変わらずやな。」

「まあ、どちらかというとクラッシックな方で。」

「ああ、そういやぁだいぶ若い頃やけどな、ビワコオオナマズよう釣ったわ。」

「ルアーは、クルセイダー12g~13gでええよ。」

(※ダイワクルセイダー:どちらかというとオークラっぽいクラッシックスプーン)

「あれ安いやろ、沢山ロストするさかい。」

「いや、今そこそこしますね、600円~とかするんじゃないですか?」

「え?!今そんなにすんの?」

まあ、弓削さんがそう驚くのも無理もない話です。初代クルセイダーは、まさしく欧米のあのルアーのコピー風よろしく、250円かそれ以下で売られていました。ましてや弓削さんがその釣りをやっていた40年前の1980年前後は、200円かそれ以下だったのかもしれません。中学生の私でさえ、この程度なら一度に2~3個買えました。しかし本物のオークラの方が気になりました。舶来スプーンは、国産の数倍していた時代です。

「S-系のベイトキャステングでいいですね。」

「ふんっ。相変わらずやな。」

と少し笑われました。弓削さんの呆れた感じと、まあいいでしょうという認められた感が伝わってきました。

「へえ、今度じゃあまた一緒に行きましょう。」

「水が減る11月頃がええな。」

「最近は、更に膝が痛とうてな、それまでに体重減らしして膝動くようにしとく・・・。」

それからかつて弓削さんが釣りまくったというポイントと、待ち合わせ場所など、具体的に話をしました。

「あの当時からを含めて業界人で未だ話をするのはついに自分(私)だけや・・・どうしとんのかもわからん・・ザウルス時代となるともっとおらん。」

流石に、昔の仕事仲間や、かつての釣友、後輩達から連絡はないようでした。もちろん、チームソラロームエース時代の人からも・・・・・・。今やチームソラロームという言葉さえ知らない人の方が多い時代です。

※つきまろでんせつ1

http://tukinoturisi.asablo.jp/blog/2020/10/17/9306750

孤高の天才といいたいところでしたが、私の知らない20年の間に沢山の釣り仲間や先輩が既に故人です。弓削さんとはほぼ25年ぶりに一緒に釣りをする約束をしました。まさか、それが最後の会話になるとは夢にも思っていませんでした。それは、私だけではなくそのご友人とお弟子さんたちの誰もがそうなのかもしれません。それだけ多くの人から惜しまれる釣人はそう多くはいないのですが弓削さんは、それだけ人と仲良くかつ尊敬されるような振る舞いをみせていたのでしょう。

当時の餌木はそのまま

恐らくここで今読んでおられる方の大半は、その名前である弓削和夫氏とくれば、エギの重鎮とかなんとか御大とかいろいろ言われて、エギングなる釣りの第一人者として知られておられるのではないでしょうか?

しかしながら、私の知る弓削さんはそうではないのです。といっても私が弓削さんと釣りをしたのは主に1994~1999年くらいの5年程度です。その5年の濃いお付き合いがメインになります。エギがどうこうとなってからの2000年行以降は、年1~2回程度でした。

1995年当時は、エギングなんて言われていなかったように思いますが一部では言われていたのかもしれません。

「イカ釣りいこ?」

「イカって・・・。」

「今から三重まで行こうな。」

「えっ・・・・。」

私がその時教えて頂いたのは、その日のパターンでデットスローなるイカ釣りでした。当然ながらその日も弓削さんばかり釣っていた気がします。エギを投げてイカ釣りって既に存在はしていましたが、それがまだまだ確立していない頃の話だったように思います。

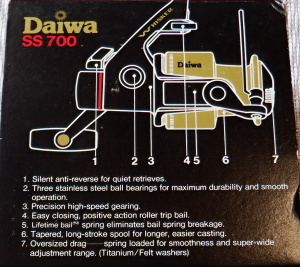

私が見た弓削さん愛用するリールと言えば、当このTOURNAMENTSSだった

どちらかというと弓削さんとの釣行は、軟体動物よりも数多く行った釣りはトラウトでした。特にアマゴとイワナ、時に本流アマゴとか。それも毎週土曜は、ほぼほぼです。弓削さんから現場で多くを学びました。彼の凄いところは、その季節と情報をいち早く掴み、そのパターンを掴んで釣果に結びつけることでした。経験と実績を積んだ人だけが持ち得る多くの引き出しでした。

それまでの私の釣はといいますと、当時出てきたというシュガーミノーや、グレートハンデングミノー初期型のプラスチックでできたミノーでした。ミノーイングなんたらと言った釣り方が主力となってきていましたが、まだブレットンを主体としたスピナ―とスプーンの釣も並行して行っていました。それから更に遡る学生時代に至っては、ミノーと言えばラパラ以外は釣りになるレベルのものがほぼありません。DAIWAの偽物バルサミノーはかつかつ使えましたが、それでもかなりのアイチューンが必要でした。それだけで、ああダイワのルアーは、駄目だと思っている頃です。そのフィンランド製ラパラ5FかCD5それ以外は、主たるフランスのブレットンかアメリカのエバンスのハスルアーに頼っていた気がします。シェクスピアコンデックススプーン(のちのCotac社、正確にはシェクスピア興栄釣具だったようにおもいます。)当時も同級生で同じ研究室仲間であった現つり具やまだの店主と良く行ったものです。当然の話をすると彼はとても謙遜しますが、彼の方がイワナ釣は(も)、断然上手だったと思います。私が特に釣りが抜きんでて上手いとは思いませんでした。まあ今でも大したことはありませんが、この歳になっても一応釣りはスポーツであるならば単なる娯楽とは少し違うと考えてはいます。もちろん、このストレス社会の中での癒しの余暇を楽しむという点に於いては否定しませんし、今でもどちらかというと推奨はしています。余暇という時間は、とても貴重で大切ですからね。娯楽的要素の強いものが無くては、息抜きの時間が無くなってしまいますから。否定ではありません。余暇は、人間にとってとても必要なものです。

当時の弓削さんの愛用するSSは、日本製だが、筆者は、所有していませんでしたので、友人からかなり後になってからのタイランド製品をお借りした

US DAIWAでなんと昨年の2022年まで現役モデルだったのは、いかにこのリールが名作であったのかを物語っている

DAIWAといえばTOURNAMENT世代とPHANTOM世代

日本仕様の750SSは、1986年の発売らしい

弓削さんとDAIWA精工製リールは、日常の絵だったように思うがそれも経年で色褪せてくる

かつての弓削さんのお気に入りだった

Daiwa MARK OF PRECION

当時のダイワの自信が刻印されている

かつての弓削さんお気に入りのリールだった

DAIWAが誇るスーパーワイドオ主レーション機構

ACME KASTMASTER&HALCO TWISTY

アクメとハルコ

オーストラリアのハルコツイスティーは、弓削さんのお気に入りの一つだった

当時購入したまま未開封のものが残っていたが、今は無きABU総代理店であったエビスフィッシングが輸入していた記憶がある

25年以上経過してそのまま劣化したパッケージ

その渓流、本流トラウトのボトムを徹底的に意識した釣りは、弓削さんに教えて頂いたといっても過言ではありません。いやそうです。それも、当時でも比較的マニアなルアーのACME KASTMASTERとHALCO TWISTYの2種です。さて、トラウト無県に住んでの私はめっきり鱒族を追いかけることが無くなりましたが、現在このルアーの存在を知ってかつ活用しているトラウトマニアや名人と言われる人々の中にどれだけおられるでしょう。ほぼ居ないのではないかと思ったりもしてみます。これぞルアーという感じのどう見ても餌には見えない正にハードルアーの王道な感じです。これから魚が釣れるとは信じられないほどです。しかしながら、これで喰わすのはまさにルアーでの醍醐味に思えてなりません。もうしばらくスプーンの釣もしていませんのでめちゃくちゃ下手になっているとは思いますが、またあのスプーンやジグで釣ってスカッとしたいものです。

これも弓削マジックにかかれば生きた餌にしかならない

アメリカアクメ社のKASTMASTERはボトムから表層まで使い手ひとつでなんとでもなるルアーだった。

ふと思いだしたことは、そういえば良く昔使ったスプーンの一つであるTIMCOのLightning Wobblerってまだあるのかな?と調べてみたところ2023年現在廃盤になっていなかったのが凄いと思いました。今でもスプーンの良さを知って釣っている方が少なからずいるのだなと思った次第です。まあこの先のカストマスターなど使っている人は、かなりの物好きでしょうからね。

カストマスターによる釣りは、目から鱗でした。当時でさえ、どこの誰がカストマスターとハルコルアーを駆使して、トラウト攻略する人がいたでしょうか。当時は、ミノーイングなる釣りが流行し始めて定着しかかった頃でもあったので、出会う釣人の多くは、ミノーにこだわって釣っていると口をそろえて言ったものです。しかしながら、そのそもそもスプーンの釣は、ぼぼしていないかそれで釣るという感覚のない人が、ミノーへの拘りと言われても説得力には大変欠けていたように思えます。それは、ミノーイングでそれなりに有名になった人でもいくらか存在していました。そんな釣人を弓削さんは、言葉ではなく釣ってぎゃふんと言わせていました。これほど説得力のあることはありません。トラウトの弓削とはならなかったのは、単にそれで売り出す気が本人に全くないだけだったと思います。弓削さんのような本格的マルチアングラーは、しばしばその専門分野の方から疎まれることもありました。専門的にやっていて、弓削さんのようななんでもある一定以上の技術と実力を持った人が、目の前に存在していては専門的な人からは場がつり合わないこともあったでしょう。

弓削さんといえばブラウニーという人は、ほぼいないがこのアイデアも弓削さんだったと記憶している

かつての弓削さんお気に入りのルアーだった

もちろん、ミノーを用いた釣は、私も弓削さんも嫌いではありませんでした。どちらかというとそのミノーでの釣りは得意な方だとは思っていましたが、それも弓削さんを前にしては歯が立ちません。本流で銀毛アマゴを釣っていた時のことです。その鮎を飽食した見事な銀毛アマゴはサツキマスと言ってもいい感じのボリュームと風格がありました。明らかにアユを餌にその活性もかなり高いアマゴに弓削さんはブラウニーを駆使してキャッチします。

「これつかいーな」

と渡してくれたミノーは、シンキングリップレスでした。当時はリップレスでトラウトミノーなどほぼ存在していませんでした。当然私は、苦戦します。弓削さんは、そんな中でもやはり釣ります。お見事です。そんな弓削リップレスも今や形見になってしまいました。

左上から三番目のブラックバックのリップレスミノー

ボディのアルミは、弓削さんが吸った後のたばこの銀紙を使ったと聞いた

当時の私と弓削さんの勤務は、釣りなど娯楽、遊びに過ぎない、それが釣具メーカーであっても同じことでした。弓削さんが古株業界渡世人で経験豊富であったのとは対象に、異業種からの私にとって、それはとても衝撃でした。そんなこんなで釣りで休みと取ることなどあり得ないことです。そんな中でも弓削さんと私は、時間を惜しんで釣りをしました。そのエネルギーは、一回り以上も若い私でさえついていくのがようやっとでした。一体そのエネルギーはどこからくるのでしょうか?本人曰く、コーラらしいのですがそんなことはないでしょう。しかもコカコーラでないといけないらしいです。ここは、ある程度お付き合いのあった方ならお分かりでしょう。たまに飲む私は、ペプシが多かったように思えます。

とある日のいつもの渓流を一緒に上っていた時のこと、

「ああ、膝痛いねん。」

「なんでです?」

「若い頃スポーツでな。」

「なんのスポーツです?」

「ああ、サッカーや。」

「えぇ?弓削さんサッカーやってたんですか?」

「ああ、大学までな。」

「大学まで?専攻ってなんでしたん?」

「体育や。」

「まんまですねぇ~。」

「そうや。」

その時の弓削師範は、既に膝に爆弾を抱えていたようです。私よりも一回り以上も年上でしたが、えらそぶらない、おごらない、コーラを毎日飲まれている良き先輩でした。そして時間があると煙草。その弓削さんと仕事も共にやりました。その当時を話すととても長くなります。竿の調子や、特にグリップ位置ではリストの強い弓削さんとは意見が合わないことも多々ありましたが、弓削さんの方は、それはそれで私の意見を良く聞いてくれました。まさに年長の兄貴です。他の多くは辛いことも多かったのですが、弓削さんとの付き合いは、楽しい時間のひとつであったと思います。他は、割愛します。

毎週金曜となると、弓削さんと釣りに行きました。帰ってくるのは日曜の夜です。下手すると月曜になっていました。そのまますぐ寝てまた仕事ということも多々ありました。弓削さんの愛車である三菱のデリカ4WDグリーンは、弓削さん宜しく黒煙を上げながらもよくその主についていったものです。弓削さんはその口から煙を吐き、デリカも黒煙を吹いていました。弓削さんとコーラと煙。しかしなぜか下戸。この不思議な私との釣はしばらく続ききました。地図を頼りにマイナーな峠道も毎度のことながら夜中通過しました。LEDライトなどなく、ふつうのマンガン電池の電球ペンライトを片手に地図でナビゲートしたものです。とてもつらい夜中のドライブでしたが、無慈悲にも弓削さんは今どこやねん、はよしいなとと言われてしょっちゅうそのイライラを私にぶつけてきました。ああ、もう帰って寝たいと思ったことは何度あるでしょうか。今から考えるとナビがまだまだ普及していない時代のアナログな時代です。つり場も今ほど荒れてはいなかったと思います。

スラブスプーン下段左右

なんの変哲もない、かつ売れそうもない、一見だれでも作れそうな気がするスプーン(失礼)だが、どちらかというと今のスロージグの原型に近い感じではある

これを考えた旧BOMBER社は、やはり凄い

今では、オフショアと沖釣りは、同じ外洋であってもその釣り方で言い方も違っていますが、そのオフショアでの釣りも弓削さんともちろん同行していました。

夏のある日、三重でのシイラ釣りも衝撃でした。

当時は、シイラ釣りをPEラインでなんてまだない頃です。私はナイロン16Lbに愛機PENN SPINFISHER 4500SSと5500SSをと710Z。710については、カリカリと音をだしながら、その低速回転に手が忙しいのは必至でした。横で弓削さんに鼻で笑わられながらも、釣に勤しんでいました。ポッパーやミノーをガンガン引くと、そこそこ、それなりに釣れていましたがここでも弓削パターンは、炸裂します。

「これや。」

「ああ!ボーマー!」

それもです。恐らくみなさんが思い浮かべるなら、ボーマーのミノーLONG AかMagnumでしょう。しかし、先生は違っていました。なんとそれは、SLAB SPOONスラブスプーンです。昭和時代のOFT社のカタログには記載されていたようです。それでカタログばかり眺めていた私には記憶があります。(確認するとまだ現役で販売されているようです。)

「ええ!!スラブスプーンですか!」

「こうするねん。」

流石は、ルアーの特性も理解している上にアクションは完璧、思わずシイラが口を使います。この時も驚きでした。流石バスで磨いただけのことはありました。その後すぐスラブスプーンを買ったのは言うまでもありません。

シイラは、今でも好きな釣の一つです。そのゲーム性の高さは、当時の道具で戦うととても楽しいものでした。当時の私の海での釣りはその殆どをPENNに頼りっきりでした。

日本式ジギングという名の新しい釣り

多くの日本製はジグフックの開発に本腰を入れ始める頃に

MUSTADは、既に存在していた

既に海外では、ジグを用いた釣りは存在していました。90年代それを特化した釣りが日本でも流行の兆しでした。しかしながら専用の道具は、あまりありませんでした。当時の竿は、良く折れたし、リールもほぼ専用のものなどありませんでした。もちろんジグもです。そんなジギングという釣りがまだ走りの頃で、試行錯誤している時代の話です。時代がPEラインという出現によってその釣りが開拓され始め、そのPEラインを意識した竿が製作されるようになると当然興味も湧いてきます。そんな頃のこと、弓削さんが「ああ、ブリ釣りにいくぞ」ということで同船しました。PEラインはヨツアミのパワーハンターが定価で売られていた時代です。とても高額でした。他にはサンラインのディープワンかゴーセンのメーターテクミーくらいでしょうか。

その日も掛かるのは弓削さんばかりです。隣で見ていても私には掛かりません。その日も竿頭であったことは言うまでもありませんでした。そんな天才的な玄人釣師を、当時は仕事で活かせてはもらえませんでした。釣りは娯楽ですので、仕事とは違うという主義、思想、コンセプトによるものでした。そんなフレームという枠の中のこうだろうという主観に満ちていた頃の勤務先でした。それは、ある程度似たり寄ったりなところもあった頃です。もちろんその先を行っているメーカーも存在していたかもしれませんが、私の周りにあるメーカーでは多少の差はあれども、時代的流れもあったでしょう。経営者の多くは、まだ高度成長期真っ盛りの時代を経験しその夢の跡を見ていた頃かと思います。その頃は、今よりかなり労働環境が悪かったようです。その流れは平成になっても幾分残っておりました。比較的古風な製造業に位置する釣具関係ならばなおさらその傾向はあったように思えます。もちろん一流と名がつくメーカーさんとではその考え方も幾分開きはあったように思えます。

DEEP

STINGER 10oz

国産ジグが無い頃には大変貴重な存在だった

ちょうどその頃の95年くらいから駿河湾でアブラソコムツ、バラムツ釣りが急に一大ブームになりました。ジギングというジャンルの幕開けと共に深海の荒くれものとの闘いにその近海でのお手軽さも手伝って一大ブームが巻き起こりました。10㎏サイズは小型、20㎏はまあまあ、30㎏も夢ではなく、40㎏も狙える。あわよくば50㎏もいけるんじゃない?という感じであったと思います。これとジギングブームは大きく重なりました。誰が一体初めたのかは、未だ解りませんが駿河湾が発祥のようです。私が始めた96年には、大いに賑わっていて、船を予約するにも必死です。中部関東の人はもちろん、それより遠い方も通っていた頃です。96年~99年頃までは、ちょっとした一大ブームでした。どなたか私が走りであると仰せの方は、ご一報願いたいと思います。

Gamakatsu SIWASH 5/0

オープン仕様は、ハンマーで叩いてアイを閉じる

この日も、弓削さんと同行です。移動は5時間を優に超えて既にへとへとです。私は、初めての釣でもちろん弓削さんも初めてです。水深120~200mの棚を探りながらジギングって・・・・一体なんだか判りません。ジグ単体に当時出たばかりのエコギアをシングルフックに掛けての釣です。専用のシングルフックなど無いので、ガマカツのオープンスイワッシュフックを装着します。餌は使わない、あくまでもジグでと始めます。船長は、サンマつけたら良く釣れると薦めてくれましたが、ジグで釣りたいと当時はそれで行いました。訳の分からないまま、ジグを落としてしゃくります。全然釣れません。そして棚ぼけしてしまいます。その時の私のタックルは当時出たばかりのジギングロッドにPENN SPINFISHER 6500SSだったように記憶しています。弓削さんは、当時国内には無かったDAIWA SEALINE SL50SHAだったとおもいますが、その記憶は曖昧です。今思えば弓削さんはこのリールを使いこなしていました。ジギングにはこのハイスピードがええんや。当時ギア比1:6.1の両軸リールは、そう存在していませんでした。まだまだオシアジガーなど存在さえしていなかったと思います。

そこへ弓削さんが、テンションフォールを行い探っていきます。

「よし、掛かった!」

「えっ?」

弓削さんの竿は、しっかりと曲がっています。

「この魚なんか面白い引きやな。」

ドラグもどんどん出て行きます。

そういいながらも安定のファイトで上げできました。

もうサイズも忘れてしまいましたが20㎏超えのバラムツではなかったかと思います。船長は、ふつうのサイズだと仰せでした。

思えばこの時も今の私より弓削さんの方が断然若い頃の話です。なんでもその走りというものは大変面白いものです。確率されて定着されてしまうと、魅力は半減してしまうのは私だけではなく、弓削さんもその一人だったと思います。その点弓削さんは、常に新しいことへのチャレンジャーでもありました。

1987年当時は、待望のNew

Editionだったらしい

科学は常に進歩するが生物はそう簡単には進化しない

話は少しばかり反れますが、学生当時のことです。水産生物化学の児玉正昭教授の授業を思い出しました。そのころ、あのマグロの枕木にされる全身大トロのアブラソコムツを研究室で食したというおまけ付きの話でよく覚えていました。私が確認したことはありませんが、マグロ船冷凍庫の一番下の段にアブラソコムツを敷いてその上にマグロを積んだそうです。それがまさか釣りの対象魚になるとは当時思いもよらなかったことです。その存在事態もその授業で初めてしりました。1080年代も後半になった頃です。いつもちゃちゃを入れてくる後輩に言われて思いだしました。折角なので、学生時代の教科書を引っ張り出してみました。恒星社厚生閣の水産食品学1987年3月初版です。現在は、ネットで簡単に検索できる環境にありますがここははるか昔の学生時代を思い出して読み返してみることにしました。当時でも3800円するこの本は、高額と言えば高額ですね。P142にワックスエステルの話が出ています。マッコウクジラに代表される歯鯨類の脂質もそうだし、アブラソコムツ(サットウ)、バラムツの他、ボラのカラスミにも含まれているが一回の摂取量が少ない為に下痢をすることは殆どないと記載されていました。ここに、バラムツを食するヒントのすべてが凝縮されているようです。とても美味しい魚ですが、このワックスエステルは、人間にとっては厄介なものです。

今現在は、ネットでいくらでも情報は得られますが当時の我入道漁師直伝の食し方を守れば、基本?下さない?かも?しれませんが私は、数度口にした程度です。美味しいか不味いかという個人的な主観からすると美味しい魚にはまちがいなさそうです。

恐怖のヘビージギング

それは、チーム弓削と魔王への挑戦

オリジナルCRIPPLED HRERRINGに装着されていた

筆者が、1990年代から2000年初頭にかけて使用していたジグは後方重心のスピードドロップを意識したジグが多かった

現在ほど多様化していなかったジグ群

前述の通りですが、それでも弓削さんがジギングをやっていたというイメージの湧く人は少ないかもしれませんが、いよいよそのヘビークラスへの話です。弓削さんがヘビークラスのジギングをするとは、アジ、メバル、アオリのイメージの方からすると不自然にも思えるのは当然のことです。何度も申しましたが、その実体験を私は弓削さんと行いました。まだまだ私は、体力には自信のあった頃です。誰でも若い時は、それ相応に体力があるものです。そして、何故か自信が湧いてくるのは私も同じでした。

それから、ジギングという新しい釣りのブーム前夜に弓削さんはその機動力を発揮します。弓削さんの人脈を頼り、次のターゲットの絞り込にはいりました。

ああだこうだと言いながらも狙うは、あいつしかいません。あいつって何?

と思うかもしれませんが、それでも日頃釣りたかった魚種の中から一番大型の選択でした。

参加メンバーは、弓削さんと私、後輩新人の哲とバスメインのバスマンM氏です。相変わらずのサラリーマン生活ではその前日も遅くまで仕事しました。それから夜出発となるとかなり辛いところですが、そこは若さで凌ぎます。まだまだ40前半の弓削さんもコーラ片手にとても元気です。デリカは幾分黒煙を上げていましたが、当時のそれは皆同じで、私の日産テラノもそれ相当の黒煙を上げていました。今では改良されてめっきり黒煙を上げる車も少なくなりましたが当時のRV車はディーゼルエンジン主体で、弓削さんのデリカも当然ガラガラとエンジン音を立てて走ったものです。

イシナギをジグで釣る。それは、今ではいろいろと試されてそれ相応の実績のある釣りになりましたが、まだ90年代はそんなマニアな釣は殆ど存在していなかったように思えます。もちろん、狙って獲るということに関してで、たまたま掛かったということを除いてです。何度も申しますが走りの頃はとても楽しいものです。

ここまで来るまでに4時間余りの運転をしてそのまま続行です。もちろん船酔い上等です。

水深は、80~120mの根を流す釣りです。期待に胸は膨らみながらの最初の投入です。当時の道具集めに関しては、当然竿は、なんとかなりました。リールも何とかします。弓削さんが目をつけていたSEALINE 50SHA。当時としては、これ一択と言っても過言ではなかったと思います。DAIWA精工が誇るグラファイトフレーム、ハイスピードギアのリールです。アメリカで鍛え抜かれて未だその後継機種が生き残っているだけのことはあります。当時のアンバーサダー7000等では、この釣にはとても不安です。ラインは、名古屋近辺で買ってきてもらうか通販か、地元の釣具屋さんになります。当時はなんとか地元の釣具屋さんでもヨツアミのパワーハンターを売っておりましたが、これが定価です。お店にとっては、まだいい商売ができていた時代の名残なのかもしれません。100mあたり当時の価格で4800円という価格はなかなかです。消耗品のラインでPEという存在がまだまだ高額で取引されていたことは、ある意味健全であったのかもしれません。それをめいいっぱい巻きます。300mです。ジグもほぼ出始めの日本製かアメリカ製になります。

この釣りは、当然ボトムを意識しての釣になります。ボトムコンタクトがあってからすぐにジギングを開始します。ボトムを叩くようにさぐりながら、その上10m程度を探り、また入れ直しです。船長は、実績のあるポイントであると言うけれど、なんせ初めての釣です。果してかかるのかどうかも判りません。そこは不安だらけの開始です。

すると・・・・・。

それは突然訪れます。

「うっ!ああああ、なにこれ?!!」

その声の方向を向くと、M氏がびっくり仰天しています。それを見た弓削さんが即

「それ魚やろ!」

私が「魚、サカナ‼」

「合わせて!溜めて!」

ところが本人は、ほぼパニックのようです。俗にいう“てんばってる”状態です。それが魚と言われても根掛かりのように動かないばかりか、どんどんリールスプールが逆回転していきます。これは、どうも本命のようです。そのままスプールは逆転し続けます。竿は、がっつりと伸されています。M氏は、何がなんだか分からないまま虚しくも糸は出ていきます。彼のひきつった顔をみるとそのすさまじさが伝わってきましたが、何もできていない様子です。そのあと、ふっと軽くなりました。その間が何分かは忘れてしまいましたが、明らかにフックアウトです。とても残念でしたが、致し方ありません。なんせ彼は、ジギングなんて初めてのことです。これで、魚は居ることが確実になりました。しかもそれが、狙ってジグで掛かることが判りました。ジギングで獲れるのかもしれない。そう思いました。リーダーはナイロン130Lbでした。当時としては、それ以上考えていませんでした。

再び船を流し直しします。

期待を胸に再度投入する私を横に、後輩哲が投入しています。当時出たばかりのヘビークラスのジギングロッドです。コンポジットモデルです。アメリカのスタンダップロッドのブランクを改良したものです。まだ富士工業からMNSGというスーパーオーシャンガイドが発売される前で、それはNHSGというSic搭載のスタンダードなガイドです。もちろんストリップは40サイズでその上が30、25、20、16~16TOPの構成です。それに哲は当時としては、受け売りのPENN SPINFISHER 8500ssをコンボしています。

「あああ!きっ、きたー!」

農業と急坂を自転車1時間かけて通った足腰は、結構な安定感と同時に一番若いこともあって、彼はしっかりと溜めています。そこは、何度も30㎏前後を相手にサットウで鍛えています。今度は、がっちりとフックアップしているようです。しかし、相手は相当なものです。いとも簡単に糸を出して行きます。これを何度も繰り返すと、哲は弱音を吐くようになりました。

その横で弓削さんが

「平野君、もうちょっとドラグ締まらんか?」

すかさず、SSのドラグノブを絞めてみます。

「もうカチカチです。これ以上締まらん!」

「もっとしまらんかなぁ~。」

ラインもキンキンに張っています。当時のPENNパワードラグが虚しく糸を出していきます。

それから哲と怪物の攻防は、20分以上も続きました。それでも根沿いを力強く泳いで全く浮こうとしません。哲は、顔を真っ赤にしながら、もう勘弁してくれという始末でした。それでもそれから10分更に持ちこたえます。それからさらに、助けてだの、嫌だの、疲れたなど、弱気な叫びは連発しますが耐えているようすでした。しかもきっちりと竿を曲げて耐えています。本人は、もういいと言い出しましたが、どうやら竿が起きているようです。

「よし、哲ガンガン巻け巻け~」

「なんか弱って来たかなぁ?」と弓削さんがおしゃいます。

確かに魚は、頭をこちらへ向けて来たのかどんどん浮いてくるではないですか。哲は、すかさず回収に移ります。何度もポンピングしておそらく10m以上は回収できています。勝負はついたかにみえましたが、ある程度浮くと、その魚は、また底へと走っていきました。哲の悲鳴はさらに絶望感を伴っているようです。40分近くを交代なしでしかも竿を絞り込んでのファイトは、私の師匠譲りです。魚は、弱っていませんでした。弓削さんもこのクラスは初めてのようでした。

「あっ!」

「切れた!」

まさかですが、お決まりのことばと共に竿はふっと起きていました。どれほど弓削さんと私は落胆したでしょうか。その姿をぜひとも見たかったのですがそれもまた夢に終わりました。

哲は、切れてホッとしたと言っていましたが、それが本音だったのかと思います。折れる心を私達の後押しで支えていたようです。

それは夢で終わりましたが、帰りはその話で持ち切りでした。家に着くころにはみなさんフラフラ、ぐでぐでになっていました。月曜の朝の仕事が待っていると思うとその夜は、とても憂鬱でした。それだけ拘束の長い行為は、心まで蝕むようでした。そんな私達には同じく月曜の朝礼が待っていました。

夏のはかなき夢物語です。

その後の休息時間も、昨日の話ばかりです。当時は携帯もガラのみです。当然スマホなど考えすら思わない頃です。携帯写メは、ほぼなんだか分からないほどぼやけています。デジカメも今三の10万画素とか20万画素とか言っている始末です。フィルム撮影がまだまだ主流の頃でした。当時の撮影をする人がいなかったため、この釣りは口頭でしか語ることができません。とても残念です。私は、そのガラ携さえ持っていませんでした。あの必死なM氏、暴力的なファイトに40分近くたたかった哲の様子も弓削さんと私とその時の当事者の脳裏にしか焼き付いていません。今のようにゴープロがあればなあ、そう思ったりもします。その当時のことを弓削さんもよく覚えておりました。この日のことは、あの世でいつかお会いした時また語りあいたいと思います。ジギングとその夢に明け暮れた若き日の私と今の私よりかなり若い弓削さんの話です。

人情に厚い人

人情に厚い人。それは、一概にどこの国の人とは言える訳ではありせんし何処にもどの国の人でも人情味のある人は存在します。弓削さんは、その点に於いてもその一人でした。私が密に関わりがあった数年の間にも様々なことがありましたが、それ以降もたまに連絡を取っていました。実に2002年以降は、恐らく私よりももっと密に関わりがあった方の方がより理解されていることと思います。私も西国の出でありますので、義理人情に厚いことがなにかは理解しているつもりです。首都圏ですと、ほぼあり得ないことなのかもしれませんが、それはそれで日本一という大都会の産物であるので、致し方ないことだと思ったりします。実に都心は、あらゆる地方から上京してごちゃまぜになった大都会ですので、地方の方言なども使える場所もありません。いつの間にか私も限りなく標準語に近くなってしまいました。

人情味のある弓削さんでしたが、しれっと

「これやるわ。」

と物を置いて行ったことが何度もあります。

長男が生まれた時も、夜突然来られ、

「おう、長男の誕生祝いや。」

と言って電気毛布を置いてさっと帰られました。つくづくその何気ない心意気やしぐさに、義理人情に厚い人だと実感しました。少し恥ずかしがりやなところもありました。時に、人情に厚く熱い人ほど感情も豊かなものです。それは、時によって理不尽な好意に出た人には、静かなる暴動を起こしたものです。心の暴動は、20年後も忘れず私にあの時のことを昨日のようにお話しされていました。人は、理不尽な境遇や立場に一旦置かれればそれを忘れることはなかなかできません。忘れることなど到底できないのが人の心です。同じ勤め人の苦労は、かつての野麦峠の女工さんの無念にも似ています。姥捨て山や野麦峠の話が実話なのにも凍り付きましたが、その精神は今でも亡霊の如く生きているようでした。それもさらっと流される人になりたい。そう思う日々ですがそれは、凡人にはあり得ず聖人にしかできないことなのかもしれません。

ABU&MITCHELL

「アブ?ああ、まぁ最近はつかわへんなぁ。」

それを聞いたのも、90年代の話です。当時その理由を聞いてみました。70年代は、確かにアブ製品を使っていたと言っておられましたが、バスプロ時代にその話が上がったそうです。それは、アブがスポンサーになってくれるという話だったそうです。当時からするとオリムピックが総代理店時代かと思いますが、弓削さんはお断りして後輩を紹介したそうです。その後輩は、その後アブリールで個人名まで記載されて販売になりました、弓削さんは既にアブから興味が無くなっていたころの話だったそうです。

かつての弓削さん70年代愛用品

弓削さんは、90年代TOURNAMENT WISKER SSをいつも使っていましたが、私が同行する際に使っていたのは、今では化石となっているコレクターアイテムのABU Cardinal33、44、廉価版と呼ばれる40そして、C3、C4という80年代のアウトスプール化したオリムピックが発売している日本製のもの。それとまだアメリカ製であったPENN SPINFISHER4300SS、そしてぎりぎりオフランス製がまだ幾分残っていたミッチェルです。当時は、308、310とかつて最も日本で人気を二分した小型モデルと私がシーバスで使っていた300も既に香港製がメインでした。USドルで30ドルしていなかったと思います。それは、もはや過去の栄光ともいえない残光の時代品でした。それでも、12~14LbのANDEを使ってシーバスとやらは上がったものです。そんな私を見てか見てなかったか、弓削さんがとある日309Princeと409をもってこられました。

「もうつかわへんから、やるわぁ。」

そう言って置いていかれました。

「こんなんつかうより、ダイワつかいーな。」

まさにその通りでしたが、それでも33を出しては糸ヨレヨレ、そのまま更に使うとたまにもわっともつれにもつれてごわっと塊になってトラブルを起こしていました。撚れ始めるとカットして撚れていない部分からまた使うということを繰り返して使っていました。もちろんナイロンラインです。ヨレヨレとなった糸は、すぐにライントラブルを起こしました。おまけに33のスプールは、樹脂でできており、爆発という表現のスプール前側半分が割れて欠落することで有名でした。

それは、私も1度ありました。まさに悪夢です。

弓削さんがバスプロ時代に使っていたミッチェル

“いらん”と言って置いていってくれた

当然、他に譲ることなどできない

MITCHELL 309Prince&409

弓削さんから頂いたハイロー

もちろん新品で頂いたものだが台紙はどこかへ行ってしまった

ABU社のHI-LOは、その生産国まできっちりと記載してある

私が子供の頃は、それが何の意味か理解できていなかった

HELIN FLATFISHの話をした時のことその後

弓削さんが持参されたのは、JENSENのKWIKFISHだったがこのときもしれっと

これも未使用のまま

弓削さんが持って来られるのは、モノだけではありませんでした。

鮎は、いつも生きたまま突然持ってこられました。アユも本流のそれは大きいけれど、ケミカル臭にどうしても食が進まないことを告げると、支流のものを持ってきてくれたりもしました。本流鮎は、その臭いを飛ばすのに苦労しました。何とも言えない臭いが鼻について食することができませんでした。それで

弓削さんを家に招いて天茶にしましたが、油で臭いを飛ばすことにしましたが、それにも限界がありました。今思えば、衣でコートすると飛びにくいのかもしれません。となると素揚げになってしまいます。それもやった記憶がありますが、やはり少しケミカル臭は残っていたようです。しかし支流でのアユは、とても美味しく頂けました。今思えば単純に釣りとしては、大型化している本流の方がとても引きが強く楽しかったことでしょう。食すということを考えると、それを少し削ってのことになりますが、弓削さんはリクエスト通り支流の美味しいアユを釣ってこられました。

弓削さんとうちの長男と家内の4人で食事もしたことが明日のようです。単身赴任は、コーラと弁当ばかりになったことでししょう。その頃からかどうかわかりませんが、弓削さんおコーラ太りは加速していったように思えます。

弓削さんは、アユ釣りもかなりの凄腕と先にも述べましたが、当然ながらみせかけだけのマルチアングラーではありませんでした。その釣り幅と技術は、感服の一言でした。私もある程度は幅広くやっているつもりではありますが、弓削さんに比べるとその半分にも満たないかもしれません。弓削さんのアユのイメージは、その昔を知る方の中では常識のようでした。もちろん私もアユ釣りは、何度も誘われましたが当時はなぜか全く関心のない釣りの一つでした。経験すればよかったと後で思ってもみますが、私にとっては弓削さんが誘ってくれた時が最大最後のチャンスだったように思います。ここでも後の後悔先に立たずになりました。

今現在、小刻みに細分化しているルアーフィッシングを一纏めにしてかつエギング言うに及ばず、投げ、フライ、へら、タナゴ、磯上物、チヌ、など実に幅広く深いものだったようです。まさに昭和の時代から平成の細分化は、バブル経済の後押しもあったかと思いますが弓削さんはその渦中を乗り越えてこられました。まだまだ、日本4大メーカーと言われていた時代には、ダイワ、シマノ、リョービ、マミヤ(オリムピック)が存在していた時代です。バブル経済の恩恵の上にそれぞれ成り立っていたのでしょうけれど、90年代も後半になると既に明暗が分かれ始めてきたのか現存するダイワ精工とシマノのこの2社の商品展開には勢いがあり、他の2社は後退失速気味に感じました。それでも今現在からは考えられないほど幕張メッセの会場を2つに分けてまでの勢いはその栄光の頂点から陰りに以降した時代であったのかもしれません。

時に昭和時代の一時、弓削さんが勤めていたフィシングサロン心斎橋ももう2015年に閉店したようでした。もう四半世紀以上も前になりますが、弓削さんと何度か足を運んだことがあります。時代は、その後量販店とネット通販の時代に移行していったのは誰もが知るところです。それから20年以上も経つと町の釣具屋さんと呼ばれるお店は、それらにことごとく駆逐されてしまい、もうかなり減っている時代になりました。そんな時代を弓削さんは、昭和、平成、令和とそのスピードは年齢と共にゆっくりになっていったかもしれませんが、その3時代を駆け足で釣りをしてきたようです。まさに弓削さんは、釣り業界の渡世人な感じでした。

戦い終わって

弓削和夫氏に捧ぐ

人は、人である限りその人生の終わりを迎えなければなりません。その人生もその人なりの時間と空間がありますがそれはまたまちまちで、誰一人として同じものはありません。長く生きたからといって、それが素晴らしい人生とは限りません。今現在の我が国では超高齢社会と言われる先進国の中でも特出している国の1つであることは誰もが周知のことです。長く生きて、長く裕福に暮らしたとしても果してその人生が幸福であったのかどうかを聞くと、大半の人がその命を終える直前までもっと生きたいと思うことでしょう。それは、その先の行方が全く分からないからからなのでしょうか?それとも、あの世でももしかしたら、地獄に行ってしまうかもしれないと思っているのでしょうか?また、あの世がないという人は、我が国にもある一定層存在するとは思いますが、そうなると永遠なる闇も感覚もなにもない。そう考えてしまうと、とても恐ろしく怖いことに思えます。死んだら終わりなのでその感覚という概念すらない。まさに永遠の闇です。いや闇という感覚も存在しないのです。永遠なる無と表現した方が良いのでしょうか。そうなると無からは、無しか生じないのでそれを考えても恐怖です。だから人は、死ぬその直前までそれを考えないようにしているのかもしれません。しかしながら、私はそう思いません。いや思いたくないのです。

生きることの証。即ち他人との縁と繋がりとその思い。それがその後も語られ、永年に残っているかもしれないと考えるとその証はあって欲しいものです。その語り合いが、あの世でもできたらいいな。そう思います。いや希望します。

弓削さんの人生は、弓削さんにしか分からないものですが、私と5年近く一緒に仕事をして、一緒にあちらこちらとそのモスグリーンのデリカ4WDで走り周りました。釣りと言っても、時に移動の方がはるかに長い場合も多々あり、途中で寝落ちしながらも走り続けました。愛車は軽油を満タンにして、お腹もコーラで満タンにして。まさに弓削さんは、走りつづけないと死んでしまう回遊魚のようでした。

きっとまたあの世で竿を一緒に振ることができる日があることを心より願います。そしてあの世でも相手になる魚が居て欲しいと思います。あぁ、でも極楽浄土と言うのは、そもそも殺生も争いもない平穏で平和が永遠に続くところでしたね。すると、釣なんて命を弄ぶ釣りなどは、行われていないかもしれませんね。それはそれでちょっと寂しい気がしますが、それは永遠なる幸福とは比較にならないのでそちらを優先しましょうか。

弓削さん、かつてのつたない若い後輩の私にとても親切かつ熱心にご指導して頂き本当にありがとうございました。

なんの恩返しもできませんでした。それを私の後輩に相続させることが恩返しと心得てこの世知辛い世の中をあと幾らかの残された時間を生きていきたいと思います。

もっと早くこれを書きあげるつもりではありましたが、それも1ヶ月以上が経ってしまいました。それもお詫びもうしあげます。

乱筆乱文大変失礼致します。

安らかにお眠りください。

2023年3月7日

釣竿工房

月 代表 平野 元紀拝

楽園の終焉-番外編-AFTCO FISHING GEAR ― 2022年05月04日 17:16

楽園の終焉ⅠⅡⅢ-番外編

AFTCO Legendとは

Support Gear

釣人には必須であるが、未だ完成形ではないのか

3代目の(上)インドネシア製のグローブと(下)ベトナム製

AFTCO

アフコ【AFTCO】と聞いてすぐにピンとくる方は、既に往年または、現役のビッグゲーマーだと思います。それだけこのアフコ社は、世界中の多くのリアルビックゲーマーを支えてきたのは間違いないでしょう。それは、最早伝説級かもしれません。既にその最右翼とも言われた伝説FIN-NOR社が身売りに身売りを重ねた挙句、最早その名声も過去のものとなってしまったのは、誠に遺憾ではあります。2021年現在もPURE FISHING傘下にてブランドだけは生きているようですが、私の主観からすると、最早亡霊に過ぎないと言っても過言ではない感じです。それは多くの欧米のマニファクチャー(メーカー)やそのブランドが辿った道でもあります。これは何百年もそののれんを維持している日本の企業からすると考えられないことではありますが、それも米国流の商売からするとブランド買いというのは日常のことです。

1958年創業のその老舗メーカーは、そんな現在(2021年)でもAFTCOは、未だオリジナル釣具製品も生産しているようです。どちらかというと今のイメージは、アウトドア、アパレル色がかなり濃いですが、いずれにしてもその継続は、米国メーカーとしてはかなり珍しいことかと思います。

詳細やその歴史に於いては細かく公式サイト等に記載されていますのでご興味のある方は、調べてみてください。ここではその詳細について触れません。

世界のビックゲーマーを魅了してきた、

アフコフィッシングギア

同社の後の功績は偉大である

米国製のアフコギア

師匠とアフコ創業者のMILT SHEDD氏は旧知の仲だった

恐らく初代グローブだったと思う(2008年頃の筆者)

(画素荒くすみません当時のデジカメです)

2009年のグローブとブレイドのシャツとイソンボ

そんなアフコのアイテムの中でもここ20数年は、アパレルを多くリリースするようになりました。その中でも私が一番多用しているものが、グローブです。

ここは、釣人にとっても他のアウドドアスポーツ、レジャーと同様に重要なアイテムですが、多くの人がなかなか迷うところです。私が思うところ、これが一番というギアではないかと思っています。そんなこのアフコグローブの中でも、最も長年愛用してきたのがLONG RANGEの方です。恐らく2007年くらいから使っているのではないでしょうか。恐らくですがそこは明確な記憶がありません。

2009年のグローブとイソマグロ

先輩が格闘の末手中に収めたそのレコード

ナイロンラインが、もうこれでもかというくらい伸びてしまい、それがぐちゃぐちゃになって刷れ傷だらけである

それは、その激しさを物語っている

2010年のグローブ

この時点で何代目かは忘れたが、マジックテープは剥がれかけの様子である

ロングレンジタイプは、親指から人差し指にかけて当て布があり、これがかなり強い

と同時に縫い目がそれなりにあるし、その分はその肉厚もあってかやや硬めである

アフコグローブ歴もそれなりに重ねていくと、しばしば後輩からそのAFTCOのグローブとその釣りとのコンビは、(コーディネート)なんとも私らしいと言われます。しかしながら、そもそもAFTCOのグローブを使っている人が我が国では殆ど見かけないばかりか、販売すら殆ど見かけません。更に小物釣りとしばしば写っているそのグローブと私をみて、いつもかの後輩からは指摘されます。それもまた事実みたいなので受け入れています。国産あるいは、国産メーカーにはこのような製品は今のところ見当たりません。それは今後もおそらく無さそうです。それも致し方ありません。ただただ流れを受け入れるだけです。

指摘対象のグローブとギア

見る人が見ると、時代もバラバラだし、そのジャンルに拘る日本人には、とても滑稽に見えるらしいがそれもいいだろう

他人は、それほど他人のことやそのギアのことがきにならないらしい

そう思って久し振りに某大手がリリースするジギンググローブなるものを使ってみましたが、サーフからのキャスティングを行うこと3日目で駄目になってしまいました。流石に3日で駄目になると割に合わない気がします。それなりの価格であることを考えると甚だ疑問に思えましした。個人的には、せめて週一ペースの釣でも1年は使いたいと思います。そこにはその価格とは少しズレのある大陸製とあります。そう考えるとまぁベストとはいえませんが、AFTCOのSHORT PUMPとそのLONG RANGEの2 種のこれらは、十二分に持ちこたえています。よって、ここ13年前後のお気にいりです。本編の楽園の終焉-バリ遠征でもこれをほぼ主に使用しています。それは、Ⅰ Ⅱ Ⅲでも継続して使っています。今のところ私の釣では、これがベターに思えます。それは、磯場でも珊瑚岩を掴みながらの移動でもとても楽で手の保護も一般のジギング、キャステンググローブではお話しにならないほど耐久性がありました。それは、ちょっと褒めすぎなんじゃない?という気がする方もいらっしゃるとは思いますが、今のところ私の釣でのベターな選択です。他には何がありますか?と言われれば、FISHERMAN社のグローブかと思います。ここではFISERMANのグローブについては省略しますが、それまで私のグローブは、これ一択でした。今でもかなり完成度の高い国産メーカーの国産グローブだと思います。それまでの日本の釣ではルアー専用キャステンググローブなど見たことがありませんでした。PEラインを用いたキャスティングが同社によって開拓されてきたこともあり、GTの釣にはこのグローブ一択だったと思います。それも、2021年現在となっては、多種多用、ピンキリの時代です。

私の使用する2021年現在のグローブは、4代目になります。私と多くの釣に付き合ってくれたこのグローブにさえ感謝しかありません。もちろん、このベトナム製のものが完璧であるとはとても言い難いですが、メンテや工夫で使ってきました。それですでに5代目が必要になってきましたが、予備にとっておいた5代目になる筈だったグローブは、末っ子に渡しました。

このグローブの欠点もいくつかありますが、本体の劣化よりマジックテープの欠損が早いことや、おろしたてですと、フィット感がかなり悪いようです。

先輩に使ってもらいましたが、その縫い目が当たって痛いと言うご意見も聞きました。靴等もそうですが、やはり手に馴染むまでは、違和感もあるかもしれませんね。それと、このグローブに限らずすべてに言えることですが、一度水や魚、餌に触れてから、放置しますとそれはもう強烈な異臭を放ちます。これには皆さん共通の悩みです。釣りから帰ると真っ先にやることといえば、グローブの洗濯、洗浄です。長い遠征に於いては、翌日生乾きのまま使用することも多々あるので可能であれば予備もあったらいいと思います。

カットしされている指先部分の処理も完璧とは言えないが、まあ及第点

前述した通りBIG GAMEと言えばAFTCOでしたが、その名声も時代と共に劣化を逃れることもなく我が国の多くの釣人は、その名前さえ知らない人も多いことでしょう。それだけ、時代の流れは、大きく更に多くの分枝流を拡張させているのかもしれませんね。

2013年のこのグローブ

スタンダップギアとの相性は良い

国内では、その釣り方は受け入れられず、変わってスタンディングまたは、電動スタンディングへと市民権を得た

ここは、釣りをよりスポーツとして認識するか、娯楽や漁に近いものと認識するかという国民性もあるとおもう

酷使されることにもいとわない

2014年末頃のグローブ

魚の粘液を吸う

強力なスパインを持つ硬骨魚類に触れると負傷が多く付きまとう2016年当時

SHORT

PUMP GLOVE

こちらの方が更に使い易いとは思うが、それは造りがLONG RANGEよりライトなこともあるかと思う

磯の上で格闘するグローブ

磯-ISOそれは、ロックショアではない

アフコのグローブと世界を巡りたい

海へお帰りいただく

AFTCOその名声が朽ち果てるまで

REAL BIG GAMER

あと何代つづくのだろうか

2022年5月4日

楽園の終焉ⅠⅡⅢ-番外編-終わり

楽園の終焉Ⅲ番外編タリスマン3 ― 2022年04月23日 08:24

それでも安定?のタリスマン

大陸からやって来たそのリールは、

我が国の高級リールを脅かすのだろうか

何度も旅を共にしてきたリールと言うのは、もはや盟友と言っても過言ではない

生産国で区別される謂れはないが、背負うものが少し違うのだろうか

初期型:左と後期型:右

石井氏所蔵

このリールでロウニンアジをキャッチしてきた

それは、まぎれもない事実である

当時のTICA JAPANの話では、

NZにて超大型のヒラマサや、国内でもキハダキャッチの情報は上がっていたとのことだった

初期型は、当時の国内法人の回答によるとステンレスメインギアと聞いていた

後期型は、ブラスに変更されているとのことだが真相は

こだわりなのか、形だけなのかはわからないがシリアルナンバー入りであった

なんとも、惜しいリールである

後期型:メインギアの変更及び価格の大幅値上げ

T-BARノブから国内市場は、ラウンド型へ変更された

厳重に梱包されていた

一見高級機種みたいである

その後のギアボックス確認

やはりとても気になってギアボックス内を比較することにしたが

後期型は、所有していないのでI氏にお願いしておいたところ早速回答が画像と共に帰ってきた。

あれ?

初期型のギアボックス内

メインギアはステンレスだった

後期型

あれ?ステンレス?

後期型は、お決まりの穴あけで軽量化している

しかしながら、どうみても真鍮にはみえない

TICA JAPANの最初で最後の名品?

だった、のかもしれない・・・・・・

更なる進化を期待したのではあるが・・・・・・

それもかなわぬ夢だったようである

ロウニンアジを浮かせるI氏とタリスマン

それより以前に購入したと思うSPINFOCUS GJ2500R/M

未だ現役であるが、現在は多用していない。

同価格帯の他メーカーよりは優秀だった

(2008年頃)

同じく同社のSPINFOCUS2500(左)

末っ子が小学生の頃買い与えたものであるが、万能に使って既に使える状態ではない

それでも、コバスからキス、ササノハ等々を釣りあげながらも数年持ち応えた当時としては及第点と思う

そのお守りリール(TALISMAN-TG8000H)

と上がったロウニンアジ

確かにお守にはなったのかと思うけれど

その後我が国でTICAが復活したという話は聞いていない。

2010年当時発売価格\19,800のリールとしては、なかなか優秀だったと思う

高額なスペアスプール

多くのメーカーがパーツは割高ではあるが、まさかの本体29,800円でスペア付きとするとかなり割高感がある

折角のシリアル入りも国内法人が無い現在は全く無意味である

その後の国内法人

それから、すぐにHPは全く更新されなくなり、営業窓口も消えていったようです。倒産したとの連絡もなく、連絡も取れなくなりました。電話ももちろんつながらなくなりました。2022年3月現在、その痕跡すらなくなってしまったことになります。

国によっては、まだ発売も生産もされているらしいですが、我が国なら忘れ去られて数年以上も経過しています。国内で10年は頑張ってきた会社であったことは、今でも私の記憶に残っています。師匠と同社社長は、知り合いでした。2004年だったか5年だったかもう覚えていませんがまたひとつ生まれては消え、また生まれるのでしょうか。多くのアジアメーカー特に台湾発祥の会社に於いては、旧D社の影響を多分に受けていると思います。

同社もそうだったように聞いています。かつての日本メーカーが欧米のほぼコピーから始めたことから考えてみても、時代が流れてシフトして行くのも当然の流れと言えばそうなります。それは、竿もそうだと思います。

その後の2022年3月中旬時点で簡単に調べてみると、まだ国際市場では営業を続けている様子です。

お守り

世界のどこかで生き残ってどうか消えないで欲しい。

楽園の終焉Ⅲ後編番外編 TICA TALIAMAN

2022年4月16日加筆

おわり

楽園の終焉Ⅲ-番外編タリスマン2 ― 2022年04月12日 16:33

直ぐに折れてしまった鳴きバネ部パーツ

幸い当時は、修理部品として購入できた。(2013年同時)

あっさりと。

そこは、検討の余地ありなのと、スプールに穴を空けてスクリューネジを入れているところには、潮が溜まり、結晶化して、すぐに腐食に繋がった。またそのスプールのアノダイズ加工(アルマイト処理)も今一なのか、すぐに電蝕を起こし腐食していった。そこも少しばかりいやかなり残念なところだった。いやはや真に残念である。惜しい、の一言に尽きる。

このリールでは、浪人鯵の15~30㎏超えを5~6本獲ったと思うが、ギア内部はまだどこもおかしくない。これで当時本体19800円のリールとしては、サブ機として十分に威力を発揮したのかもしれない。それにしても業界のチャレンジャーであった事については、評価したいと思う。このTICAについても多少のストーリーがあるが、2018年時点においてメーカー存続しているので今後の動向を見守りたい。

2011年購入当時の撮影2

2011年購入当時の撮影3

2011年購入当時の撮影4

タリスマンTG8000でGTを掛けるI氏と、

ブレイド製ロッドベルト

ブレイド社の全盛期も90年代に思える

あれだけ市場を寡占していたが、今となっては知らない若者も多いらしい

案外と言っては、開発者に失礼に思うがGTでもいける

2011小楽園-ライトタックルでも使用したその結果

それなりに高負荷にも耐える

少し無理を押し込んだようなデザインも、味と言えば味?なのかも・・しれない

さらに高負荷に耐えるTALISMAN

大陸からやって来たそのリールは、

我が国の高級リールを脅かすのだろうか

何度も旅を共にしてきたリールと言うのは、もはや盟友と言っても過言ではない

生産国で区別される謂れはないが、背負うものが少し違うのだろうか

さらに高負荷に耐えるTALISMAN

楽園の終焉Ⅲ-番外編タリスマン1 ― 2022年03月18日 16:44

すみません。

世界を巡る情勢も明るい兆しは少し遠いのか近いのかは全く解りませんが、本当の平和というのは言葉だけ一人歩きしている気もしないでもありません。先の大戦以来戦争を経験していない我が国は、平和ボケと言われて50年以上経つのかと思うと世界ではいまだ武力ですべてを解決しようとする国があることを再認識しました。この時点で私も平和ボケの一人と言われても何も言えないと思いました。まだまだ、武力で制圧しようとする国が1国でもある限り、また核の脅威をチラつかせて脅してくる国がある限りは、武装解除なんていうことはなさそうです。

楽園の終焉Ⅲ-番外編

TICA TALISMAN-TG8000H

END OF PALADICE Ⅲ-SPIN OFF

GT in Bali 2013-TICA TALISMAN-TG

案外とおしゃれなデザインのスプール

主観的に嫌いではない

バリ洋上に映えるお守りタリスマン

この激流の中でも使用した

大陸製と言うだけで当時は、格下の更に下に見られる運命だったこのリール。しかしながら、国内市場でも多くの名だたるメーカー品の大半がこの2013年現在、大陸製なのが現状である。それは、自力(自国製)か他力(他国製)かの違いにもとれるが、TICAは元々台湾の会社だったらしい。(1965年創業とかなり歴史は古く2004年にTICA JAPAN が設立されたらしい)

2011年購入当時の撮影1(画質も当時のまま)

この頃は、筆者も半信半疑だった

2004年頃から突如として国内市場にも表れたメーカーえある。

さほど私は、注視はしていなかったが、少しだけ気にはなってはいた。その中でも更に気になった機種は、トーラスと言う名前だった。国内でも売り出されているものの、まだまだ使う気もおきなかった頃だった。

それから更に数年後には、国内最大級のフィッシングショーにもブースを出すようになった。時代が傾きかけているのかもしれない?とも思えなかったが、それでも年々その期待度は上がっていった。そのピークは、2010年くらいだったようにも思える。

その時、当時の担当と話をする機会があった。

「今、SW大型魚対象魚用に耐えうるスピニングリールを開発中です。」

とのことで、そこは楽しみに待つことにした。

それからまた、少し経ったそんなある日のこと、TALISMANなるリールが突然発売されたのである。TALISMAN=お守りとか魔除けという意味になるらしい。そのスペックは、間違いなく当時の国産高級大型SWクラスのリールに近いものであったが、それを信頼するには無理があったように思えた。(最大ドラグ30㎏)

何せ当時このリールの価格は、定価本体19,800円で売られていたからである。そうなれば、おのずと使ってみたくなる性分ゆえ即予約し購入した。

発売最初は、異例の順番待ちであったようだ。近年国産メーカーでも順番待ちなんてそう無かったし、業界下降気味の流れだったように思える。そんな状況の中の一瞬ではあったが、当時の注目度は目を引くものがあったのだろう。それだけ異質だった存在である。しかも、これまた異例のシリアルNo入りで高級風な紙箱で型抜きのパッキンも専用に梱包されて、まさに超国産上位機種もびっくり高級品風な感じだった。これには多少なりとも大手2社は、目障りに映ったに違いない。当時は、この価格帯でGTクラスは見当たらない時代だったからである。もちろん、製作しようと思えば彼らにはそれができたのは容易に想像がつく。

それからまた数年後の後期モデルは、スペアスプールが標準装備されて、ハンドルがTバーからラウンドタイプに変更された。また、メインギアはステンレスからブラスに変更された。(らしい)コストや精度の問題だろうか。それと同時に価格も29800円前後と大幅値上げされた。いきなりの1万円のアップである。

当時の担当者曰く、元々19,800円という価格は、お試し価格ということで、本来は29,800円ということらしい。まあそれでも脅威の価格には変わらないのだけれども。

それもつかの間、その事情の詳細は判らないが、国内市場から徐々にその姿を消していった。タリスマンであるのに・・・・・お守りの役目をとっくに終えてしまったのか?いつもの寂しい感じは、その終焉に近いのと吾しかなさそうだった。

さて、ユーザーが最も気になる使用間だが、トップでのダイビングペンシル、ポッパー釣りに於いては、そうストレスを感じ無かった。それでも、ストライクプロマグナムミノ―フローティング20㎝のリトリーブは、そのリップの抵抗からか若干重たい気がしたが、それはおそらくこの無理やり押し込んだボディの中に入っているギアの大きさもあると思う。なんともこの8000番に至っては、大き目のスプールやローター部分の大きさなのに、実にコンパクトなギアボックスな構成だった。しかも、汎用に近い中途半端なデザインになっている。もっと冴えない部分は、ハンドルキャップが安っぽいプラスチックであったことである。しかし、最初から予備キャップが付いていたのは確信犯なところもあったと思う。

極限のコストダウンなのか安物プラキャップ

(それもサービスのつもりなのかは判らないが)後期モデルに関してもここは変わる事は無かった。(No68 ハンドルスクリューキャップ)そこらへんが安っぽい、あるいは廉価と言われても致し方ないところだと思った。

当時は1個数円にとも言えそうな、かなり汎用的に使っていたとおもわれるプラキャップだが、シルバー塗装が更にちゃちさを増幅させた。ここも金属で仕上げるか、耐久性のあるカーボン樹脂等で仕上げて欲しかったと思った。そこが少し気になり、直接同社日本法人に問い合わせしてみた。その回答は、‟コストカット“の一言だったが、量産であれば金属キャップは不可能ではないし、そうコスト高ではないと思われる。そこは、国内大手メーカーも何時からか樹脂製が大半であることからも、そこまでこのパーツを指摘することもなかろうが、TICA社渾身の高級機種と名乗るならば・・・としてもご理解頂きたい。

また最大ドラグ値は、異例の30㎏と書いてある。もちろん最大なので実用値は、半分以下とみる(理解する)のが正しいと思う。多少オーバースペックに書いてあるのが常かもしれないけれど、実用ドラグはやはり記載した方が良いだろうが、それでも最大値30㎏の半分を実用15㎏としてもそれは、もう脅威のドラグ負荷値である。実際、GTに於いて初期設定7~7.5㎏で最後の締め上げを最大13.5㎏近く絞って竿を絞りこんでみたが、破損個所は無かった。その動きは、今では珍しい湿式のドラグで90年代のDAIWAを彷彿とさせる。ドラグ関係については、及第点であったがその鳴きバネは、遠征から帰って保管後に再びドラグ負荷をかけてスプールを逆転させると即折れた。何とも悲しかったのを覚えている。

楽園の終焉Ⅲ-15 ― 2021年06月15日 14:00

つきまろでんせつ うきまろのゆめ-16おまけ ― 2021年02月24日 17:45

かつての伝説?

この疑似餌は、伝説なのか?

JAPAN SPECIAL 日本限定カラー

これだけジャパンスペシャルがあると壮観であるのは私だけだろうか。海外には決してないこのカラーリングは、とても楽しいものだったが今後そんなこともないのかと思うと、少し寂しくもある

こんな多彩なカラーが出てくることも2度とないのだろうか

そうと思うと・・かなり・・寂しくもあるけれど、それも時代の流れかと思う

大英帝国さえ餌になるのか?

かつての大国をも襲う日本の大和魂

こちらは、現行でもあるオリジナルカラー

BAZZ PLUG(右下2段)でもトライしてみたが、圧倒的かつ絶望的なフッキングしなさに愕然としたが、もちろん対策はあるだろうけれど・・。あとシャフトがすぐに曲がってしまうのもこの釣りにはあまり向かないのかもしれない

夕マズメに出た06フロッグホワイトベリーでの1本

クラッシックカラーの一つである

ジョイントでトライする

ロストは、圧倒的にジョイントが多かったのだが水深ギリギリのところを引くとよく根が掛かりした

浅瀬では、オリジナルの方が向いているようだ

真夏の1本は、ジョイント07フロッグイエローベリー

これもクラッシックカラーと思う

この釣りにはまさにその色は人間の視覚に訴えるのみ

彼らには、関係ない

かつての名機ABU MATIC セミモダンモデルの170iと並ぶ60㎝オーバー

一度きりしかない、黄金ナマズ

背中が黄色っぽいナマズで腹が黒いとても珍しい個体だった

春先の1本だったが、まさに春の夢のごとし

これもおそらく何度かあるだとうと思ったが、以降アルビノっぽい個体は、ブチ色の数本以外一度も釣れなかった

あろうことか、その画像も紛失してしまった

探し出した挙句この3画像だけである

今でも悔やまれる

しかし何度みても面白いお腹と背中が反対にみえる

とても面白い個体だった

なぜかジッターバグ特集になってしまったが

どのカラーでも関係なく、バイトした

当然ながら、そのカラーバリエーションで人間の方が釣られてしまう

OFT社特注のJITTERBUG

ジョイントタイプでダブルフックであったが、これは更に掛かりが悪かった

何度もバイトに持ち込んだが、針がかりは問題であった

なんとかフックを換えてのキャッチ

フックは、バーブレスのトレブルに換えたが、やっと掛かった

筆者が通う場所は、圧倒的に流れのある河川が多い

ウィードエリアは、殆どないこともあるが、ウィードエリアでトライすると、すこぶる掛かりが悪かった。

その歯は、細かいながらも鋭く、何列にもわたって生えているが、咥えた獲物を逃がさないようにちゃんと内側へ反っている

その昔(2015年)子供と製作した骨格標本

鋭い歯が無数に生えていて獲物を逃がさないようになっている

OFT社最後のオリジナルジッターバグ

これを最後に同社は長き歴史に終止符を打った

昭和時代から憧れのOFTカタログは厚かったし熱かった

そして子供達を熱くしたと思う

また昭和が終わったのは、真に残念である

子供の頃の楽しさを忘れないで

あそびごころ・・永遠に

MOON STARGAZER .Jrとつきまろッド

つきまろもその本体を上回るパーツで生まれ変わったが

それが、幸せなのかどうかは分からない

つきまろのゆめ

さて、今回は、これで終わりにします。

番外編として、うきまろッド&リールの分解と再生改造そして、実釣としてきましたが、思えば初めてジッターバグなる疑似餌を購入したのがもう40年前になります。一重に40年って、人生の半分近くかそれ以上です。その間にも多くの事柄が積み重なっていったのではないかと思うと、人生を一体なんの為に生きて来たのかと思ったりしてみます。世界がまだコロナ禍であると思うとそれも誰が予想できたでしょうか?そう思うと、ついこの間まで少年だった人間もいいおじさんになっていました。疑似餌釣りは、魅力的で楽しいものです、いや他の釣もそれは大変面白いものです。それをその昔は釣り道楽と言ったのでしょうけれど、現在の釣は果してどうなのでしょう。

40年が経過すると、道具は各段に進歩しました。ひときわ釣り糸とリールそれは、目まぐるしいものです。PEラインが当たり前の2021年ですが、私が釣りを始めたころはそんな存在はありませんでした。また、1992年当時はそのPEラインを鈴木師匠から薦められた当時、他の釣人は全く知りませんでした。むしろ怪訝な顔で不思議そうに見られたものです。PEラインをキャステングに使うなど到底今からは考えられないことでした。このPEラインに合わせてすべての道具が進歩してゆきました。それでも、他の主力工業と比較した場合、雲泥の差かもしれません。

私に残された時間はそう多くなないと最近悟るようになりました。

皆さん、未来はどうなっているか、あるいはどうあって欲しいか考えて見られたらどうでしょうか。そんな提案などこんな釣りのブログでは、受け入れられないことなのでしょうかね。

そんなことも、自分がまず釣りたいという魚捕獲優先欲が一番にある間は、それも見えないのかもしれませんが、釣りはそんなことも考えることができる特異な趣味の世界でもあるのかもしれませんね。

世界中を釣り歩いてみたい。そんなことも何時かの未来には実現できる人が、多く出てくるのかもしれません。

釣りはいいものです。

つきまろと菱備のコンボは、

まさかの世代錯誤

電磁誘導ブレーキとV型スプールは昭和のゆめ

広島のゆめの会社でもあった

ゆめのリール?

電磁誘導ブレーキは、昭和のコンバトラーVを連想してしまう

広島(日本)が誇る高性能リールと言えるだろう、きっとそうあってほしい

ゆめよ、さめないで

あの少年のときのゆめ

それは永遠に覚めないでほしい

祈幸釣

2021年2月吉日

その2が更新される?まで・・・おわり