つきまろでんせつ うきまろのゆめ―10 ― 2020年12月02日 17:46

個人的には、ほんと今年は、ただただ自粛の年だったような気がします。

そんな中、昭和の夢が消えていきました。

気を持ち直して移動することにします。

夕マズメの時間が終わりに近づいて、日が暮れてゆくのでした。疑似餌にケミホタルという発光パイプを取り付けます。これがないと夜は全くルアーがどこを通過しているのかわかりません。このケミホタル搭載ジッターバグのお蔭で夜釣が画期的に面白くなりました。更にケミホルダーと言う専用パーツのお蔭でそれも更に良くなりました。それ以前は、直貼りタイプのものでした。これが、ほんとのホタルを誘います。とても不思議ですが、人工的光とホタルの放つ光と交互に目に入ってきます。20分程投げ続けましたが、どうも掛かりません。少し元々ない気合が更にだれてきました。

そろそろ彼らの活動時間なのですが。果してヤツは出てくれるのでしょうか。プッシュボタンを押すと“カチン”というピンが格納される金属音が何ともいえないです。それは、スピンキャストマニアなら誰もが経験することです。約18gのジッターバグは、いい感じで竿にウエイトが乗ってきます。前に弾きだす感じで投げると、良い感じで飛んでいきます。結構ライナーっぽいキャストもできてなかなかよい感じです。子供の頃をまた思い出してしまいそうになります。なぜかこのシェイプとデザインが物凄く好きでした。恐らく近未来的なところ?のデザインに惹かれていったのかもしれません。サンダーバードがめちゃかっこいいと思ったころですから。ここら辺が既に中高年親父の発想です。

ルアーが着水と同時にハンドルを回すと、パチンという金属音がしてオートマチックにピンが出てきて糸を拾います。回すと直ぐに巻き取れるようになる、半オートな仕組みのリールです。それは、現在のベイトキャスティングリールでは当たり前ですが、スピンキャストリールにも同じ使い方で直ぐに巻き取れるシステムになっています。(もちろん構造が違いますが)

また、この不朽の名作疑似餌は、素晴らしいアクションで、水面を叩いてきます。甘いポコポコという空気を噛んだサウンドがなんともいえません。結局のところこの特徴的なカップが無ければこの独特のアクションとサウンドは得られません。現代のルアーは、改良されてより釣り易くとても品質も良いですが、それでも元祖あってのことです。素晴らしい、の一言に尽きます。これは、裏切ることはありません。こんなルアーはそう多くないと思います。少し残念なところといえば、その生産国が大陸に移り、その作りの雑さを感じます。これだけはどうしようもありませんが、一体どのように生産されているのでしょうか。とても気になりますが、その工場内を見る事はできませんので解りません。まさかとはおもいますが、これまた辛い労働環境を強いられているのかもしれないと思うと、遊び道具に影が落ちてきそうです。そうでないことを祈るばかりです。大陸は、共産主義が基本なのに、経済は一部資本主義に近いところもありますのでそれが大きな矛盾といえば矛盾ですけれど。

さて、夕暮れが過ぎようとしています。既に太陽は、すっかり沈んでいます。目視でぎりぎり見えるか見えないかの時間帯です。ルアーはその背中に背負ったケミライトだけが頼みです。それもトワイライトでは、良くみえません。そんな表現を私の父は、夜明けのガス灯といいました。そのガス灯なるものは、私が既にもの心ついた時にはみたことがありませんので、何とも解りにくい表現でした。

本流の流れが岩や、僅かな落差で、水音をつくり、なんとも暑い夏には心地よいです。その音に交じってあのカチッという金属音だけが耳に残ります。これが、時々邪魔をしてくる、蚊や蚋が居なければもっといい感じの夕マズメです。

20分程キャストを繰り返してみますが、反応はありません。今日はもう駄目かな。とおもいつつ、日没ギリギリの中、月まろは、仕事をこなして行きます。いつも夜になるとおそらく付いているであろう、スポットへギリギリのキャストをします。

着水音が聞こえたあと、リールを巻きますが、比較的流れの弱るギリギリのラインを月まろの竿先で疑似餌を左右に動かしてみます。一体これが、カエルに思えるのか、この音がそのカエルに近いのか彼らに聞いてみないことには解りませんが、餌と認識できる音なのでしょう。

私には、自然界に発生する餌の音にはまったく聞こえませんし思えません。そもそもポコポコ音を立てて泳ぐカエルなど一度もみたことがありませんから・・・。強いて言えば、丘から水に飛び込む音は、ルアーの着水音に近いのかもしれませんがそれも、魚に聞いてみないとわからないし、聞いても答えてくれる筈もなく。

その捕食音は、パコーンという疑音としていつも例えられるのですが、それは、突如水飛沫を上げてヤツが襲いかかります。流れの音と、うきまろリールからでるカチカチという小さな巻き取り音の他に、思わず「のった!!」という私の声と、その豪快な捕食音とその水飛沫の弾ける音が何とも心臓を高鳴らせます。この釣りの一番面白いところでもあるでしょう。

竿がしっかりと胴に入ったところで合わせます。といいながらも、往々にして早合わせしてしまうことも多々あります。そんな時はもちろん針掛かりしません。また、一呼吸置いて竿に重みが乗ってから合わせたとしても掛かっていないことも多々あります。(針が掛かりさせるための動作が入ってきます。これを釣ではアワセといいますがそれも今更私が言うことでもなさそうです)はたまた、しっかりと重みが乗ったあと、ガツガツと竿を曲げてその暴れる魚を竿が捉えても、すぐに外れてしまうこともしばしば。それもこれも一切合切含めてこの釣りが面白いと感じるところではあります。それも相手が存在して成り立つことなので、彼らが住める環境がまだ残っているだけでも良いことだとしましょう。

野生の生き物は、環境が崩れると一気にその生息数を減らしていくことも多くあり、その先は絶滅へのカウントダウンでもあります。それだけ人間がつくる環境は、彼らにとって脅威となる場合も多く存在することを忘れてはならないと思ったりします。一方で我々は、この今の自然環境の前に成すすべもないことがあまりも多くあります。

一気に竿を絞り込む

しっかりと曲がり込み胴に乗ってくる感じは、好印象を与えるブランクである

ちゃんとガイド位置を設定すれば、それなりにいい竿?ではないかと思う。

しかしながら、それは経験者でないとても難しいこと(現実的ではないこと)になるかと思う。

竿に重みが乗ってくると、その先に魚が付いていることは明確になってきます。生命感のある首振りが更に小さな興奮を増幅させて行きます。それが釣りの面白さの一つでもあると思いますが、多くの子供達にもそれを感じて欲しいとおもいます。自然は、常に共にあるという感覚とは少し違う生命感を感じとることができるかもしれません。それは、更にその先の大切なものへと繋がるかもしれません。どうぞ子供達の中にそれが伝わることができるなら、それは大切な情的資源になるかもしれませんね。そこは経験のみで理屈ではない部分も大きいとはおもいます。うちの子が小さい頃理屈ではない楽しさと興奮を抱いていたことをおもいだします。次の日釣りに行くとなると全く寝られないほど興奮していた頃を思い出しました。生命感、躍動感のある野生の抵抗というのは、それを仕留めたいという本能が呼び覚まされたような気がします。

よい感じで竿を叩く感じが伝わる

その曲がりは素直で違和感がないように思える。但し、ガイドは変更が必要かと思う。活かすも殺すもという感じになるがそこは致し方ないところである。

首振りと抵抗を竿で吸収しながら、ついついいつもの感覚でリールを巻いてしまう自分がそこにいました。何回かハンドルを回して、はっと気がつきました。「これは、スピンキャストリールなのだ。」と・・・。ハンドルを回しても全く巻き取れる感じがしません・・。そうです。このリールの特徴の一つでもある、圧倒的な非力さです。それは、スピニングリールの感覚さえ、忘れさせられるほどの非力さでもあります。かといって、もともと高性能ドラグとは無縁のスムーズさは、締めすぎると糸切れに繋がってしまう、今流行の言葉で言うとフルロックという言葉なのでしょうが、なんともそこは危険なリールでもあります。それを補うようにABU社のマチックには、シンクロドラグと言うシステムを搭載しているものがあります。それはとても優秀であるとおもいました。

ベイトキャスティングリールの巻き取り感覚から、一気にスピンキャストリールの感覚に戻して対応します。それはそれで楽しいものです。それも釣りの楽しさの一つに加えることができたなら、更にあなたの釣も楽しいものになることでしょう。まさに大人の遊びといいたいところですが、慣れてくるとお子さんでも可能なことと思います。むしろ、ロッドワークは、リールが非力であれば竿を使わなくてはなりませんので、あなたの期待のお子さんも将来良い釣師になるかもしれませんね。

つきまろでんせつ うきまろのゆめ―11 ― 2020年12月09日 16:30

残影

なぜか、ボーっと映る感じがなんとも間抜けにも、怪しくもみえるが、うきまろリールは、必死の持てるものをすべて出し切る対応である。負けるなうきまリール

どうやら、竿の曲がりやその引き込み、首振る感じの大きさから、そう小さいものではないらしいです。いや、むしろ大きい方に入るのではないかと思いました。竿をゆっくりとリフトすると流れに向かう(逆らう)ところから、流れに乗る方へ走っていきます。とても面白くなってきました。竿は、余裕が少しまだある感じです。竿先は、無垢素材のガラス繊維であることは確認していますし、2番から以下の素材もグラスであり、何度も曲げてみましたが、全く折れる感じもしません。

魚は、尾鰭を振ってくねくねと流れに乗って下っていきます。月まろッドは、いい仕事しています。ライトを点けて水面を照らします。すると、まあまあのサイズが疑似餌を咥えて泳いでいるのが確認できます。彼女は、まだ少し力が残っているようです。足元下の岩盤スリットまで来ると、そのスリット沿いに下ろうとうとして泳いでいます。なかなかやるではないですか。

ここは、無理に寄せずに竿のテンションを保ちながら自分も流れに沿って下って行きます。いつも魚の姿が見えて確認できた時は、その釣りの詰めかまたは、後半に差し掛かったことを意味します。姿が見えると針が外れないことを念頭にやり取りも少し慎重になってくるのも、そこで多くの経験をした人は同じ気持ちが解るのかと思ったりします。ここで、針が外れてゲームセットになってしまうことは、とても残念なのは釣人であれば誰もが思うことでしょう。

時間にするとほんの僅かな時間なのでしょう。その間は、時間にして恐らく2~3分程度のものです。今度は、スリットの深みに潜ろうとしています。面白いです。その魚の必死さが伝わってきます。そこで初めて硬めに絞ったドラグが、何ともちゃちな音でギ―、ギィ―とたまらず二度ほど鳴ります。何とも超短距離ですが、それでも、最後の力を振り絞る姿に思わずニンマリしてしまいます。

そろそろネットの出番です。背中のネットに手を掛けます。

最近動画を見ていると、多くがそのまま抜きあげているようですね。強いラインに強い竿なのでしょう。PEラインとか使うのが今のメインらしいですね。私は、この釣りにはナイロンを使っています。もちろんベイトキャスティングリールにも。それでも20Lb=約5号という太めのラインを使っているので、不自由はありません。今回は、うきまろリールオリジナル3号ラインをそのまま使っています。どちらにせようきまろリールでは、3号以上だと思うような釣りが出来そうもありません。それは、その構造上あまり太すぎると糸巻量も少なく、その口から放出されるラインの抵抗も大きくなります。巻いても4号までかな?と思っています。昨今は、3.5号という太さもあるみたいなのでそれでもいいかもしれませんね。PEラインだと、もっと太いものを使っているとか聞きましたが、それでも釣りになるし、なんでも疑似餌が引っかかっても回収できるとか言っておられる方がいましたので、ある面理に適っているのかもしれません。太めのPEラインだと回収も抜きあげももちろんできるでしょうね。それでも2㎏超えのナマズがグネグネやると針も曲がったり伸びたり、折れたりしそうです。私も何度か高い足場のところを抜いていて針が折れたことがあります。そこは、要注意かとおもいます。何れにしても、総合的に判断すると私はやはり、ナイロンですね。その先にはバイトリーダーがセットされています。(歯切れ対策です。)

さて、ネットを出していよいよランディングです。

一度目、ネットを水に付けて構えるとそのネット驚いた魚が距離をとろうとしたのか、逃げようとします。小さい円を描いて再び寄ってきたところ2回目のトライに入ります。

ランディングの瞬間

水飛沫を上げて、ネットに収まりました。そこは動画カットなので多くの写真家がとるような豪快でピントのあった画像は撮れません。説明がないと最早なんだか解りませんね。

水飛沫を上げて最後の抵抗をするナマズ

ずっしりとした手ごたえがあったネットイン直後

手中に納まるとはこのことだろうか

しかしながら、なかなか必死の戦いである?

がっちりと針掛かりしている

フロンドフックがその口蓋の外側から入っていた

猛烈なアタックだと想像できる

さてネットインしたままの状態でまず撮影してみます。色は一番まだいい感じで出ている瞬間です。LEDの光だと、モスグリーンの迷彩柄に見えます。

昔から紙面等々でよく見かけるナマズの絵は、その背中が真っ黒ですね。案外生きたナマズを見る機会もそうないのかもしれません。また、水の中だともっと黒っぽく見えたりするので、そのイメージが強いのかもしれませんね。何とかキャッチしました。一仕事終えた感じがします。早速、ベルモント社から出ているナナゴスケールというものを使います。これがこの釣りには丁度良い長さです。しかも幅があるのでその上に乗せることができます。バスメインで考えられたようですが、ナマズにもつかえますが、一つだけ注意点があります。ナマズはその滑りでつるつるしてしまいます。思わずその枠から出てしまいました。

一人での作業はなかなか思うようにいきません。

撮影した後、彼女には、また帰ってもらいました。

そのリールの表情は、全く変わらない

常に笑みがこぼれているなんともシュールな画と表現しても良いのだろうか?常に笑顔のリールと常にクールな目をしたジタバグ

照らすLEDライトの当てる角度を変えてみるものの

なかなかうまくは撮影できないが、月竿の文字は良く見える長い髭から貫禄の姿は戦国武将なのか

つきまろでんせつ うきまろのゆめ-12 ― 2020年12月17日 18:31

一体どのような年末年始が待ち受けているのでしょうか。先は誰にも見えません。

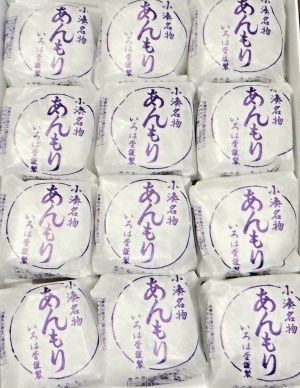

ネットも通販もしていないようです。また、いろは堂は、HPをはじめデジタル環境が全くない会社と思われます。これは現代ではそうないことです。ゆえにお土産としては、貴重なのかもしれません。案外その方が返ってよいのかもしれないと思いました。お近くに立ち寄りの際は、一度ご賞味ください。赤紫蘇のゆかりな風味とソフトな落雁感とこし餡のなんとも素朴でマニアな味が案外癖になるかもしれません。深蒸し茶とご一緒にどうぞ。

一週間後

秋も深まり‐再戦

それから一週間後のことです。秋も急に訪れてきました。朝夕はそれなりに肌寒い日が続くようになりました。おまけに秋雨なのか毎日雨が降ってきます。昨今は、訪れる秋というものがあまりにも急な気がします。温暖化の勢いは止まることがないようですね。

長雨が続いて、ようやく上がりました。雨が上がって翌日のこの日は、少し増水していました。といっても濁流ではなく、ささ濁りの良い感じです。つきまろでどうしても65㎝を超えるナマズをせめてつりたいな。ということで投げてみます。そういえば、今年まだその65㎝を超えるサイズを釣っていません。いい年は、それが普通とまではいきませんが、65超えなど何とか上がったものです。少し流れの速いところではありますが、キャスト&リトリーブを繰り返します。

数投目のことです・・・・。

ギリギリのキャスト後、その少し手前で出ました。胴に乗ったところでしっかりと合わせをいれます。その動作は、いつもと変わりませんが、しっかりと重さが乗っています。いい感じで竿を叩き絞り込みます。とても良い心地で少しだけワクワクします。

とても素晴らしい曲がりのつきまろッド

とても激安竿とは思えなくなった曲がり?

しっかりと重みが乗ったあとは、刹那の駆け引きになる。

つきまろは、その絞り込みに屈していないようです。つまり、まだその力に少し余裕がある感じです。感覚的には、更にドラグは絞り込みできそうです。改造されて、富士工業製SICガイドを搭載すると、良い仕事をしてくれているようです。ガイド位置はとても重要です。また、長年使って信頼のあるSICガイドは、それなりに良いものだと思います。(もちろん、釣りにはアルミナオキサイトリングでも問題ないです)もしそれが万能なら良いのですが、そのSICリングにも欠点があります。それは、とても割れやすいということです。一旦割れてしまうとそれはもう致命傷になり、釣りは続けられません。それ以外は、特に不満はありません。それもそれなりに強い衝撃が掛からなければそう割れるものでもありませんが、往々にして竿が倒れることや、岩や障害物にぶつけてしまうこともない訳ではありません。そこは、要注意です。

このやりとりも、わずか数分のことなのでしょうか。動画を確認するとランディングまで2分程度のことです。魚は、なかなか元気は良さそうです。

ランディング直後の一枚

ラバーネットのお蔭で魚への負担は少ないらしい

斑なモスグリーンがまたいい

日が落ちる前だと撮影し易い

産卵後で少しお痩せですか?

ナマズはその体色も体形も個体差があるように思える。また、地域性もあるらしい。おまけに止水型と流水型もあるらしいが、いつものところは本流筋なので結構な流れではあると思う。

とても元気が良い魚でした。産卵も終えて、少し痩せたところから、また回復してくれている途上であったかもしれません。また、今年は餌が少し少なかったのかもしれません。少しスレンダーですが、それでもその首振りと、泳ぎは素晴らしいものでした。これがまた来年も続けばまだまだこのエリアは健全ということになるのでしょうか。ナマズは、かなりタフなので水から上げても元気です。(もちろん扱いは魚類には変わりませんが)

ふと、撮影しながら思うと秋も深まり、今年のナマズ釣りも終わろうとしています。一気に秋が訪れてきました。というより近年の秋は、あっという間に来て、冬になる気がしてなりません。それが何時頃からだったかは覚えていませんが。