南方回帰Ⅴ‐影と闇‐残微光‐2015‐3 ― 2025年03月12日 20:25

晩秋の釣り

このような題目の釣り雑誌があっても良さそうだか、そうすると秋しか釣が出来なくなるのでそんな雑誌は出てこないと言う当たり前の話をしてみる

実りの秋が終わると、それは冬への始まりなのだがそれを敢えて話しても何の意味があると言うのであろうか

ただ釣に行くと言う事

それだけな秋

凶悪面構えの牙付き魚

なぜこんな悪態面に見えてしまうのか

性格まで悪いと言う訳ではなさそうな感じなのに

口を閉じるとしっかり収まる

それは、神のみぞ知る

いざ、かの南方へと思うとまだまだ暑いだろうなぁということと、この房総の冷え込んだ朝の服装はどうしたものかということから始まる。その他準備は、計画通りに運ばなくてはならない。なのに、毎年、毎年、ごちゃごちゃと最後は駆け込み気味になるのは今もその前もあまり変わらない。僅か実釣日は何日間かというスケジュールしかない日本人的遠征であるが、半年前から構想を練る必要がある。その間が一番楽しい時と言う釣り人もいる。確かにそう思えたりもするが、この歳になるとそれも薄らいで行くのであった。遠足に行く前のワクワクした少年の頃が遠くに褪せているこの頃。

とても裕福とされる日本人に生まれた幸せと同時に、あくせくと働くバケーションと言う言葉の殆どを知らずに一生を終える我が民族。果たして本当のバケーションと言うのは、欧米並みの12日間の長い休みなのか?それとも、短くても幸せを掴む事ができるかもしれないことなのか?未だに解らないのは、この我が国に住んでいること故なのだろうか。その点は、先進国と言われる我が国は恐らく最低レベルなのだろう。

ただこの遠征で楽なことがひとつある。それは、それが北への遠征であれば、衣類だけで既に重量オーバーになりそうだからだ。所謂服装は、比較にならないほど身軽で軽量ということだ。

昨今の旅行事情は、とりわけ飛行機の荷物制限が必ずつきまとう。それは年々厳しくなり、今はLCCでないにも関わらず総重量が20㎏。パック旅行ならまだしも、釣りとなると(他に大変な装備のスポーツやレジャーは多々ありますが)そうは行かないのである。それもコストを気にしなければ何とでもなるのだが、ついつい貧乏根性が出てくる。恐らく日本の庶民の大半はそう考えるだろう。それを考えていない時点でエコノミーという選択肢は全くでてこない。

荷物のうちの半分は、既に別送しているにも関わらず、既に20㎏は超えている。問題は、ロッドケースだけでも空でも3㎏くらいあり、スーツケースの ハードも4㎏を超える。ロッドの中身は3本で、2.0kgになるかどうかだがパッキンを入れた時点で5㎏超え。スーツケースの中身は殆ど入れる事ができない。完全に中で遊んでいる。

手荷物の方が何故か重い。

それでもなんとか工夫して20㎏にした。

それにしても面倒な作業。

その割にはかの航空会社からは、男のロマン、釣りの旅プラン~などと案内メールが届いたりする。それは、航空会社が釣に対してほとんど理解が無いと判断するしかない。まったくもって。彼らのマーケティングというのはなんなのだろうか。

さてさて羽田にて手荷物を預ける際の事になる。

今回は、予想だにもしない質問が来た。

「お客様、電気のリールをお持ちですか?」

と始めて聞かれた。聞いてみると最近聞くようにと会社から言われたらしい。

今となっては、遠征も電気のリールとやらが主力となってきた事を示唆することなのだろう。そう言えば、何とかTVとかでも遠征先で電動リールを毎回使っているのを思い出した。おそらくは、その際のリチウム電池のことなのだろう。

ジャスト20㎏の重さだったので、なんとかかんとか行きはよいよいと言ったところになったような気がした。

そのような対応のやり取りで少し、ネタになりそうな感もしたが、JUNと二人でのくだらない話になった程度だった。

これは後で落ち合うSYUに言わなければならないネタである。

さてさて、南国へ、旅立つ。

島は、さらに大きく発展していた。

一年経つと幾分活気も出てきたかも知れないが、そろそろ開発も上に伸ばすか、原生林を伐採するかしかないが、今の御時世よほどの利権が絡まない限り森林伐採とはならないだろう。また、無理な開発は後で災害の元であろうからそこも考えてはいる様子なのか。気になる点は、それが外資系だったりすることである。

その日は集合の後、さほどバカを言う事もなく終わった。

強いて言うならば、SYUのホテル場所をちょっとしたÝ監督の勘違いで別館に行ってしまったことくらいの間違え程度だった。

さて、その日の昼時我々は、早々に荷物を出して準備にかかった。

リグも既に予め初日分は作製してある。ここは準備万端というところ。

主力リールのAVETと予備リールSEA LINEには既に耐摩耗ラインが巻いてある。ナイロン24号で90Lb近くの強度もあるそうで、幾分そのオレンジが頼もしくも見えたりした。それも気休めなのかも知れないが。

それでもなんとか午後3時過ぎにはそれなりの出撃態勢になり、初日出撃となった。さてさて、早速現場へ・・・・。

現場に着くと早々にセットする。

期待の一投目。アタリはない。以降これが、予想に反して、全くアタらなかった。投入しても、また投入するも全く音沙汰なしだった。外道のアタリがぽつぽつとくらいでフックアップ(針かかり)には至らなかったのである。その日は竿が一気に曲がることもなかった。これは、渋い。果して魚は、回遊しているのだろうか。

ならば翌日と気合いをいれて出撃するも、本命のアタリはやはり無かった。

風は北東。

肌寒い。

南国の暑さが消える。

星も見えたり見えなかったり。

月は雲の間に見えたり隠れたり。

雲は風に吹き流されて速い。

風を切る音が唸りを上げる。

キャスティングも潮の動きによっては、逆風に向かってのキャストであったりする。これが、なかなか飛距離を阻害する。それとバックラッシュ。

DCコントロール・・・欲しいかも。(と一瞬魔が差す意見が上がるが、しかしDCにこのクラスのリールは無い)

それとはまた違う方向に潮は流れるので、なかなか環境的には苦戦である。そんな中、ヨコスシマクロダイと言う愛嬌のあるお魚をJUNが初めて釣った。サイズは、30cm~40cm程を2本。と言うか一同初めてみる魚種である。なぜか撮影し忘れてしまったようである。それにお決まりのヒメフエダイ。(通称おいしい魚=ミミジャーと言われています)

ここまでガーラ(ロウニンアジ)の姿は、見えない。ガーラにとって水温が低いのだろうか。いや、凶悪な外道達も少ない。何の反応もないのは不安を掻き立てるが、潮が止まる前後にはやつら(コブシメ)がいたずらを仕掛けて来る。しかし、今回のやつらは少し小ぶりなのか、秘密兵器の傘(イカ針)も抱かないので益々ストレスを溜めそうにもなってくる。これでは秘密兵器とは全く呼べない。コブシメのおかず確保も、ほぼ諦め状態である。

ブーンと回転音がしては、回収の繰り返し。

通算で私のAVET RAPTORも早5年が過ぎようとしている。JUNのAVETも、既に3年が経つ。一方SYU先生の最新型のOKUMAアンドロスは調子が良いみたいである。このSYUのANDOROSのブレーキは、少しびっくりした事がある。それはと言うと、てっきりマグネットブレーキ搭載と思っていたのだが、それは、

ダイヤル式のメカニカルブレーキだった。ここら辺もしっかりと使いこなせば、もっとユーザーも快適なのだが果たして何人の方が理解してくれているかは 疑問なところであったりする。まあ、元々国内で売る側も米国での使用を全く参考にしていないようだった。そもそも、そのような使い方をするアングラーが国内に何人いるのか?相当疑問なところで、もしかしたら当方らが初めてではないかとも思う。何せ、売る側の総代理店でもそう使えるとは一言も説明がないのである。しかしながら、このダイヤル式のメカニカルブレーキは初めてなのでてっきりマグネットブレーキだと思いこんだ。後になって思えば、そもそもセンター位置にそれがある事で気付かなければならなかったかもしれない。結果としては、この釣には使えると言うことには間違いなさそうだった。いや使える…十分な性能である。

これがまた凶悪顔のバラフエ・・・そうシガテラ満載のお魚だがその引きもなかなか凶悪である

正に煮ても焼いても食えぬ存在だけれど

ゲームフィシュとしては、なかなかのいやかなりのパワーファイターである

厳しい状況下でも、時々お月さまは現れて我々にも平等に挨拶してくれた。ここには不平等という言葉はない。極めて平等である。

監督も来られて、その日は釣れないなりに外道と戯れたり、半分気休めの冗談を言ったりして、あっと言う間に釣は8時間を超えていた。

風は時々吹きつけて、メガネは潮風で真っ白になる程だが、それなりに楽しい時間であったように思える。釣れないなりの楽しみなのか、まだまだ余裕なのかは解らなかったが、遠征の過ごし方を経験しているメンバーと言うのはとても心強いことだ。いい時も悪い時も仲間というのはいいものだと思う。そんな夜中。

曇り空と風と・・・時々月な夜。

星がメガネの曇りもあって更に霞んで見える夜。

北寄りの風は、何処でも吹きつけて、竿を時々強く煽って行く様である。

「もう明日があるからそろそろ納竿にしようか?」

「はい~・・・。」

そうしてこの2日間があっと言う間に過ぎてしまった。

このような渋い日が続くと帰り道の荷物はずっしりと重くもあり、足取りも重かった。

その後、我々が寝床に入ったのは午前様とはもはや言えない朝4時を超えたところだった。早くもターニングポイントを我々は終えてしまったのである。

その4(3日目)へつづく

MOON COMPACT GAFF ― 2025年03月05日 18:45

2025 NEW MOON COMPACT GAFF

オリジナルMOONロゴ入り新生コンパクトギャフ

2025最新型の保護バネ解放時

約10kgまでの魚を対象とした超小型ギャフ。

サーフフィッシングなど水面が近い釣りに最適です。

針の先端の角度を2段階にすることで先端が欠けにくく、刺さりやすい形状です。

安全用のバネカバーとカラビナ付きで持ち運びに便利です。

品番MP-164品名MOON コンパクトギャフ

材質本体・バネ:ステンレス、カラビナ:アルミニウム

サイズ:収納時:全長約205mm、最大伸時:全長約660mm、

ギャフ部:約47×59×Φ5mm 重量 約100g

耐荷重 約10kg(静荷重30kg)

※MADE

IN JAPAN

最大長66㎝+腕の長さはここぞという時には大きい

カラビナ付

初代コンパクトギャフ/旧型

画期的な携帯型の行方

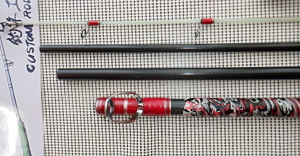

旧タイプの製品と月竿

旧タイプ画像(平野所有)

旧コンパクトギャフを使用されていたまたは、ご存知の方はそう多くはないかもしれません。この旧コンパクトギャフが販売されていたのは、恐らく~2010年頃迄だったように思えます。なかなかマニアックながらシーバスウェーディングやサーフからの釣りに重宝していました。特筆すべきは、なんといってもその携帯性が一番でした。のちに廃版になって久しいですがその主たる原因は、その振出部分の抜けにあります。これは、致命的でした。特に口回りに掛ける時の瞬間的衝撃、抜き上げ時に抜けてしまうことが多かったようです。当方も友人がかけた80を優に超えるサイズのランディング時に抜けてしまったことがあります。以来、寄せるだけのアイテムにして抜き上げることはしませんでした。もちろん40~50サイズのセイゴやチヌなど問題はありませんがこのある程度の使用制限のある状態ではその製品価値は半減いやそれ以下だと言わざるを得ませんでした。問題は、当時でも4㎏超えの魚でもその節が抜けることがあったのはユーザーであれば周知の事実かと思います。そうしてかどうかは分かりませんが、廃版の方向へと進んでいきました。

2020年2月29日午後のこと荒波にもまれるテトラ際で友人がランディングしてくれたオオニベ

ポケットに忍ばせておいた旧コンパクトギャフに助けられた。

補助にフィッシュグリップをかけることができた。救われた一瞬の出来ことである。

友人に助けられて、ランディング成功後の記念撮影(128㎝)

その後、この弱点を改良して復活の要望を口頭で何度も同社へ申し上げてきましたがそれは10年たっても実現はしませんでした。

ほぼ諦めて、ここ数年が経ちました。一部では、プレミアがつくほどのレアなアイテムになっていたそうです。

ヒラスズキゲームにも

そして2025年春

突然改良されての発売となりました。耐久性も旧製品とは比較にならない10㎏まで上がりました。

一つ大幅に変わる点としては、当時は2000円程度のものでしたが価格はそれ相応に値上がりになっておりました。もちろん生産国は、当時と同じ国産ではあります。

特にサーフでの単独ずり上げランディンディングでは、そのコンパクト性と機能で活躍することでしょう。

これ80超えのヒラメ、マル、ヒラはもちろん特大のオオニベ等でもうまく扱えば(10㎏テンション以下)ずり上げも可能です。(静荷重30㎏)

2025年新型改良ギャフ/MOONで是非大物を仕留めてください。

2025年3月吉日

寒中お見舞い申し上げます ― 2025年01月15日 14:31

南方回帰Ⅴ‐影と闇‐残微光2015‐2 ― 2025年01月14日 14:24

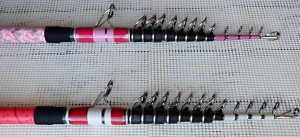

CASTING-試投

2015年購入のTRUTH REEL

SM

結局この会社もその名称を2回替えたことになる

試し打ちでも試切りでもないのは幸いである。

その昔はその対象が人であったりしたからだ。

竿を試し振りで済むのは、それだけ平和な国と言うことなのだろうか・・・

それから30数年以上も経ってからの現実に戻るとする。

秋の房総はとても天候が不安定なのだが、その日は風もそうでもなかった。

そこで、夜時間も空いたので新型リールの試投に行った。

ロッドは、MOON 1363-UM7Pベースのロープロファイルリール仕様でリールシート位置は、大きくストリップガイド(バット)に近くなる。

いきなりブレイデッドラインにロングリーダーでの試投である。

まずは、軽く振ってみる。

マグネットブレーキは強めにと思ったが案外回転数は落ちていない感じだ。

むしろ回転が良く、サミングはもっと強めが必要かと思った程であった。

それと、メカニカルブレーキ併用は必須であった。

しかしそこは、進化に進化を遂げるDCコントロールとは訳が違った。

日本の町工場でも十分製作可能と思われるこの異質なリールは、特別異彩を放っている。このようなリールは、日本の技術があれば直ぐにでもできそうな感じだが、それをやってみようと言う日本人は今のところいない。いや、未来もあまり期待できない。

少しだけ大森製作所のことがまた頭をよぎった。ダイヤモンドリールのことを。高度成長期から数えても、多くの釣具メーカーと言うものが立ち上がり、そして倒産、閉鎖に追い込まれていった。それから、2000年以降もどんどんと倒れて行った。フィッシングショーと言うものも、私がブースに立っていた頃のピークからすると大きく衰退してしまい、今や会場は半分以下の弱小展示会に変わってしまった。それはすなわち、我が国の業界の現状レベルを推し量るには中心指標となると思える。

話を元に戻す。

それではと、次にマグネットブレーキノブをほぼいっぱいに締めてから投げてみる。

グーンともギューンともつかない低い唸りを上げて糸は吐き出されて行った。ラインが細いとルアーの飛行角度やスピードによって途中からでもバックラッシュになりかけようとしながら指をラインが叩く感じが時々発生する。

“これはサミングコントロール”も細かく必要かな。

そう思ってまた投げた。

ああ良く飛ぶなあ。

“ファントムよ、時代はこうなった。”

“世界初電磁誘導ブレーキは決して無駄では無かったよ。”

“そう思える時が過ぎて行った。”

“ラパラモドキのバルサミノーは投げられなかったけど。”

“ダイワ精工もなくなったけど。”

“全く動かなかったロビンもハイロのコピー感満載のコネリーも好きだったし、このバルサミノーもアイ調整しなければまともに動かなかったけど・・・それでも好きでした。”

“コピー全開のあの頃のルアーもないけれど。”

それから何年も経ってからあの“ドリンカー”や“バスジャッカー”、“シーバスハンター”、“リブンシゲーダー”が出てきたのである。

まずはこのリールの癖を掴む事からなので、当然ナイロンから始めるのが一番良いのは解っていたものの、いきなりPE3号でキャストしてみた。ラインは、太ければ太い程トラブルは減って行くのは勿論解っていたけれど、細いとも太いとも言えない3号の8本撚り糸に80Lbナイロンリーダーのコンビ。

その状態で何度か投げると癖に馴れて来たようだ。

馴れてくると、段々と相性が良くなってくる。

そこでついつい距離を伸ばそうと力を入れてしまう。

その行為が、竿の曲がりとその戻りとリールの回転数のバランスを崩してしまう事になる。

そんな、秋の夜の試投。

SUPER MOONとやらの夜。

波間に常夜灯の光と影。

こっそりと投げているつもりでも、これが目立ってしまうようだった。

そこは、房総の港。

かなり向こうでアジングとやらをされている青年が近寄って来た。

ありきたりの挨拶ができるタイプか無視して通り過ぎるかの2択であるとおもうのだが、どうやら彼は前者のようだった。

「こんばんわ。」

「はいこんばんわ。」

「何がつれますか?」

「何もつれませんよ。」

「えっ?」

彼は、明らかにいぶかそうにこちらを向いた。

「何も狙っていないです。」

「・・・・・・・・・。」

「あぁ・・・この道具では何もつれませんよ。」

「・・・・・・・・・・。」

何故か彼は納得がいかないようだった。

「ただのためし投げと言うやつです。」

「あぁ、そう言うことかぁ・・・・・・・。」

彼は、特段に関心のある様子もなくそれがどういう道具かも当然関心がなさそうだった。ただ、鰺狙いでないということは、なんの情報も引き出せないのでさっさと行こう・・・というところだろうか?幾分納得したかの様子だった。

じゃあと言う言葉もなく、そっけもなく距離を置いて過ぎ去った。

現在のコミュニケーションの手筈を少々欠いた感はあったが、それも致し方ないところであろうか。最近は、良くあることだ。

そのような月夜は、全くない会話よりも少しはましな方かもしれなかった。

相変わらずの疑似餌であるギブスのポラリス31/2ozは、これに良く付き合って来てくれた。何も掛かる筈もないのに、やっぱりそのポップ音と前に押し出す水飛沫見たさに竿を操作するのであった。その先には、大きな水柱が立ったかと思ってもみても、ここにはその現実はない。脳裏に焼き付いた過去の水柱が突然脳天を刺激するだけである。

それからこれらを持って何度か試投に行った。

解った事は、結構タイトにメカニカルブレーキとマグネットブレーキを締めてトライした方が良さそうということだった。

それから、そいつ(ポラリス)とは直ぐにお別れになった。

ほぼ20年近く付き合ってくれたポラリス。今でも名品であって欲しい。昔からSimple is bestと何となく言葉を使っているが、その発想が続いていて製品化しているのは本当に必要なものと、そうでないものをはっきり区別したがる性格というか民族性というか。道具は、簡素で使い易く無ければならないという、一つの答えなのか。そして飽きの来ないデザインと言うのは、簡素にある美なのかもしれない。

1990年半代半ばに購入したPENCIL

POPPERとその後の2000年代のPOLARIS(左)いずれもGibbs社を代表するルアー

多くのモノに触れる事は、このありふれた現代社会にもそうないのだろうか。モノの無い時代に選択肢が無いのは当たり前で、それを大事に使う。今の日本には、それが気薄になっているのかと思う。それは、個人がそうしたくても、世の中の流れはそうは行かないと言うことの表れなのかもしれない。それには消費という経済の流れも影響しているのではないかと思う。時代は、大量消費時代なのだ。

南方回帰Ⅴ‐影と闇‐残微光2015‐1 ― 2024年12月31日 01:43

南方回帰Ⅴ

影と闇-残微光2015

Fishing from rocks near the

shore of the ocean

何が影で、それが闇で何が光なのかも明確ではないにも関わらず人はまた求め従う

定めが何かもその光がなんなのかも判らないのに

繰り返す光と闇

そこには、残光さえない恐ろしくも寂しい闇が・・

幸福は、幸福になろうとする光を掴んでいれば、必ず幸せが訪れると信じきる決意がいるのだろうか

ひとつだけ言える事は、幸せは誰もが願う事だが、それを決して諦めてはいけないと言う事である

N氏の勇士を撮影してみる。

さてさて年毎に訪れる人生の消費は、なんともし難くかつその期限が解らないのではなおさらのことである。あっと言う間というありきたりの表現で言わせてもらえば、その如くである。そう思うと長文をだらだらと打ってみても、はたして誰が読み、誰に影響や感動を与えられるかと思うと、それは全く無意味なものに感じてしまう。そう思い始めるとそれは、やる気を削ぐと言うこと以外の何物でもない。おまけに、通称テニス肘とやらで、右肘の痛みは消える事も無く、それが増大しているように感じる。流石にこれは、痛むばかりで、タイピングが更にそれを悪化共助しているみたいである。通称テニス肘(上腕骨外側上顆炎)を患ってみて味わう何度も何時でも迫ってくる痛みとのにらめっこである。

もう今回は止めようかなぁーと思っていると・・・。

「今回は、釣行記書かないのですか?」

とわざわざ質問してくれる後輩がおられたではないか。

幸か不幸か私のくだらない紀行文を読んでくれている人がいるという事は、明日への励みにはなるものの、正直面倒くさい症候群の兆しの今日である。

面倒くさいということを理由に書かない事を決めると正にそれは、更に敗北感がするので、なんとか重い腰を上げて打ち込む事にした。

しかも、これをやり始めると他に何も出来なくなってしまうネックもある。

素人なりにそれは大変だったりする。

執筆を本業とするプロとは遥かに自己趣味の延長線上のものなら好き勝手と思うのだが、それでも思いどおりには行かないのが現状である。とても何とかライターとか言える口ではない。もちろんそれをいとも簡単に申す人も昨今では少なからずいるらしい。何人かそれを知ってはいる。ライターと言えば少しカッコよくなった気にもなるが、その内容はまちまちなのは皆が知っての通りだろう。

昨今では、釣と言う話題すらもっぱらその主力は動画になり、動きを言葉で伝える事もそう多くは無くなった感は否めない。しかしながら、言葉が示す独特の響きは、読む人の思いを巡らせて想像力を働かせる。百聞は一見にしかずと言うことわざがあるが、それも今の動画では説得力が無さ過ぎる様にも思える。

所詮バーチャルなのか、自由に構成できるのか、必ずともそれが真実では無いようである。便利で誰でも解るこの動画は、新しい境地を見いだしてくれて、世界をますます狭くしてくれるのだが、なんでも度が過ぎるという事は真実を超えてしまうと思うこの頃である。そうかと言って、未だ現役の釣り雑誌の部類は明瞭会計の如く未だそのコンセプトのブレがないのかどうなのか解らないが続いているのは凄い事である。しかも、それがおまけDVDまで付録として付いているゴージャスさであるが、素人に近いホームビデオレベル以下のものも少なくないという。実際そのようなホームビデオの延長のようなDVDを何度か視た。実に面白くなかった。それは二度視ることもない内容に過ぎず、釣雑誌のくだらない記事の延長線上にあるただのディスクというものに過ぎない。実に、意味がないことか。

そんな肘を痛めて早一月が過ぎようとしている私。

そして、またいつもその時間が来てしまうのである。

房総の夜。

静かに訪れる夜は、いつものことだった。

秋口を過ぎると、少しばかり夜が長くなって来た。

月夜は、その光りと明るさをもたらすが、闇夜はすべてを覆う様でやる気を少し奪って行く気がする。それは、その満月よりも釣れそうなのですがね。

そのような田舎の夜。

静寂な夜。

それにしとしとと降る雨の音。

秋の空と空気は、静かに訪れては消えていくようである。

そんな夜。

CASTING-試投前夜

旧ダイワ精工製ミリオネアST-40

その昔(またかよ・・・と思う人も多いかとは思うが、今後もこの路線は展開されると思って頂いて間違いなさそう)の事、旧ダイワ精工が誇る?ファントムマグサーボと言う名品?があった。当時は、どうみてもフィンランド製のRapalaというルアーをその日頃の小遣いでは買えない子供が買う事ができたと言っても良い“ダイワバルサミノー3.5g”も投げる事ができてなおかつ、パーマと呼ばれたバックラッシュに対する救世主として急浮上した、電磁誘導ブレーキ搭載のダイワファントムマグサーボ。その電磁誘導ブレーキが効いて、脅威のバックラッシュ(パーマ)防止に役立つというTVCMに心躍らせたものであった。

(全ての記憶が頭の中に残っているのではないけれど)

しかし、当時はまだBait casting reelと言えば、まだまだABUだった時代に生きていた私は、可能であればあの北欧の輝く名品が欲しいと願うのであった。良き時代であり、モノがまだ溢れていない時代であり、道具と言うものの個性が光っていた時代でもあった。それは、それぞれの国がその特徴的なデザインと性能で勝負して世界へ出ていった時代である。ABUは、スウェーデンが誇る釣具会社であったのだ。実に、北欧の雰囲気の中にある遠い存在だった。

今でこそ、ロープロファイルで高速ギアが主力の様にも思えるベイトリール市場だが、この頃のデザインも未だ誕生前夜であり、ギアボックスをそのラウンドフレーム内に内蔵すると言う発想しか見当たらない時代なので、あの形状は、80年代独特の中途半端な出来具合の時代だったように思える。そんなデザインでも今の若者には斬新らしい。

後で師匠に聞いた話では、(また私の記憶も正しければ)高速ギアコンベンショナルリールを最初に開発したのはダイワだったと言うことだった。そしてその名は、SEALINE SHシリーズがその元祖と言うことらしい。そのギア比1:6.0と言う当時としては超高速であったと記憶している。

その後、90年代半ば過ぎになって 同社は、ジギング専用ベイトリールとしてこれをベースにグランウェーブと言うリールを発売したと記憶している。

(筆者はその初期型を所有していたが今から15年くらい前に手放してしまったのでその画像等はない)

なぜそれが今頃になって思い出させるのか疑問だが、よくよく考えてみると、それは今でもマグネットブレーキが主力ブレーキシステムの一翼を担っているからでもあり、現役の機構である事もさることながら、あのマグサーボがここまで進化しているのか、とても関心がある部分でもあったのかもしれない。(実際は大して発展はないと思うのだが)

それは、今(2015年)から遡る事、30数年前の事。

それに影響を真っ先に受けたのは当人(筆者)の弟であった。

その一万円を超える価格に躊躇した私をよそに、なんと弟はそのお年玉と言う子供最大の武器を片手に、呉の“ささき釣具”へまっしぐらであった。

今思えば値引きも価格も健全だったのであろうか?

当時店内にはmade in China と称されているものは1つも無かったと思う。国産主体の品ぞろえで、高級品はすべて輸入品の舶来品と言った。

また店の活気は、凄まじいものだった。

イワイソメ(ホンムシ)やユムシ(コウジ)などは、とても子供が買える代物では無かった。チヌ狙いのモエビも升売りだったが、大人達は勿論なんの躊躇も無かった。大人達は、こぞって高級サーフリールを買い、餌もいわゆる大人買いであった。厳密には当時の子供でも買えたのであるが、それは量り売りと言うマジックに成り立つもので、とても大人の真似はできない所謂子供。

餌に1000円札数枚と言う驚愕の支払いは全くと言っていいほど不可能であった。定かでないが1980年でユムシは1匹150円から200円前後であったかと思う。それを20匹とか30匹とか・・・あり得ない話であるが、経済力のある大人の釣の世界では普通だったのであろう。そのおじさん達の目標は、マダイやクロダイ、大型アイナメであったのであろう。それも土曜は、はんどんといい、午後から基本フリーだったように思う。次の日である日曜日の早朝もしくは、その土曜の夜から夜釣りが当時の高度成長期の一般的労働者の流れだったように思う。今思うと労働条件は、かなり今と比べると悪く、有給という買い取りがまだまだ横行していた時代である。休みなし、なんて週もざらだったように思う。

その大人達の熱気の中を掻い潜って、弟は堂々のマグサーボを手中にしたのであった。これには私は驚いた。2つ下の弟が年一回とは言え、一気にそれを手中にしたからである。今思えば、それは釣具店の一コマにさえならない日常の流れだったと思える。それは、一瞬の出来事であり、それを凌駕する大人達の景気に上乗せされた消費をどんどん促していったのである。

「にいちゃんついにこうたど~!」

誇り高く物言いする弟には、このリールに対する期待感と夢を相乗させ、昇華させて言った。もはやそれは、 妄想に近い理想の形の夢の釣具に見えたに違いない。しかも、お年玉という子供の最大の武器を使ってである。がしかし、その少年の理想や夢、空想は、一気に崩れさる歯目になることをまだ我々兄弟は知る由も無かったのである。

「糸ななんにするかのう」

「ルアール(ダン)にするかストレーンにするか?」

「やっぱりストレーンの4号16ぽんどじゃろう。」

ルアールとは、当時ダン社が開発したルアー用カモフラカラーラインだった。

当時はそう抵抗もなく、受け入れたライン=ルアールだったが、それを受け入れた理由は、店主の強力かつゴリ押し気味の薦めと、その価格であった。ある意味それは、古き良き時代の現在でいう一押し商品だったに違いない。

それは“ささき”の歴史を見て来た古びたケースに連結スプールで収納していた。

「ルアールください。」

と言うと、ささきの当時おねえさんはそれを快く出してくれた。そのお姉さんは今では良い御婦人になられたが、末っ子と尋ねた今年(2015)のお正月には、まだまだお元気そうだった。少しだけほっこりと安心した。親子二代でお世話になった。それはそれでとても嬉しかった。ささきのお姉さんは、それなりにお歳を召されてしまったが、その心は和やかになった気がしたのは私だけであろうか?ワームもまだバラ売りされていた。末っ子はそれを喜んで選んでいた。昭和の当たり前の時代からそれは極レアな景色に違いない。

一方ストレーンは、当時DAIWAが主力で展開していたアメリカDu Pont社のナイロンラインだった。所謂輸入品であった為、その価格差は歴然であったが、信頼も厚かった。選択肢がそう無い時代の所謂信頼品であったようにも思える。勿論当時の我々にIGFAクラスの言葉や意味は全くチンプンカンプンであったのは言うまでもないが、その言葉は周りの大人にも解らなかったのである。またその10年前程は、ドラグ機能を使うと言うのも当時はレアなケースであったと思う。ドラグは前ネジだと思っていた私は、周りの大人がそう思っていたからである。DAIWAといえばストレーン。懐かしい時代だった。

はたして意気揚々と当時勝手に最新鋭と思い込んだこのコンビネーションで挑んだマグサーボは・・・・・いかに・・・・。

「あれ、ぜんぜんとばん・・・・。」

「電磁ブレーキがつよいんじゃぁないか?」

「ほうかのう・・・・」

「やっぱりとばん・・・」

「ほんまかぁ?」

「あらほんま・・・・。」

これには言葉を失った。

バルサミノーはおろか、Heddonのタイニークラスも論外であった。

「これは、こわれとんかも・・・・しれん・・。」

「こがあな、ことはないじゃろう。」

「テレビではぶち飛ぶかんじがしたけえのう・・・」

落胆は最大限にして最悪状態だった。

子供二人は、後悔の念が渦巻く。知恵を絞った。

子供ながらに打開策を考えた。それはと言うと、父親がダイワの工場に勤めていた友人にこの製品が不良なのか故障なのかを調べてもらうこと。そして壊れていたら直してもらう。それを実現する為に、その友人に依頼したのである。

当時はおおらかだった時代背景もあり、無事リールは熊野工場へ行った。友人の父親は、検査してくれた。とてもありがたかった。

回答は、というと

「どこもこわれとらん。」

と言う事だった。

「ほんまかぁ?」

「・・・・・・・・・」

我々は、また当然言葉を失ったのである。ああ、あの暗い衝撃は闇夜の一撃な気がした。当時国産最新鋭の超高性能ブレーキ付リールが、私達兄弟の中で急坂を転げ落ちていく瞬間だった。

「つ、つかえん…。」

それで半分諦めた頃、弟はそれなりに何とか投げる事は可能になり、ギリギリのウエイトであるヘドンタドポリーブラックで30㎝くらいのバスを釣った。良くもまあ、高額なヘドンルアーを買えたものである。しかも、どうみても釣れそうもない形状とカラー。無機物間満載のもの。驚きだった。

それから、彼が中学に上がった頃、釣りの回数はめっきり減り、そのままお倉入りする事になった。とってもつまらない部活に追われる日々だったように思う。なんで空手部もボクシング部もないんじゃあ。柔道部ですらない。一体何に入れというんじゃ。

その頃には、勉強もろくにしていないのに受験生と言う名目で私も釣りがめっきり減った。引っ越し先から海が少し遠くなったのもそれを加速させた。自転車では海に行けなくなったのである。

高校時代になると、更にそれは加速して行った。私は、高校の往復等に時間を費やしていった。次第にますます物理的に時間が取れなくなっていった事もある。時代は、子供の沢山いる時代競争というプレッシャーは高校生にも及んだ。とても詰め込みで、受験戦争とやらは加熱して行ったように思う。もちろん予備校は大いに栄えた時代である。

さてリールに話を戻すことにする。

結局のところ最新鋭のダイワファントムマグサーボSS10は、皮肉な事にブレーキもドラグも付いていない私のダイワのミリオネアGS1000cの方がその飛距離が出たと記憶している。

今思えば、最初からヘドンマグナムクラスを使っていれば、より問題は無かった様にも思えるが、誇大広告気味に感じた少年の頃の大人の会社社会のCMの存在は、鵜呑みにしてはならないと学習したようにも感じたのであった。最初からABUを買えば良かった・・・なんて・・・そう思ったが、そのお年玉の範囲では到底届く事のない、大人の高尚な趣味道具だったように思える。それだけ海外品は子供とは無縁のところにあった。

それからの80年代初頭もしばらくは、ABUの開発した自動遠心ブレーキ全盛期がまだまだ最高とされ、その後の機種でも主力であった。しかしながらマグネットブレーキは、より進化を遂げ続け、遂にその座を譲った様にも思えた。

それから30年以上過ぎてみると、それぞれ進化を遂げて今も生き残っている様である。しかも、一番エントリークラスに最も採用されているブレーキシステムになったのである。ここは、当時のダイワ精工の技術と先見の目があったのだろう・・・恐らく。

スウェーデン王室のエンブレムは、高貴で高尚に思えた昭和の50年そこそこである。そのABUも今となっては、興味の対象から大きくその本質を失ってサブのサブとして扱うようになった。ましてやもうABU社という存在はない。単なる買収された1ブランドに過ぎない。ただし、未だ世界一のベイトリールバリエーションの多さから、選択肢の中心にあるのは否めないのが現状である。とりわけREVOは、韓国製だが同社の高級仕様なのはおそらく間違いないであろう。たとえ、それが耐久性に大きく欠けるプラパーツが多くなったとしても・・・である。(ここは、物凄く残念ですが仕方ありません。)

また現在のそれを扱う営業マン達は、そう彼らの看板であるABU製品の事を殆ど知らなくなった事がとても寂しいが、それも時代と共に忘れられて行くのだろうか。

とある若者に「ABUって安もののすぐ壊れるメーカーですよね?」と聞かれ思わず

「そうだなぁ。」と言わざるを得なかった。

亡霊を掴み取ろうともがく子供の私の心とは別に。

北欧の誇り高き亡霊様。

どうか、その亡霊が跡形もなくなりそうな気がしてならない。

はじめにお読みください。 ― 2024年12月02日 10:26

初めにお読みください

この度は釣竿工房 月のサイトおよびブログ等々にアクセス頂き誠に感謝申し上げます。

以下の「初めに・・・」の主文は、2010年現在のものとなっております。

そらからまた何年も過ぎてしまい、人生の短さもとても感じる歳となりました。国内釣り人口も今後どんどん減っていく事でしょうし、益々大量消費時代にも陰りがあるかと思います。それを海外に活路を見出すのは、どの企業も考える事ですが、貿易も絡むとそう簡単には行かないものです。ましてや、国内製造を殆どしていない現在の釣り具ではそれは、あまり意味のない事で、対策として多くの大手企業は現地法人での経営をしている事と思います。

そのような流れとは全く関係ないとは言えませんが、MOON RODは、数少ない守破離、心技体の道具が必要な貴方の為に精進を惜しまないことをお約束致します。

カスタムロッド=CUSTOM RODとは

カスタムロッドとは何か?

カスタムロッド=仕立て竿をはじめて聞く方やこれからご注文を検討される方に、ご参考までに述べてみたいと思います。

カスタムロッドビルダー(Custom Rod Builder)釣竿師,釣竿職人

元々釣竿は、他の製品もそうであったように大量生産を主力とする以前には、お客様の要望に答えて仕上げてゆくものが主体であり、古き良き日本の仕立て文化の上に成り立っていました。もちろん、海外でも大筋はその通りですし、今でもクラフトマンとかビルダーという言葉は、当然生きております。むしろ国によっては、未だその言葉が生きていると思います。

カスタムロッドビルダーとは、 文字通り釣竿職人=釣竿師の事でそれを生業として生計を立てている専業人、職人(Professional)を指すと思います。

昨今になって私自身も、良く出くわしたり、聞いたりする事の中で趣味で釣竿を作っておられる方もビルダーと単純に言う事が多々あります。その場合は、アマチュアロッドビルダーというのが適切な言葉だと思います。 時々、「私はビルダー」だとおっしゃる方がいらっしゃいますので、プロとして失礼があってはならないと思い、プロとして踏まえた上でお話を進めていくと、実は他に職業をお持ちで・・・・趣味でロッド作りをされている・・・・なんて言うこともよくあります。または、他に本業をお持ちになり、副業としてロッド作りをされている方もいらっしゃいます。 それに関しては、現在日本では、職業の自由は保障されており、多様化は免れないのでそれはそれで良いことと理解しております。しかしながら、 ビルダー=Builderという言葉は日本語の響と少しことなり、英語を使うと聞こえが良い感じがするのかもしれませんが、日本語で「私は釣竿職人=竿師です。」と言えば即専業=プロの釣竿職人にあたります。

例えば、イミグレの職務質問等でも、職業は?と聞かれればカスタムロッドビルダーと答えるには、本業で答えなければならないのは当たり前の事です。当然いまさらながら私は専業=プロの釣竿職人になります。

カスタムロッド(Custom Rod)

当工房のカスタムロッドは、完全仕立てのオーダーメイドが基本で構成されています。よって、同じ魚を釣るという目的の道具であっても一般に市販されているロッドや、量産メーカーが作り出すロッドとは少し性質が異なります。また、カスタムロッドと分類されるあるいは記述されたり言われたりするものの中にも、本来の持つカスタムロッドとは相違点があるものが存在していますのでとてもややこしくなっているのが現状なのは否めないところです。

そういう諸事情も事実ありますので、当工房は、完全仕立てのものを=フルオーダーカスタムロッドまたはフルカスタムロッドと呼んで区別しております。 それに対して、ある程度の規模で同じロッドが量産化されたものを単に量産品、一般市販品、あるいは、メーカー品と呼ぶ事にしております。

以上の点において、ここで言うカスタムロッドはフルオーダーについて述べたものが基本となりますのでその点をご理解ください。

(ただし、当方でも一部‟BLACK MOON”というセミカスタム品も扱っています=2021年現在基本的に廃止)

人間には個性や体格、釣り方などによって、自分にあった道具選びをするというのは、ごく自然な事でそれは、ある程度のキャリアや時間、体験、経験した方の中、あるいは始められたばかりの方であっても自分専用の道具の選択は、当然あっても良い事だと思います。

シリアルナンバー管理

カスタムロッドの基本は、任意のブランク=竿の素材の形から、ユーザーの要求に答えて、それを形にして、1本のロッドとして完成させて行くのが基本となります。 それは、その要望にできるだけ答えて見えない形を具現化したものであります。よって、そのロッドはそのユーザー個人のオリジナルであり、シリアルナンバーで識別されるように管理されています。シリアルナンバーで管理する事で、複雑多様化する仕様をすぐに追跡調査してユーザーの好みや仕様を理解できるように成り立っております。これは、病院に於けるカルテと同じ意味を持つとご理解頂ければ幸いです。

お仕立ての際は、ユーザーの技量や経歴等とは全く比例していませんので、基本的には"自分に合った釣竿が欲しい"というお気持ちさえ持って頂ければ、決してカスタムロッドは、難しいものでは無くお客様の ニーズによってご相談に応じてご相談に乗らせて頂くのもビルダーの基本と思います。ですのでその点は、何卒お気軽ご相談くだされば幸いです。

ご注意ください

以上の内容を踏まえた上で、カスタムロッドの持つ性質や道具としての特性上以下の点にご注意ください。

月竿=MOONのカスタムロッドは、コアユーザー/ハードユーザー=お客様の中には、とても強烈な個性や釣り方、場所等にあった物作りを具現化したロッドが多々あります。それは、当然の成り行きでオリジナルユーザーであれば特には問題はないと思います。しかしながら昨今は、物流の形態も様々に多様化しています。その中で何らかの事情により、そのロッドを手放す方(オリジナルユーザー)もいらっしゃいます。それは、個人の事情の自由ですから仕方がないことと理解しております。

また、オリジナルユーザーが、万が一手放す場合においてもこの特性をご理解した上で譲り受けられた場合には、大きく威力を発揮する可能性もありますがそうでない場合もあります。

例えば、転売に次ぐ転売で不特定多数の方が手にされる場合、まったく使い難い場合がありますし本来の用途と全く違う仕様として売られ方をしたケースを しばしばおみかけします。

四半世紀近く製造していますと、最近は本来出回らないプロトや破損及びジャンク扱いのものまで取引されているようです。一般の量産製品とは異なりその仕様が全く違うものが大半ですので部品や補充パーツとしてのご利用は全く推奨しませんのでその旨ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

それは、今に始まった事ではなく、形態は変われども過去の歴史の中で、武士が自分用に打ってもらった刀を事情で手放なさなくてはならなかった場合もあったように、それが質から質へと流れて行ったことも当然あった事でしょうから、その範囲はスピードはともかく、今も昔もそう変わらないかもしれません。そう思えば、自然の流れと言えば理解できるところです。実に21世紀は、デジタル化してより多くの流れるルートが存在します。それは、水が高いところから低いところへと自然に流れていくように、物と人も流れていくものかもしれません。

21世紀の我が国日本は、自由主義、資本主義経済が保障された国ですから、今更あえて述べるのもどうかとは思います。強いて申すならば、転売やオークションも個人の良識の範囲で自由ですが、カスタムロッドの場合はその特性を上手に活かしたもの(竿)がかえって使い辛い場合もかなりの確率である事をご理解ください。

つまり、すでにシリアルを所得したオリジナルユーザーの手を離れた時点でそれは、カスタムロッドでは無いという事も同時に発生する可能性を大きく含んだ事になります。

例えば、同じマグロの竿でも人によっては、ギンバルが必要無かったり、グリップの位置もその人に合わせていたり、釣り方もマグロ用ブランクであっても他の魚用に製作したり、乗船する船が変わったり、釣法が違っていたり、 他のパーツをお客さんの指定でどうしても組み込まなければならなかったりと……事情は様々のようです。

月のカスタムロッドはあくまでもシリアルナンバーを所得したオリジナルユーザーに対して

保障されたものであり、すべての保障内容は、オリジナルユーザーが所得した優遇されるべき権利であります。逆に、これだけの個性によってさまざまな仕立形態=バリエーションが存在するので唯一の鍵がシリアルナンバーです。それだけシリアルは大切なものとご理解ください。

また、何らかのご事情で転売品を入手された方のロッドの修理や仕立て直し=チューンをお断りする場合もありますので予めご了承ください。以上の点において、当工房でのオリジナルのお仕立てでは無く、上記のような何かのご事情で"月=MOON"のカスタムロッドを手にされる方はご理解の上末永く使って頂ければ幸いです。

当工房の釣竿は、あらゆる釣りや自然を愛する方々にその楽しみや思い出や幸福を作る手段の一つとして出来るだけの協力は惜しまないつもりでこれからも製作してゆきたいと思っております。

読み苦しい点も多々あるとは存じますがその点は、その点につきましては何卒ご容赦願います。

最後までご拝読頂きまして誠にありがとうございました。

連絡先:0470-77-1680

mailでの問い合わせ

moon.fishers@master.email.ne.jp

2010年3月吉日 釣竿工房 月

2024年12月2日一部加筆

南方回帰Ⅴ‐影と闇‐0 ― 2024年11月30日 17:53

いよいよ2024年も、あと30日あまりとなりました。いよいよ年の瀬が迫って参りましたがそれも毎年のことです。千葉も急に寒くなり、外房と言ってもそれなりに冬支度です。それも22年間付き合ってきました。炬燵も引っ張り出してきました。それでも、雪や霜が降りるのは年を越して数度あるかないかになってはきました。

ようやくですが、南方回帰シリーズⅤの編集が終わりました。(といっても完璧ではないので、そこはすみません)あとがきでもまた重複してしまうのでここでは多くは延べません。

それでは、南方回帰-Ⅴ-影と闇のその1からアップになります。序と言ってはなんですが本編及びあとがきに掲載しなかった画像の何枚かアップしておきます。

Truth

Reel SGとSM(2015年撮影)

その後Truthという真実の銘は終わりを告げる

OKUMA

RB20(2015年撮影)

特に意味はないが2015年当時、本編Androsと当時期に撮影した

プッシュボタン式はリアドラグに多く見られるシステムである

おそらく元祖はABU製品ではなかろうか

1990年代から2000年初頭のエントリーモデルを彷彿させる

一応撮影してよかった

南方回帰Ⅴ-影と闇-15その1へつづく

簑魚のゆくえ特別番外編-竜王の使い- ― 2024年10月08日 15:42

簑魚のゆくえ

特別番外編

岡田光紀著

竜王の使い

全日本希少魚保護協議会会報第11号

にっぽんつくりばなし

昔々、ずうっと大昔のことです。

四万十川が海に流れ込むところより、ほんの少しだけ上手に大きな島がありました。島は川の中にポッカリと浮いたようで、それはそれは驚く程大きなエノキの木に囲まれた緑一色の美しい島でした。

夏には島のまわりの水の中にアマモが茂り、その中にはたくさんの魚の仔が育ち、冬には一面ジュウタンのようなアオノリが育ち、島のまわりのエノキには、枝が折れるほどのたくさんの鳥達が止まって羽を休め、生き物の楽園のようでした。

その島には二人の若い漁師が暮らしており、一人は弥助、もう一人は与助といいます。

弥助も与助も丸太をくり抜いた小さな船で、ウナギ、スズキ、チヌ、コイ、ナマズ、ボラ、エバ、スミヒキ、アユ、そして、エビだのカニだの様々な川の幸を獲って生活をしていました。

ある冬の風の凪いだ真夜中のことです。弥助と与助が舟を横に連ねて、タイ松の灯りをたよりにつきん棒漁でスズキやミノウオを獲っていた時のことです。

二人の船の先に一そうの船がぼやーっと見えてきました。これまでに見たこともない形の船です。その船の上には人影も見えます。

近づいてみると、まっ白な長いヒゲをたくわえた見知らぬ老人でした。

その老人が気になった弥助は老人に声をかけました。

「ジイさんジイさん、あなたはどこの漁師さんですか。」

白ヒゲの老人は答えました。

「ワシは、この沖の海の中にあるオガタゴウリという島のものじゃ。」

与助が言います。

「そんな島があるとは知らんが、そんな沖の人がどうしてこんな川の中まで来て、釣なんぞ古くさい漁をしておるんじゃ。そんな漁じゃ銭もうけ出来んぞ。」

白ヒゲの老人は少しだまっていましたが、キリッとした眼を与助に向けてこう言いました。

「お前様達は、暗夜にタイ松の灯りをつけて、つきん棒漁でミノウオを獲っておりなさるようじゃが、たくさん獲ることはつつしみなされるが良かろう。その魚は竜宮よりの使いで海と川を行き来して、川の民達に幸福(さいわい)をもたらしておるものじゃ。毎年毎年たくさんのミノウオを殺しておると竜王様が怒り、いずれ災いをもたらすことになるぞ、ワシの言うことを信じようが信じまいがお前様方の勝手じゃが、ワシの言うたこと、夢々忘れるでないぞ。」

弥助も与助も老人の言うことを、馬鹿らしいと思い、聞く耳を持たず、又、つきん棒漁を始めました。カイをこいで老人の乗った船の脇をすり抜けて上手に廻ったすぐ後のことです。グァボーンと言うとてつもない水音に驚いていまが今しがた通った下手を振り返ったのですが、そこには何もなかったように、川の水が静かに流れているだけでした。

それから後は、全く魚の姿が見えず漁にならなくて、二人は戻ることにしました。帰りの舟をこぎながら二人は今夜出逢った老人の話をしました。

弥助はこう言いました。

「あのジイさんの言うておったことは本当かもしれん。オラはもうミノウオ漁はやめにしようかとおもうんじゃが。」

与助がこう言いかえします。

「なあに、そんな話はウソに決まっておる。本気にする方がおかしいぞ。どうせあのジジイはオラ達が大物のミノウオを獲るのを知ってうらめしく思っておるだけじゃ。オラはやめんぞ。獲って獲って獲りまくって大金持ちになってやる。」

次の日から弥助はプッツリとミノウオ漁を止めてしまいました。でも与助は、毎日毎日ミノウオ漁をだけをして、これまでにも増してたくさんのミノウオを獲り続けました。その上、町に売りに行った時は、「この魚はミノウオという竜宮に住む幻の魚じゃ。喰うと万病にきくぞ。」と大ウソを言って高い値段で売りさばくのです。それでもあきたらず、大きなミノウオの獲れない時には小さなミノウオの仔を獲って、「このミノウオの仔をコンガリ焼いて粉に引いて飲むと一尾分で一日分若返るぞ。」と又々大ボラを吹いて大金を手に入れたのです。

一方、弥助の方は、これまで通りの漁だけをしていましたから、いつまでも普通の暮らししかできていません。それでも、弥助は不満とは思わず漁に精出し、楽しくすごしていました。

それから数年たったある夏の終わり頃のことです。四万十川にとんでもない大雨が降りました。

昼過ぎまでにはカラリと晴れた良い天気だったのが、夕方からにわかに厚い雲におおわれて、急に空は夜のように暗くなり、息をつく間もない程の雷鳴がひびき、大粒の雨がたたきつけるように降り始め、雨はさながら滝のように降り続き止むことを知りません。三日目には四万十川はドロドロに濁って、まるで赤茶けた巨大な竜が山と山の間をのたうちまわるように轟音を鳴らして暴れまわります。

時間と共に水かさはグングンと増し、弥助や与助の住む島も岸辺から順に濁流に呑みこまれて行き、島の高いところにあった弥助や与助の家の方にも濁流は押し寄せて来ます。

その内、弥助の家が流れに呑み込まれてあっという間に流れだしました。弥助は何とか屋根の上までよじのぼったのでおぼれはしませんでしたが、このまま流されると家ごと大海原まで流されて戻ることはできなくなります。

一方、与助の家はと言うと、ミノウオを大獲りしてかせいだ大金をつぎ込んで、とてつもない多いわの石垣を高く築き上げて造ったお城のような屋敷だったので、島中が水に浸かっても大丈夫なようになっていたので、シケなんざとうってことはないと、与助はまくらを高くして、グッスリと寝込んでいました。

しかし、濁流の力はものすごく、まるで竜の群れが爪をむきだしてかきむしるように、与助の家の大岩をその根元からえぐりはじめました。そのすさまじいこと、すさまじいこと。あっという間に大岩の石垣は根元から、ゴーォォー……ッと崩れ与助共々赤茶けたウズの中に家もろともに引きずり込んでしまいました。

その夜、雨は上がり、次の日には川の水は引ききって四万十川には元の静かな流れが戻ってきました。

水の引いた流れの中に与助と弥助の住んでいた島がポッカリと浮かんでいるように見えます。

島の中の与助の立派な家のあったところは跡形もなく何もかもが押し流され、その跡には青々とした深い池だけが残っていました。

一方、流された弥助の家は、どうしたことかちゃんと元のところに元のように残っているではありませんか。一体どうしたことなんでしょう。

水につかり逃げ場のなくなった弥助は屋根によじ登り、その後濁流に家と一緒に流されたのですが、もうそこが海というギリギリというところまで流されたところ、とてつもない大きなうずがおきて、そのうずは、それまでの流れとは反対方向の上流へ上流へと向い、こんどは上流へも下流へも行かないで、ゆっくりと何どもまわっていましたが、そのうち静かに止まって動かなくなったのです。

その後少しずつ水が引き始めて解ったのですが、弥助の家は元の基礎石の上にぴったりと戻っていたのです。

この時、与助は心から思いました。自分が竜宮の使いのミノウオを殺すことを止めたことで、竜王が大洪水から自分を助けてくれたのだと………。

その年の秋、弥助は四万十川と海のつながるところの岸辺の岩の上に、竜王様を祭る小さなホコラを建て、いつまでも大切におまつりしたとのことです。

あとがき

このお話しは、創作童話ですが、今でも、中村市の竹島という集落の一部の人達の間で『ミノウオ(アカメ)を殺しつづけると、その人の家には必ず不幸が訪れる』という伝説が語りつがれています。この話はその伝説を元に創作したものです。

多分竹島集落で代々川漁を営んできた人達は、ミノウオ(アカメ)は本来希少な魚であるということを十分知っていて、このような伝説を創り上げて、乱獲からミノウオを保護しようとしたのではないでしょうか、私にはそのように思えてならないのです。

岡田光紀

表紙写真について

ヤエヤマノコギリハゼ

温暖化により四万十川に生息し始めた魚種の一種です

発行 全日本保護協議会

編集 全日本希少魚保護協議会事務局

平成 13年12月15日発行【2001/12/15】

通刊 第11号

会長 岡田光紀著 にっぽんつくりばなし-竜王の使い-

※2024年現在全日本希少魚保護協議会は解散となっています。

大型のミノウオと月夜と月竿

掲載に添えて

『竜王の使い』は如何でしたでしょうか。当時の著者の気持ちをそのままに原文をコピーいたしました。文字等もそのままかと思います。当時の著者の思いはほぼあとがきに集約されていると私は思っています。

ここ最近の2024年9月に目が止ったことがあります。米国分子・進化学会(SMBE)が発行するGenome Biology and Evolution誌の2024年8月号のオンライン掲載されたものがネット上に紹介されたのを読んでみました。

そこにはアカメが種内の多様性が極めて低く、約3万年もの間個体数が少なく保たれてきたということがわかったそうです。その数はおおよそ約1000という数字も判ってきました。これは種の保存においてはかなり特殊なことは言うまでもありません。それには特殊な免疫のメカニズムもあるそうです。またアカメは、1984年の別種と同定されるまでバラマンディと同種とされていました。ご関心のある方は論文の原文等々をご一読ください。

湧風(ようふう)=岡田光紀作刀子

この竜王の使いは、全日本希少魚保護協議会の会長であった故岡田光紀先生の創作昔話ですが2001年の同会報に掲載されたものです。会報中には年度別汽水調査結果も出ていました。ことアカメに関しては99年9月に24匹が記録されています。これが96年7月から2000年4月までの記録のうち最高の数でした。

当時は、平成の真っただ中でしたがアナログ色がまだまだ濃い時代です。その後会は解散となり現在に至っています。この11号が出版されてからもう23年の月日が流れて行きました。時が流れることはとても早く感じられることは他の項でも何度も述べている私がそこにあります。

またこの竜宮の使いにでてくる竹島の言い伝え(竹島伝説)の竹島集落の人口は2020年現在で既に468人でその大半が高齢者になっているようです。何処も地方の田舎になれば同じような感じですが、その未来の竹島を含む四万十市(旧中村市)もそれに当てはまります。【2024年現在31557人】それこそ四万十市の方は良くご存知でしょうが、四万十市は前関白一条教房公が応仁の乱を避けてこの地に下向し、京都を模したまちづくりを始めたことから、「土佐の小京都」と呼ばれていた古い歴史のある街でした。よって現在の高知市街とはその文化のルーツは異なっていたことになります。その点については、四万十観光の際には是非中村城跡の四万十市郷土資料館をおたずねください。その昔は、アカメの表本が展示されていました。また天守閣からの展望は、その昔時の城主が見た同じ景色が想像をかき立てます。

20年以上も経つと当然世の中も変わってきます。比較的解りにくい自然環境もこれまたしかりで特にここ10年のスパンはかなり変化が著しいかもしれません。

80年代はもちろん90年代は、アカメという魚については知らない方も多く、釣人であっても「なにそれ?」という感じであったのを覚えています。時代がまだまだアナログで推移している我が国の情報ではそのような感じだったと思います。昭和の大作である「つりキチ三平」で知った人も多いでしょう。当時のその時の釣具屋さんも健在しているそうです。

しかしながらそれ以降からここ最近は、多くの釣人や他の自然に関心のある方の中では一躍その認知度はあがり、度々ネット上でも他のSNS上でもここぞとばかり勢いを増すばかりです。それもその内容もそれぞれになり、もっぱら釣り業界となるとそのポジジョンも様々になりました。そしてその情報も様々となり、あちらこちらで散見されるようになりました。いいネタにされている気もしないでもないです。それに度々三大怪魚とか呼ばれ、はたまた神の魚とも呼ばれていますが、神の魚にしては神さまに対して大変失礼な扱いを受けていることもあるかもしれません。神の魚をやっつけた感は神さま以上になった気分なのでしょうか。そこには、過去の先人が頂いた畏怖や崇拝といった特別な感情や霊性は存在していないのかもしれません。

その後の現在ですが、岡田先生がこの物語を作った頃とはまた少しずつ環境は変わってきているようです。毎日のように川の様子を見ている関係者の話によれば、「最近まだ四万十産の稚魚として売られているものも見ますのでいつの時代も変わらないそうです。大島周りもすっかり様変わりしてアマモも見られなくなりました。これは中筋水系の水草全般が壊滅した事にも関係があると思っています。オオカナダモすらほぼ消えました。農薬、除草剤が高濃度で流出しているのではないかと思います。

危惧しているのは人間による環境的なプレッシャーが近年特に影響を与えて来ているという点です。

しかしいくら個人で異を唱えてもどうしようも出来ないのが実情であります。」

とのことでした。いずれこれらも明かにして行かなければならいことでしょう。

前置きが大変長くなりましたが、この竜王の使い等が忘れ去られないように、いつか掲載したいと思いながらも既に何年も経過してしまいました。そして今日の運びとなりました。それもどの項で上げるか迷いましたが、まだブログにもアップしていない『ミノウオの行方』の特別番外編としてこれをアップすることにしました。ミノウオの行方の本編をアップしていないにも関わらず先に特別番外編とはまたちょっと変にも思いますがそうすることにしました。

また、掲載にあたり会長は既に故人となりましたのでその御親族関係者に許可を得て掲載しております。掲載にあたってはより多くの方々にご一読をお願い申し上げます。なお昔ばなし風になっておりますので直接釣りに関心のない方でも楽しまれるとおもいます。ぜひご活用ください。

多くの種が誕生したのは長い地球の歴史から生まれた産物であり、創造物とされるならば、それは多いなる全知全能の力であると思う方も世界的にみれば大変多いことでしょう。また、偶発的進化の過程と信じる方も我が国においては多いことでしょう。そうなれば、神の魚という表現は少しちぐはぐにも思えます。学校でも人間はサルが進化して人間になった・・・そう教わりました。その種が絶滅するなどという結果は、今の人類にとってはとても容易いことです。また一旦絶滅危惧に追いやられてしまうと、それを維持することがかなり難しくなってくるのは今までの歴史が証明していることでしょう。さてミノウオの未来はどうなるのでしょうか。

私がまだまだ若かった頃に岡田先生からオバチ(尾鰭)のつくほどのミノウオの話を聞いて以来…それから30年以上も経過してしまいましたが、

またいつの日にかまた伝説のミノウオに出会ってみたいものだと思いながら初老になってしまった私がそこにいます。

新型CT-702-FTS-20DH Simanto sp

おわり

2024年10月吉日

平野元紀

STARGAZER14-8 ― 2024年09月19日 22:35

終わりに添えて

長い人生と思っていましたが、私が竿作りをして早30年を越えるようになり四半世紀以上をこれに投入してきました。30年も続けてくると当方が最初に言葉にしたことやコンセプト、釣はいつの間にか他のお株になってしまっているのも散見されるようになりました。それは私自身がやってきたことが全く無意味なことではなかったことの裏返しなのかもしれません。これで恐らく現役人生の半分前後を使ったことになりそうです。

月竿は、ビルダーである平野1人と唯一の専属である家内と二人三脚でやってきた、最小規模の零細です。既に旧HPやブログの「はじめに」の項でも何度か述べた通り、釣具メーカーとしてある程度の規模とか大きさは望むところではありませんでした。規模と名声と言う野望のベクトルは既にここで大きく一般的なこととはズレてしまっていたのかもしれません。しかしながらその製品は、亡き師匠からの遺言でもある一流でなくてもいい「一級の名に恥じない本物」だけを追い続けてきました。今後も私が製作できなくなるまでそれは続きます。それは、月竿が持つ生涯保証です。いつかは忘れ去られるであろうことは重々承知しておりますが、それでも幻の名竿と呼ばれるならそれは私の中の成功であると感じております。この単純な短い人生に気付かぬまま、生きる人々へのせめてもの無駄な抵抗なのかも・・・しれません。

随分と昔の話、私にも駆け出しの若い頃がありました。私にも初めてのことでしたが、釣りの師匠になるその方はこう仰せでした

「なんでも最初にやった奴が偉いんだよ」

何十年経ってもそれを忘れることはありません。仰せの通りです。あとだしじゃんけんなど誰でもできることですからね。

唯一無二のカスタムロッドでありたいと願います

2000年初頭のNEWELL

90年代のPRO GEAR

スピンモデル

Stargazer14-M.

K-FW野生火モデル

祈幸釣

闘うあなたに勝利を

荒廃の中の幸福を手中に・・・・・・

あなたの静寂な日々の中に宿る情熱と

こみあげてくる闘志に・・・・

その釣りという脆弱な歴史にその銘を残すことを諦めない

それが月竿

祈幸釣

2024年9月吉日

釣竿工房 月

代表:平野元紀

STARGAZER14-7 ― 2024年09月09日 16:40

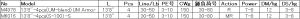

スペック

ブランクスペックは、以下の通りになります。適合パーツのうち特にガイドはストリップガイドであるPKWSG25またはTKWSG25、PHBSG25になります。他のガイドはほぼ指定通りの一択になります。またエンドパーツ試作のアノダイズ加工(アルマイト)につきましては、本採用をシルバー/チタンシルバーかチタンシルバー/チタンシルバー2色の選択になります。

MOON Master Rod Blanks

純国産100%made in Japan

素材 Blank data

MOON Master

Rod Blanks 純国産100% made in Japan

CW/GW=キャスティング.又はジグウエイト最大

DM=設計上最大ドラグ値

DS=設計上実用ドラグ/又は参考値

TIP=先径㎜ BUTT=元径㎜ WT=ブランク重量g S-Blend=特殊Sグラス配合

UM/S=特殊UMグラス+特殊Sグラス

※完成全長約4.2m

※6016は量産製品化していません。

オリジナルスパイラルガイド設定

仕立料金

お仕立てにつきましては、創業当時からビルダーの平野自らが仕立てております。今現在におきましても、従業員等にお願いすることもしておりません。

もちろん月竿と銘を打つならば、下請けやOEMにも出しておりません。よって納期にずれが生じる場合がありますがその点は何卒ご容赦ください。納期ずれに関してもその際は進行具合をみてご依頼者と相談及び確認の上進めて参ります。

本体価格\174,700~税別 2024年8月より

納期/御成約より3ヶ月~

こころよりご予約をお待ちしております

※仕上げ見本等は、公式FBにて公開されておりますのでぜひ御確認ください

満を期しての完成

ストリップガイドHBSG仕様

幸にも手にしたユーザー様には、メンテナンスについて解説したMaintenance fileがございます。ご請求の上必ず一読ください。